-

-

오목눈이의 사랑

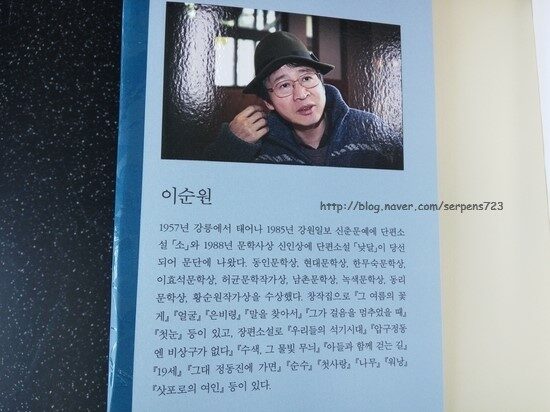

이순원 지음 / 해냄 / 2019년 3월

평점 :

작가 '이순원'의 소설을 처음 읽었던 것은 아주 오래전으로 '19세'라는 소설이었다. 한 소년의, 아니 한 남자의 이야기인데 소년에서 남자로 성장하고 살아가는 이야기인데 일찍 사회 생활을 하며 살아가는 모습이 인상적이었는데 그 뒤로 작가의 소설이라면 찾아 읽어보기도 했다. 한동안 읽지 못했던 작가의 소설을 만나게 되어 기쁘기도 하고 <오목눈이의 사랑>이라는 이야기가 어떤 이야기일지 기대도 되었다.

<오목눈이의 사랑>을 읽다보면 초반부터 궁금증이 생긴다. <오목눈이의 사랑>의 '오목눈이'가 무엇인지, 오목눈이의 새끼인 '육분의'이라는 이름이 특이해서 더욱 궁금증이 커졌다. '오목눈이'는 참새과에 속하는 새로 '오목눈이가'가 소설의 주인공으로 등장하지만 혹시 상상속의 새가 아닐까하는 생각도 들었지만 실제로 존재하는 새임을 알 수 있었다. 그리고 '육분의'는 책의 표지에도 나오지만 육분의는 선박이 항해할 때 태양·달·별의 고도를 측정하여 현재 위치를 구하는 데 사용하는 기기로 고도를 측정하는 기계이다. 소설 초반에도 나오지만 어미 오목눈이가 새끼를 품고 알에서 태어난 막내 새의 이름이 '육분의'인데 다른 형제들보다 늦게 태어난 육분의는 알을 깨던 순간 어미 오목눈이 보인 별자리가 육분의 자리였다. 육분의 자리는 어두워서 다른 별자리에 들어가지 못한 별을 모아 만든 작은 별자리라고 한다.

육분이(는 육분의가 변해서 됨)도 어른새가 되어 새끼를 낳고 길러내면서 나중이 되어서야 자신이 뻐꾸기의 알을 품었다는 것을 알게 된다. 그것도 세번이나. 그래도 또 알을 낳았고 이번에도 알은 무사히 알고 깨고 세상으로 나온다. 이번에도 4개의 알을 낳았고 제일 먼저 나온 새끼는 보통의 새끼보다 컸다. 뻐꾸기의 알이었지만 '앵두'라는 이름을 지어주고 정성껏 먹이를 먹여 키운다. 그런데 앵두가 둥지에서 다른 알을 밀어내려고 하는 것을 본다. 육분이는 그런 앵두의 행동을 보아도 자신의 진짜 알이 둥지 밖으로 떨어지면 깨진다는 것을 알지만 앵두를 말리지 않는다. 앵두는 눈에 넣어도 아프지 않는 새끼였다. 그렇게 앵두는 나머지 알들을 부화되기전에 깨어버리고 자신 혼자 차지하게 된다. 앵두의 몸집은 더욱 커져 둥지에서 살 수 없었고 어디론가 날아가 버리는데 육분이는 그런 앵두가 보고 싶었다. 앵두가 날아갔다는 아프리카로 앵두를 만나러 여행을 떠나기로 한다.

<오목눈이의 사랑>을 읽으며 '어미의 사랑'이라는 이름으로 가능한 이야기라는 생각이 들었다. 가장 슬펐던 장면 중에 하나가 바로 앵두가 자신보다 나중에 태어난 진짜 육분이의 알들을 둥지 밖으로 밀어내는 장면이다. 이 장면을 육분이는 눈으로만 보고 있다. 마음속으로는 '저 알이 내 알이고 내 새끼'라고 알고 있지만 앵두의 행동을 막지 않는다. 앵두도 자신의 새끼라고 생각하는 것이다. 네 마리의 새끼가 다 부화하지 못한다면 제일 큰 새끼만이라도 잘 자란다면 나머지 세 마리의 새끼는 둥지 밖으로 떨어지는 것 어쩌면 자연의 섭리일 수도 있다고 생각하는지...어쩌면 더 큰 모성이 앵두를 지켜보게만 했는지도 모른다. <오목눈이의 사랑>은 생각보다 슬프게 끝났다. 아니, 앵두가 태어나기전까지는 슬프지 않았지만 앵두가 태어난고 난 뒤의 이야기는 슬프다는 생각이 들었다. 앵두를 미워하는 것은 아니지만 남의 둥지에서 자신이 살기 위해 다른 알들을 깨버린다는 것이 슬프기도 했다.

※ 출판사로부터 도서를 제공받아 작성한 리뷰입니다 ※