-

-

달에서의 하룻밤

패티 스미스 지음, 김선형 옮김 / 마음산책 / 2021년 2월

평점 :

절판

펑크 록스타인 ‘패티 스미스‘의 세 번째 산문집이다.

나는 작가가 누군지, 들어본 적이 없는 상태에서 이 책을 읽었다.

2016년에 70살이 되는 패티 스미스의 한 해의 기록이다.

70살이 되면서 친구인 샌디가 뇌출혈로 앓다가 죽는 등 친구들이 줄어들어서 그런지, 책의 분위기는 서정적이고 잔잔하다.

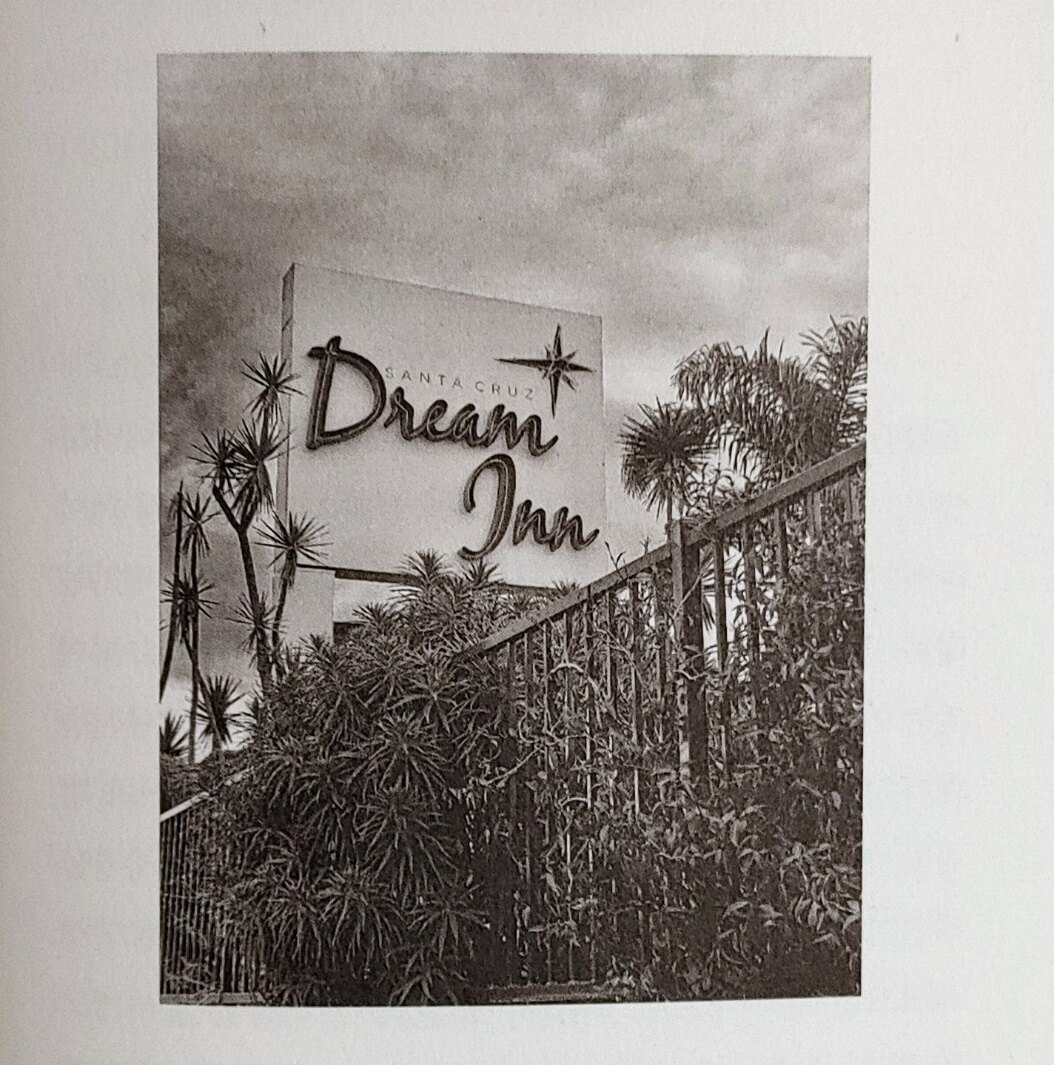

해변에 널려있는 사탕 포장지와 패티에게 말을 거는 드림 호텔Dream Inn과 신출귀몰 정체불명의 어니스트 등 몽환적이고 판타지적인 요소도 있는 등, 현실과 상상을 오가는 글이 대부분이다.

... 이제부터는 좀 까겠다.

일단 내가 작가의 생애에 대해 전혀 모르는 상태임과 작가와 공유할 수 있는 문화적 코드가 적음을 감안하더라도, 작가의 글을 따라가기가 버겁다. 의미 없는 나열과 뚝뚝 끊기는 문장들, 그리고 시공간적 배경조차 느닷없이 바뀌어버리는 글은 작가가 그저 생각나는 대로 쭉 적은 것처럼 보인다. 무수한 인용과 고유명사의 사용은 차치하더라도, 문단이 잘 이어지지 않는다. 그저 있어 보이게 적은 것 같다.

작가 본인의 이야기를 일반 독자는 따라가기조차 힘들게, 행동과 사건을 인지할 수도 없도록 뒤죽박죽으로 썼다.

난잡하다.

(나의 배경지식과 문학적 소양 부족으로 이 책을 이해 못 한 거라면 할 말은 없다.)

재미도 없다.

이해 자체가 힘든데 무슨 재미가 있으랴..

감동도 없다.

그나마 가장 와닿았던 문장은 이렇다.

두드러기든 기침이든 결국은 모두 사라질 것이다. 침착함을 유지하고 이런 반응에 너무 큰 에너지를 쏟아 비위를 맞춰주면 안 된다. (205p.)

초반에는 약간의 궁금증과 흥미를 가지고 독서를 시작했다. 하지만 애매모호하고 끊기는 글의 반복이 계속될 것임을 알았을 때는 그만 읽고 싶은 마음이 굴뚝같았지만, 지금까지 읽은 게 아까워서 답답한 마음으로 마저 읽었다.

만약 내가 이 책을 스르륵 읽지 않고 하나하나 곱씹어 읽었더라도 딱히 달랐을 것 같지는 않다.

제목에 속았다.

애초에 제목 자체를 원제인 「Year of the Monkey」로 했더라면 어땠을까?

<달에서의 하룻밤>이라는 낭만적이고 멋진 제목에 부풀었던 기대는 푸스슥 부서졌다.