-

-

담론 - 신영복의 마지막 강의

신영복 지음 / 돌베개 / 2015년 4월

평점 :

신영복 선생님의 타계 소식이 들려왔다. <담론>을 책장에 꽂아놓은 채 읽어야지 읽어야지 하는 새.. 그분의 마지막 강의를 돌아가시고야 펼쳐 들었다.

책을 읽다가 유투브로 강연하시는 모습도 보았다. 글로 느낄 수 있는 온화함이 얼굴에서도 느껴졌다. 얼굴은 그사람이 살아온 인생이 모두 담겨져 있다고 하지 않는가. 20년 20일 억울한 옥살이를 했는데도 어떻게 그런 인상이 가능할까? 얼굴과 글에서 신영복 선생님을 온전히 느낄 수 있었다.

대학시절 <감옥으로부터의 사색>이 학생들 사이에서 회자되었다. 책을 넘겨보긴 했을 것이다. 그 시절엔 왜 제대로 감동을 받지 못했을까? 청춘은 그 자체로 충분했을 뿐, 나 이외의 삶에는 공감과 애정을 느끼지 못했던 것일까. 지금은 담론을 읽으면서 순간 순간 코끝이 찡해진다.

신영복 선생님의 화두는 모두 "관계론"과 "탈근대"로 수렴된다. 고전을 공부하는 것은 세계 인식과 인간 이해를 위한 것이다. 이의 목적은 "관계론'에 닿으며, 근대의 불합리성에서 탈피하고자 하는 "탈근대"의 전략 개념과도 일맥상통한다.

아~~ 좋은 말씀이 너무 많아서 뭐부터 시작해야 할지 모르겠다. 몇회에 걸쳐 포스팅해야 할 정도로 소개하고 싶은 얘기가 많다.

생각은 머리에서 한다지만, 가슴에서 울리는 생각, 다른 사람의 의견을 존중하는 정서는 쉽지가 않다. 선생님은 "머리에서 가슴으로의 여행"은 그래서 힘들다고 하신다. 나 자신의 변화. 공감과 애정이 필요하다고, 우리가 보통 알고 있는 "톨레랑스", 근대 사회가 도달한 최고의 윤리성이 바로 관용이었다. 그러나 "톨레랑스"는 은폐된 패권 논리, 타자를 바깥에 세워두는 것, 타자가 동화되길 기대하는 강자의 여유였다. 진정한 관계는, "가슴에서 발까지의 여행"으로 완성된다. 자기의 변화로 이어지는 더 멀고 힘든 여행이다. "발"은 삶의 현장이다. 애정과 공감을 삶 속에서 실현하는 것, 삶의 현장을 만들어내는 것이 바로 "노마디즘"이다.

한마디로 선생님은 탈근대화를 "톨레랑스"에서 "노마디즘"으로의 변화라고 하신다. 누군가 비를 맞고 있을 때, 톨레랑스"는 비를 맞고 있는 사람에게 우산을 씌여 주는 거라면,

"노마디즘"은 그 사람과 함께 비를 맞아 주는 게 아닐까.

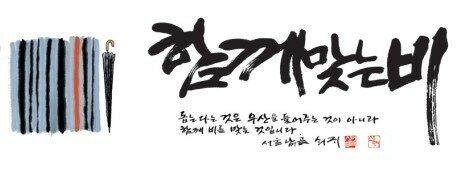

선생님이 시서화로 쓰시는 "함께 맞는 비"

"돕는다는 것은 우산을 들어주는 것이 아니라

함께 비를 맞는 것입니다."

우산을 씌여주면 함께 비를 피할 수 있을텐데 왜 함께 맞아야 할까.. 선생님의 화두 탈근대화와 관계론에 연계해서 생각해 보니 무슨 말씀이신지 이해가 가는 듯 하다.

책과의 관계론. 서삼독(書三讀)과도 통한다. 책은 처음 읽을 땐 텍스트를 읽고, 두번째 읽을 땐 텍스트의 필자를 읽고, 세번째 읽을 땐 독자 자신을 읽으라고 하신다. 텍스트를 뛰어넘고 자신을 뛰어넘는 "탈문맥", 고정된 생각에서 벗어나라는 "탈정(脫井)". 공부도 머리에서 가슴으로의 여행으로 나 자신, 낡은 생각을 뛰어넘고, 가슴에서 발로의 여행으로 삶의 현장에서 실천하라고 말하신다. 책을 처음 읽을 땐 머리로, 두번째 읽을 땐 가슴으로, 세번째 읽을 땐 발로 실천적으로 읽으란 의미의 서삼독으로 이해할 수 있을 것 같다.

선생님의 글과 얼굴에서 선생님을 온전히 느낄 수 있지만, 선생님의 글씨는 또 어떤가? 글씨에서 선생님의 사유와 애정이 고스란히 느껴진다. 선생님은 글씨와 사람이 같다고 말하신다. 세상과 인간에 대한 깊은 이해가 없이는 결코 뛰어난 글을 쓸 수 없다면서, 이것이 "서도의 관계론"이다.

선생님은 유년시절부터 할아버지로부터 붓글쓰를 배웠고(사랑방 붓글씨이긴 하지만), 감옥에 있을 때 추사의 맥을 잇는 정향 조병호 선생의 지도를 받았다. 정향 선생님은 몇달만 해도 될 걸 5년동안 매주 찾아오셨다고 한다. 제자 신영복이 맘에 들으셨게 아닐까. 가르침은 한자로 받았지만, 가르침을 받은 획과 필법을 한글에 가져와 녹여내었다. 선생님은 아직까지 많이 쓰이는 궁체는 궁녀들이 쓰던 귀족적인 형체로, 서민 정서와는 조화되기 힘들다고 보고, 서민의 정서와 조화되는 글씨체(어깨동무체)로 글을 쓰셨다.

'서울'을 주제로 하는 작품전에 선생님은 아예 '서울'을 한글로 써서 출품했다. 산을 그려서 "서"자로 만들고, 강물처럼 "울"자를 쓰고, 그 옆에 한시 한수와 함께.

"북악무심오천년 한수유정칠백리"

북악은 5천 년 동안 무심하고, 한수는 유정하게 700리를 흐른다는 뜻으로, 북악산은 왕조 권력을, 한강수는 민초들의 애환을 나타낸다. 그 상징성이 대단하여 한참을 들여다보았다. 지금은 서울시장실에 걸려 있다고 한다.

끝이 보이지 않는 무기수.. 왜 자살하지 않았는지 스스로 묻는 질문에 햇볕 때문이라고 하신다.

하루 길게는 두시간, 신문지 크기만한 햇살을 무릎에 받으며 행복함을 느꼈다고 한다. 절망 속에서 한 줄기 햇빛을 발견한다는게 이런 것일까.. 햇볕 때문에 살 수 있었다지만, 그 부족함으로 인해 흑색종이라는 특이한 피부암이 발병하고, 투병하시다 돌아가셨다.

20년 넘게 투옥 생활한다고 아무나 깊은 사색의 글을 쓰는 것은 분명 아니지만, 투옥 생활이 아니었다면 선생님의 옥중서간 <감옥으로부터의 사색>은 이 세상에 있지 않을 것이다. 그리고 그 이후 깊은 사색으로부터 나온 글씨나 강의들도 나오지 않았을지 모른다. 선생님은 감옥이 역사학, 사회학, 인간학 교실이었다고, 독방은 최고의 철학 교실이었다고 하신다. 덕분에 우리는 선생님의 글을 읽고 사유하고 공감하고 느낄 수 있어 행복하다.

"변방을 찾아서", "문사철의 추상력과 시서화의 상상력"에 대한 얘기도 하고 싶고, "하방연대의 교훈", "화동 담론" 등 고전에 담긴 많은 얘기가 있으나, 너무 길어져서 이만 줄여야 겠다.

끝으로, 독버섯에 관한 동화를 소개하려고 한다.

아버지가 어린 아들을 데리고 산책을 나간다. 산책로에 버섯 군락지가 있는데, 아버지가 그 버섯 중 하나를 가리키면서 "애야, 이건 독버섯이야"라고 가르쳐 준다. 독버섯이라고 지목된 버섯이 충격을 받고 쓰러진다. 옆에 있던 버섯 친구가 위로하지만 통하지 않는다. 위로하다가 최후로 친구가 한 말은 "그건 사람들이 하는 말이야." 였다.

"독버섯"은 사람들의 '식탁의 논리'일뿐, 버섯은 모름지기 버섯의 이유로 판단해야 한다는 의미이다.

"자기(自己)의 이유(理由)를 줄이면 "자유(自由)"이다.