[누가 누구를 베꼈을까]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[누가 누구를 베꼈을까]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

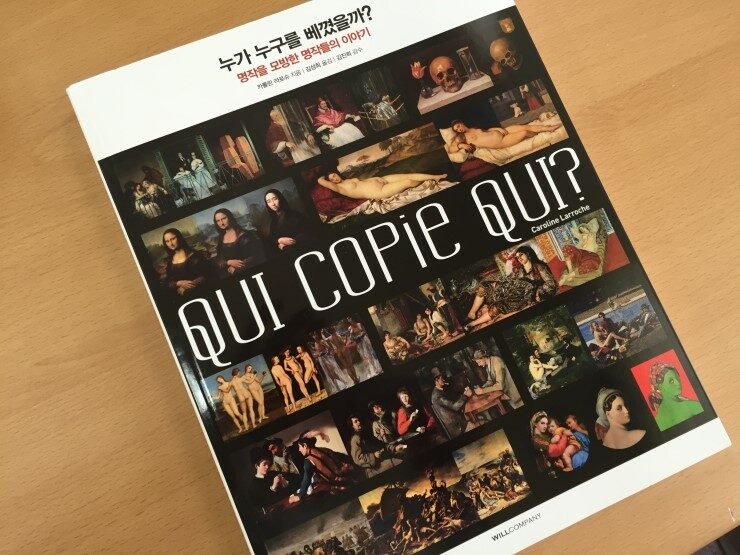

누가 누구를 베꼈을까? - 명작을 모방한 명작들의 이야기

카롤린 라로슈 지음, 김성희 옮김, 김진희 감수 / 윌컴퍼니 / 2015년 2월

평점 :

절판

뛰어난 명작들간의 혈연관계를 밝히는 미술 이야기 <누가 누구를 베꼈을까?>

여기 두 장면이 있다. 첫 번째 장면과 두 번째 장면의 선생님과 학생의 대화를 살펴보자.

장면1) “여기 종이컵이 있어요. 이 종이컵이 무엇이라고 보이나요?” “우주선으로 보입니다.”

“왜요?”

“모르겠어요. 우주선으로 상상했어요.”

장면2) “여기 종이컵이 있어요. 이 종이컵이 무엇이라고 보이나요?” “우주선으로 보입니다.” “왜요?” “왜냐면요. 그것은 종이컵의 밑부분이 원형으로 우주선의 추진체와 닮았고, 추진에 필요한 제원은, 발사각도는, 수학공식을 적용해보면…….”

창의성이란 어느 날 문뜩 번뜩이는 생각이 떠올라서 사람들을 감동시키는 것이 아니다. 끊임없이 그 분야에 관심을 가지고 연구하며 집중하고 있을 때 이루어진다고 믿는다. 장면1)은 아무 의미가 없는 말장난으로 의미를 부여하기 힘들지만 장면2)에서는 종이컵을 우주선으로 고안하는 창의성을 본다. 뉴턴은 문뜩 쉬다가 떨어지는 사과를 보며 만유인력을 깨달은 것이 아니다. 케플러, 갈릴레오, 데카르트, 훅 등의 무수한 인물들의 연구에 영감을 받고 달의 궤도 운동을 생각하다가 지구 중력이 궤도 운동에 미칠 것이라 생각하며 만유인력을 발견했다. 창의성은 그 앞 시대의 끊임없는 유산으로 만들어진다.

모든 창작은 창작이 아니다. 명작이라고 표현되는 그림도 마찬가지이다. 시간이 흘러 회화 방식이 바뀌어도 영향을 끊임없이 주고받는다. 명작의 탄생은 불현 듯 떠오른 감성의 표현이 아니라 이전부터 내려온 작품에 대한 고뇌와 열정이 만들어낸 영감의 총체인 것이다. 그래서 피카소는 “화가란 결국 무엇인가? 남들이 소장하고 있는 마음에 드는 그림을 자기도 갖고 싶어서 직접 그려 소장하는 사람 아니겠는가. 시작은 그러한데 거기서 다른 그림이 나오는 것이다.”고 말했다.

이 책 <누가 누구를 베꼈을까?>는 서양 미술사의 창작물의 계보에 대한 이야기이다. 더 자세히 말하면 “이 책의 주제는 작품들의 계보를 확인하는 것, 다시 말해 수십 년 혹은 수 세기의 간격을 두고 세상에 나온 작품들 간의 ’혈연관계‘를 밝히는 것이다.(p7) 결국 미술사는 반복의 역사라는 것인데 그것을 세 편의 작품들로 상관관계를 증명한다.

예를 들면, 클로드 로랭의 [해질녘의 항구] 풍경화는 로랭을 숭상하는 윌리엄 터너의 [국회의사당의 화재]라는 인상적인 작품으로 이어졌으며, 터너의 이러한 실험정신은 곧 모네의 인상주의적 그림에 큰 영향을 주었다. 그리고 모네는 [런던, 국회의사당, 안개를 뚫고 비치는 햇빛]을 그렸다. 또한 카라바조의 [카드 사기꾼]은 카라바조주의라는 유파의 형성을 불러왔으며 풍속화를 바라보는 새로운 시도는 르냉 형제의 [카드놀이 하는 사람들]에 영향을 주었다. 이후에 세잔은 르냉 형제의 작품에 감영을 받아 [카드놀이 하는 사람들]을 통해 사실주의를 보여주려고 하였다. 즉 로랭-터너-모네, 카라바조-르냉-세잔으로 이어지는 그 그림들의 상관관계를 밝히는 것이다.

즉, 세 작품(어떨 때는 여러 작품)을 등장시켜 서로의 작품의 연관관계를 밝히며 때로는 경외감의 표현으로, 또는 조롱의 표현으로, 때로는 창조의 표현으로, 또는 모방의 표현으로 위대한 화가들은 작품을 서로 받아들이고 경쟁하였다. 그러하기에 작품을 보다보면 ‘그 작품 어디서 본 적있는 작품이야’란 말이 수긍이 가며 생각이 확장을 가져온다.

무엇보다도 책을 따라가다 보면 많은 천재 화가들을 만나는 재미가 쏠쏠하다. 고야, 마네를 만나고, 레오나르도 다빈치를 마주하며, 마티스, 세잔, 피카소 등 셀 수 없는 많은 화가들을 한 곳에서 만나는 경험을 한다. 문외한이더라도, 아 어디선가 본 듯한 그림을 마주 할 수 있어 문화적 경험을 향유할 수 있는 즐거움이 있다. 그리고 그 속 숨어있는 소소한 작품이야기가 마음속의 이야기의 갈증을 살살 풀어주는 것 같아 즐겁다.

반면에 그것이 역효과가 날 때도 있었음을 고백한다. 너무나 많은 작품들의 등장은 때론 이야기 전개에 혼란을 가져온 것도 사실이고, 작품을 잘 모르는 나 같은 평범한 독자들에게는 작품의 구체적인 맥락과 그 의미를 간과한 채 겉핥기를 할 수도 있다는 생각이 들었다. ‘세상의 온갖 고양이(p212)’ 관련 그림들처럼 세 작품의 혈연관계를 다루는 데 여러 작품이 난립해서 서로 우선순위를 가위바위보 같은 인위적으로 정하는 것 같은 느낌이 든 장이 있었던 것도 사실이다.

천재적인 과학자들처럼, 문학가들처럼, 그림으로 표현하는 화가들 역시 역사의 흐름 속에서 서로 상관관계에 놓인다. 그리고 공감과 존경, 경멸과 해체를 통해 화가들은 자신의 의식 세계를 창조성 있는 작품으로 이끈다. 놀라운 미술 작품은 끊임없는 주제의식에 대한 고민과 열정, 이전 작품의 모방으로부터 시작된다. 이 책은 그러한 일련의 의식의 흐름을 다룬다. 무엇보다도 200여점의 작품, 45개 챕터의 혈연관계를 다루는 장들을 읽어가는 재미가 쏠쏠하다. 예술 작품을 보는 초보인 나 같은 사람들에게 적어도 작품의 맥락을 보는 눈을 갖게 해주니 쉽게 읽고 버릴 책은 아니다.

덧붙임. 알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공 받아

읽고 쓴 리뷰입니다. 물론 솔직한 리뷰이기도 하지요.