요새 며칠 마음이 무겁다.

한국어을 사용하며 살아가는 삶이 그립다.

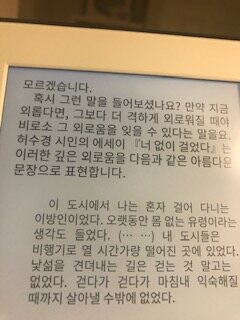

말과 글이 부자연스러운 이땅에서 나는 왜 버티면서 살아가고 있는걸까? 그런 생각을 하고 있는중에......이 글을 읽어버렸다. 허수경 시인님도 낯섦을 견디는 길을 걸을셨구나...."몸없는 유령"처럼 ....아...눈물나 ㅠㅠ 글처럼 허수경 시인님은 끝내 익숙해지셨을까?

코로나 때문에 마땅히 할 운동이 없기에 매일 1시간씩 산책을 한다.

고개 숙이고 걸으면 못난 내 발꾸락이 보인다.

하지만 눈을 들어 하늘을 보면 멋진 노을이 펼쳐져 있다.

고개를 숙였다 들었다 해가며...이길을...걷고 또 걷다보면 익숙해지려나....