사티 (Éric Alfred Leslie Satie, 1866~1925)

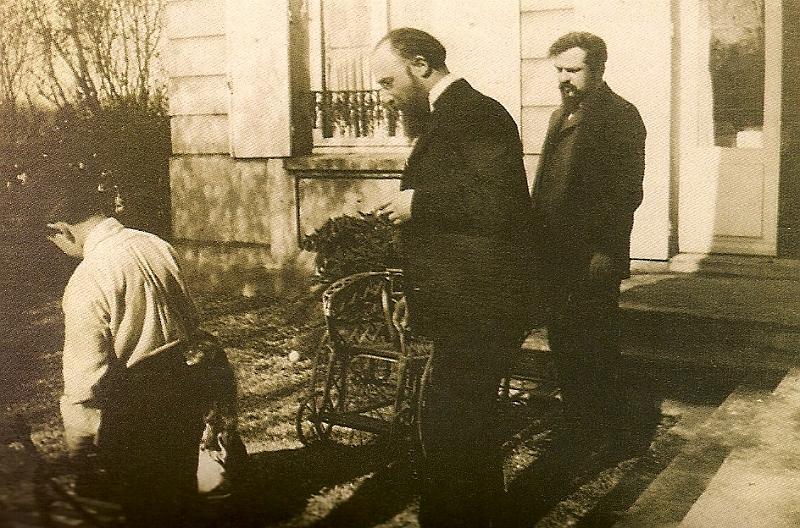

개인적으로 가장 인상적인 사티의 모습(원본은 사진이다).

몽환적이며 신비롭다 해야할까. 잡을 듯 잡을 수 없는 모호한 인상의 새벽 안개처럼.

적막한 잔향만이 쓸쓸이 주변을 에워싸지만 이는 냉소적이 아닌 은은한 온기의 포근함이다.

Gymnopédie No. 1 (1888)

3개의 짐노페디에 관한 글 중 가장 기억에 남는 한 토막.

이 세 작품들을 처음 들을 때는 그들 간의 차이점을 발견하기가 힘들지만 여기에는 분명 미묘한 차이가 있다.

이는 조각 작품 주위를 돌 때의 상황에 견주어 이야기 할 수 있는데, 본질적으로 변함없는 한 개의 사물을

가운데에 두고 각각 다른 세 각도에서 바라볼 때 생기는 차이에 비유될 수 있다.

몇 년전 저장해놓은 글이라 출처는 불분명하지만.. 정말 놀랍고 핵심적인 표현이다.

음악이 나를 이해해준다면 과분한 표현일거다.

그럼에도 요즘 나는 사티의 음악들이 이 정도로 와닿은 적이 없었다.

그동안 그의 음악들을 등한시 했던 만큼, 새로운 기쁨에 잠겨있다.

피곤한 심신을 나른하게 해준다는 것만으로는 부족하다. 뭔가 다른 표현이 더 없을까..?

마음이 선율을 따라간다는 진부한 표현 방식이 가장 잘 어울릴지도.

이런 느낌이 있었나 싶을 정도로 그의 음악과 인생에 대해 알아가는 것이 매우 흥미롭다.

사티는 인생의 후반기에 가서야 인정을 받았고, 방탕한 생활을 했던 드뷔시를 끝까지 두둔한 동료이다.

(드뷔시는 여성과의 염문으로 끝임없이 구설수에 올랐고, 동료 작곡가였던 쇼숑이 절교를 선언하기도 했다)

그러나 세간의 평은 언제나 '드뷔시의 아류'정도 였고..

드뷔시와 비슷한 인상도 있으나 확실히 사티는 시대를 거스른 반골적 존재다.

그의 음악은 양식상 어디에 속한다고 규정짓기 어렵다.

낭만주의? 인상주의? 신고전주의?

어떤 그릇에도 담기가 어려운데, 이는 그 내용이 커서 안 들어간다기보단 모양 자체가 이질적이라 아귀가

안 맞다는 게 올바른 표현일 것 같다.

'벡사시옹(Vexations, 짜증)'의 악보. 생전에 출판되지는 않았다.

이 곡 하나만으로도 사티는 충분히 당대의 이단아란 것을 증명한다.

밑에 지시가 적혀있는데, 이 악보를 840번 반복하라는 지시가 나와 있다.

연주자마다 다를 수밖에 없겠으나 대략 14~18시간이 걸린다고 한다.

사티는 대체 어떠한 생각으로 이 곡을 만들었을까? 또 굳이 840번을 반복하라는 이유는 뭘지.

존 케이지는 사티를 높이 평가하고 그에게 심취했었는데, 이 곡을 세상에 알리기로 마음먹고 1963년에

초연하였다. 11명의 피아니스트가 교대하며 연주했는데, 관객이 잠들어버리거나 들락날락하는 동안 끝까지

남아있는 관객이 있었으니.. 바로 앤디 워홀이란다.

아직까지 한 명의 피아니스트에 의해 연주된 기록은 없다.

동영상이 하나 있어 첨부한다. 이 분도 집요한 집중력이지만 몇 번을 연주한 건지는 도저히 세 볼 엄두가

나질 않는다.

Vexations (1893)

사티와 드뷔시

그는 우산에 이상할 정도로 집착을 보여 100개 이상의 우산을 수집했다고 한다.

이런 이미지의 그인데, 음악에서도 예외는 아니었나 보다. 제목부터 남다르다. 몇 개를 골라본다.

차가운 소품 (Pièces Froides)

새로운 차가운 소품 (Nouvelles Pièces Froides)

스포츠와 기분전환 (Sports et Divertissements)

개(犬)를 위한 나른한 전주곡 (Préludes Flasques pour un Chien)

까다로운 귀부인을 위한 3곡의 우아한 왈츠 (Les Trois Valses Distinguées du Précieux Dégoûté)

요즘 작곡가들이 제목을 이런 식으로 짓는다면 약간 특이하다 취급받겠지만,

100년 전에 이랬으니 큰 센세이션이었던 것은 어찌보면 당연하다.

그런데도 참 이상하지.

이런 특이한 제목과 음악들이 내게는 너무나 감미롭고 순수 본연의 내적 아름다움을 보여주고 있다.

고독과 소박함을 즐겼던 그의 음악을, 단순히 프랑스의 에스프리라고만 정의하기엔 너무 한정적인 표현이다.

비발디를 사랑하여 수집욕을 불태웠던 기분이 의외의 인물인 사티에게 뻗을지는 몰랐다.

사티는 시대를 잘못 태어난 것일까, 아니면 그 시기에 태어났기에 이런 모습으로 남은 것일까.

마지막으로 그가 남긴 한마디가 인상깊어 올려본다.

"나는 매우 늙은 세상에 너무 젊어서 왔다(Je Suis Venu au Monde Très Jeune dans un Temps Très Vieux)."