-

-

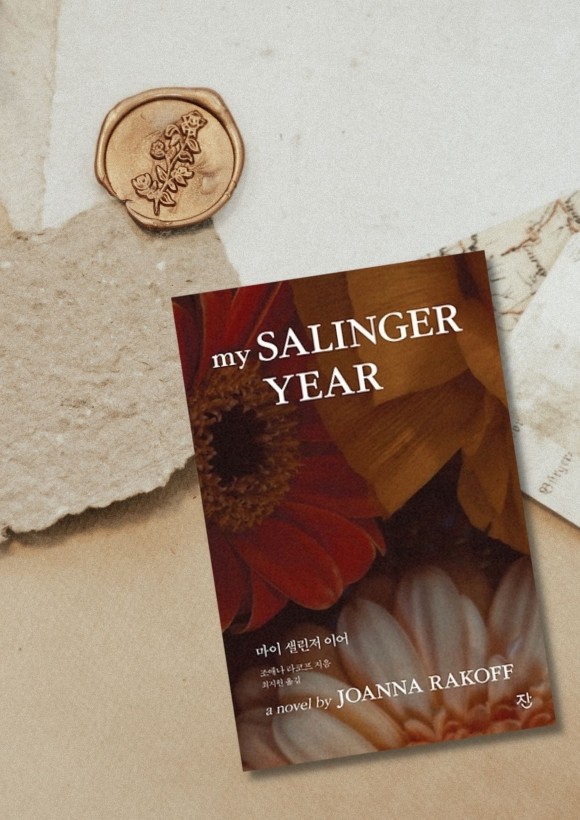

마이 샐린저 이어 - 영화 《마이 뉴욕 다이어리》 원작 소설

조애나 라코프 지음, 최지원 옮김 / 잔(도서출판) / 2022년 10월

평점 :

1990년대 후반 뉴욕 출판계의 분위기를 만끽할 수 있는 소설이다. 특히나 아깝게 놓친 후 지금까지 보지 못한 채 잊고 있었던 영화

<< 마이 뉴욕 다이어리 >> 의 원작소설이라는 점에서 굉장히 흥미롭게 읽혔다.

런던에서 영문학 석사과정을 마친 주인공 조애나의 이력을 매력적으로 보는 출판사도 있지만 그렇지 않은 출판사가 더 많은 듯 하다. 직업소개소를 통해 제안받은 곳은 그녀가 원했던 출판사가 아닌 문학 에이전시이다. 조애나는 문학 에이전시가 뭘 하는 곳인지도 모른채 첫 직장을 얻었다는 사실만으로 행복해하며 일을 시작하게 된다.

이 소설은 저자가 실제로도 뉴욕에서 가장 오래된 작가 에이전시에서 일했던 경험을 토대로 쓴 자전적 소설이라 주인공 이름도 저자의 이름과 같다. 그래서 소설 같지 않은 느낌도 든다.

조애나는 그 곳에서 보스의 잡다한 일을 도맡아 하는데, 그 중 하나가 바로 이 에이전시의 고객 가운데 최우선적으로 완벽하게 관리해야하는 유명작가이자 은둔작가인 J.D.샐린저 앞으로 오는 무수한 팬래터에 형식적인 답장을 보내는 업무이다.

사실 이 곳에 취직하기 전까지만 하더라도 샐린저의 작품은 읽어보질 않았던 조애나였지만, 한 장 한 장 팬래터를 읽으며 판에 박힌 듯 정해진 답장이 아닌, 진정을 담은 답장을 써보내기 시작한다. 사회 초년생의 열정이 고스란히 묻어나는 장면이 아닐 수 없다.

그러면서 점차 자신이 진정으로 원하는게 무엇인지를 깨닫게 되고 자신의 길을 찾아가게 된다.

그러고 보니 이 유명한 < 호밀밭의 파수꾼 > 을 나도 여지껏 읽어보질 못했다. 1951년에 이 작품이 씌여졌는데 이 소설에서 제리 앞으로 팬레터를 보낸 상당수의 팬들이 이 < 호밀밭의 파수꾼 > 에서 상당한 영향을 미쳤다는 이야기를 접하면서, 이 정도로 대단한 작품인가 하는 생각이 드는데 이번에는 꼭 읽어봐야겠다.

이 소설에서는 주인공 조애나가 하는 업무에서 자주 등장하는 딕터폰(대화를 녹음한 테이프를 필요할 때 재생하여 듣는 기계)이나 타이핑 업무 등, 디지털 시대로 넘어가기 전단계의 문학 에이전시 사무실의 분위기를 들여다볼 수 있는 소소한 즐거움도 곳곳에서 만나볼 수 있다. 먹지를 사용하던 시대에서 복사기가 도입되는 초창기 시대이기도 하고, 거대한 텔렉스 기계에서 팩스 기기로 전환되는 시기이기도 하다. 팩스 기기를 사용했던 나의 초창기 사회생활의 추억이 문득 떠오르기도 한다.

내가 참 좋아하는 분위기의 소설이라 재밌게 읽었다. 영화도 보면서 원작과 비교해봐야겠다.

[ 출판사에서 제공받아, 자유로운 느낌으로 써 내려간 내용입니다. ]