11월 20일 일요일 새벽 6시 40분, 문을 열고 나오다

11월 20일 일요일 새벽 6시 40분, 문을 열고 나오다

부산문화연구회와 국제신문사에서 주최한 문학기행에 정호승 시인과 함께 했다.

선암사, 순천만 갈대, 김승옥, 정채봉 문학관을 둘러보는 일정으로 고고씽~

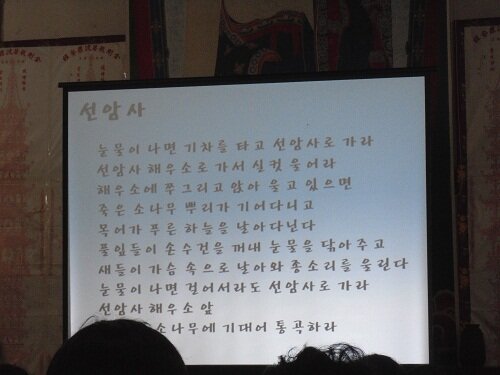

선암사

선암사로 올라가는 길에 밟고 지나갔던 마른 나뭇잎과

노랗고 붉게 물든 단풍과 돌틈 사이로 쫄졸~쫄졸 흐르던

시냇물 소리에 귀를 열어 두었다.

하늘은 맑고 푸르렀고 옷깃을 여미게 하는 조금 쌀쌀한 날

씨였지만 휭하니 지나는 바람에서는 따뜻하고 구수한 냄새

가 배어 있었다. 낙엽의 냄새였던가...밥냄새 였던가...

알 수 없다. 아니 어쩌면 똥통의 냄새였는지도,,,ㅋㅋ

순천시는 선조대대로 내려온 보탑 뒤에 있는 똥통을 철거하라!

선암사 그 어여쁜 단풍길 귀퉁이에 걸려 있던 현수막 글귀에 얼마나 웃었던지...

선암사, 참으로 이쁜 이름이다. 붉게 타는 동백꽃을 볼 수 없어 아쉬웠지만, 뭐 어쩌랴~

모든 것은 때와 시절이 있거늘, 붉은 것들이 스러진 자리엔 푸르디 푸른 나뭇잎만 무성하였다.

대웅전 앞 마당을 어슬렁 거리다 동백나무 아래에 앉아 사진 몇 컷을 찍고,

헐벗은 나무가 바닥에 자기 모습을 그려낸 것을 나는 오래도록 바라보았다.

또한 그림자를 밟고 지나는 사람들을 바라보았다.

그들은 알까?....그림자를 밟는 순간 나뭇가지의 검은 선들이 자신의 모습에 새겨진다는 것을,

하지만 순식간에 일어난 일이어서 그런지 사람들은 아무 일 없다는 듯이 무심히 지나간다.

나무 아래를 오고 가고,,오고 가고.. 그리하여 무수히 남겨졌을 발자국, 수 만 번의 생과 사를 거듭하였을 풀과

날짐승의 퍼덕거림이 저 깊은 곳 어딘가로부터 들려오는 듯, ...그리고 다시 고요함,

풍경소리만 덩그랑 덩그랑 산사의 고요를 깨고 울려 퍼졌다. 아, 나른하게 접어드는 이 적요는 무언가?

선암사는 천 오백년이라는 세월을 견뎌온 것이라고 하였다.

나는 천 오백년이라는 시간의 밖에 아니 그 경계에 앉아 안과 밖을 구분하지 못하고 있었다.

단지 머리속을 하얗게 비워두고 멍하니 앉아 눈동자만 굴리고 있었다 그러다 퍼뜩 정신을 차렸다.

선암사에서 마련한 명사강의 초청 명단에 있었던 정호승 시인의 강연을 듣기 위해 발걸음을 옮겼다.

시인은 우리 삶에서 시(詩)가 어떤 위로를 주는가로 말문을 여셨다.

자신의 삶에 빗대어 시로 위로 받고, 시로 삶을 성찰하고 시로 깨달음을 얻는 일련의 이야기를 물이 흘러가듯

풀어내셨다. 시를 쓰는 과정 안에 그 모든 것이 들어 있음을 우매한 독자는 뒤늦게 눈치채고 고개를 끄덕였다.

정호승 시인은 자신의 시를 나직하게 낭송하고 난뒤 시가 탄생하기 까지의 이야기를 하셨는데..아, 그분은

치명적인 매력의 소유자는 아니어도.. 집중하게 만드는 매력의 소유자였다. 인팩트 있게~ 적절히 섞인 유머와

여유로움, 사람의 마음을 쓰다듬을 줄 아는 손길을 가지고 있었다.

시는 침묵으로 이루어진다

시는 친절하게 말을 하지 않는다

시는 감추는 것이다.

시인은 선암사에 대한 각별한 인연과 애정을 드러내셨다. 특히 해우소 기둥에 대해 오랜 시간을 할애 하셨다.

해우소가 구조적으로(지극히 과학적인!) 잘 지어진 점, 자연 친화적인 점은 차치 하더라도 시인은

"대소변을 몸 밖으로 버리듯 번뇌와 망상도 미련없이 버리세요." 라는 글귀와 해우소를 떠받치고 있는 기둥에 사로잡힌

이유를 다음과 같이 말씀 하셨다.

"수 많은 사람들이 여기를 다녀갑니다. 그 오신 분들의 대소변을 온몸으로 다 받아내는 곳이 바로 이 기둥입니다.

그래서 저는 생각했습니다. 내 마음속에도 해우소 기둥 하나 있다고 생각하자고 말입니다."

그 순간 아, 올라오던 길에 현수막에서 보았던 똥통을 철거하라는 문구는 시인의 품안에서 거룩하게 빛나고 있었다.

내가 사랑하는 사람

나는 그늘이 없는 사람을 사랑하지 않는다

나는 그늘을 사랑하지 않는 사람을 사랑하지 않는다.

나는 한 그루 나무의 그늘이 된 사람을 사랑한다

햇빛도 그늘이 있어야 맑고 눈이 부시다

나무 그늘에 앉아

나뭇잎 사이로 반짝이는 햇살을 바라보면

세상은 그 얼마나 아름다운가

나는 눈물이 없는 사람을 사랑하지 않는다

나는 눈물을 사랑하지 않는 사람을 사랑하지 않는다

나는 한 방울 눈물이 된 사람을 사랑한다

기쁨도 눈물이 없으면 기쁨이 아니다

사랑도 눈물 없는 사랑이 어디 있는가

나무 그늘에 앉아

다른 사람의 눈물을 닦아주는 사람의 모습은

그 얼마나 고요한 아름다움인가

시인은 말했다. 내 인생은 무엇으로 이루어져 있는가? 가만히 보면 눈물과 그늘로 이루어져 있다.

'항상 날씨가 좋으면 사막이 되어 버린다.' 는 스페인 속담에서 처럼 항상 좋을 수도 없거니와 좋아서도 안된다고 했다.

그래서 햇볕과 그늘은 동의어라고.....

여기서 에피소드 하나~

중학교 교과서 실려 있는 이 시로 중학생들에게 모방시를 짓게 하였더니 그 중에 기억에 남는 시가 있어 시인은

책상 서랍에 보관 중이라고 했다. 그리고 돈이 욕심 날때는 가끔 열어 본다고...(웃자고 한 소리에 죽자고 덤비지 말아주세요)

나는 돈이 없는 사람을 사랑하지 않느다

나는 돈을 사랑하지 않는 사람을 사랑하지 않는다.

나는 한 다발의 돈이 된 사람을 사랑한다.

돈이 있어야 맑고 눈이 부시다

나무 그늘에 앉아

나뭇잎 사이로 반짝이는 햇살을 바라보면

세상은 그 얼마나 아름다운가

ㅇ

000님 외로우니까 사람입니다 2011.11.20 정호승

속지에 사인을 그렇게 하셨다. 아 정말 외롭다는 생각., 그리고 갑자기 시를 폭풍집필(?)

하고 싶다는 열망에 불탔다..

보리밭에 부는 바람처럼, 순천만에 부는 바람처럼 미치도록 흔들렸다.