-

-

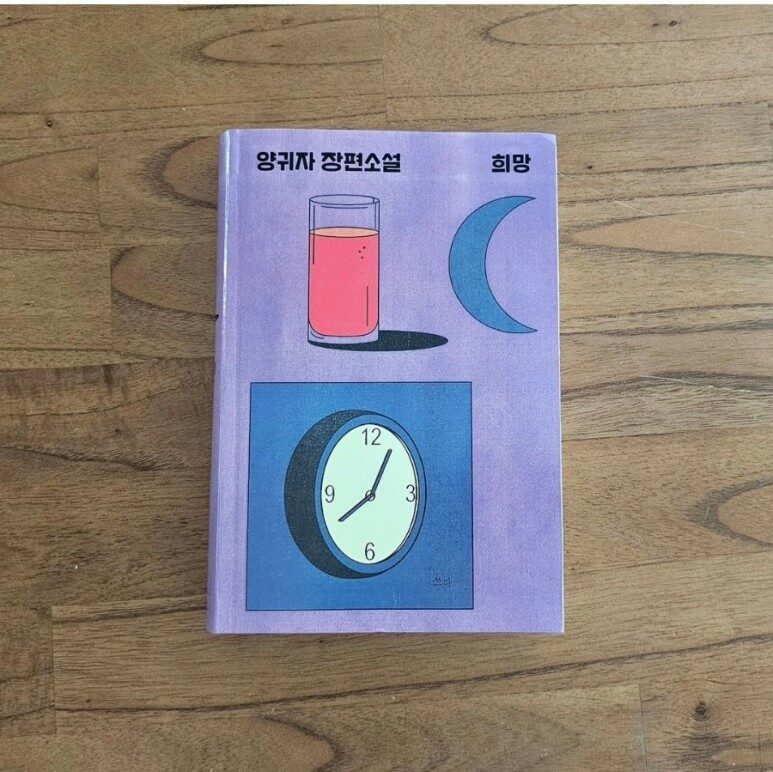

희망

양귀자 지음 / 쓰다 / 2020년 6월

평점 :

첫 장을 읽자마자 좋아하게 될 것 같은 예감이 드는 책이 있다. 거대 서사가 사라진 90년대, 눈 앞의 삶을 살아내는 사람들의 이야기를 진솔하게 들려주는 책이 그런 책 중 하나다. 양귀자의 소설들이 대체로 그렇다. 서사가 풍성하면서도 글맛이 살아 있는 그의 소설들은 애초에 내가 소설을 좋아하게 된 이유를 상기시켜준다. '손에서 놓을 수 없다'는 말은 보통 사건의 전개가 빠르고 읽기에 쉽고 가볍다는 말로 폄하되는데, 어떤 소설은 주제의 깊이와 무게를 확보하고도 손에서 놓을 수 없는 가독성을 가진다. 양귀자의 <희망>도 그런 책이다. 화려한 수사로 가득 찬 문체는 아니지만 예리하게 파고드는 사유가 있어 글을 읽는 맛이 있다. 그래서 빨리 읽히지만 오히려 빨리 읽고 싶지 않은 마음이 든다.

소설은 정주하지 못하는 인간들이 살아가는 '여관'을 배경으로 떠돌이들의 삶을 그린다. '떠남'을 전제로 이 곳에 와서 머무르고 있는 인물들은 각자의 사연과 회한을 가지고 방황한다. 이 여관에 붙박여 살아가는 가족들조차 머무는 사람들은 아니다. 삼수생의 고단하고 의미없는 삶으로부터 떠나고 싶어하는 주인공에서부터, 가난과 보잘것 없는 소시민의 삶으로부터 벗어나고 싶은 누나, 민주주의를 억누르는 거대한 권력에 맞서 세상을 바꾸려는 형, 미국으로 떠난 누이의 초대를 30년 째 기다리고 있는 아버지까지 인물들은 한결같이 현실에 안주하지 못하고 떠돈다. 이들의 삶은 '나성여관' 막내 아들 진우연의 시선으로 관찰되고 평가된다.

<희망>은 암울한 근현대를 관통해온 중년의 삶과 미처 청산되지 못한 억압과 폭력의 역사, 산업화 시대 한 가운데서 고인물처럼 머물러 있는 가족의 애환까지 그 시대의 이야기를 풍성하게 들려준다. 떠날 수밖에 없는 인물들의 기구한 사정은 80년대 말, 90년대 초 황량한 서울 변두리의 삶과 어우러져서 시대의 우울한 정조를 형성하고 연민을 자아낸다. 그럼에도 이 소설은 어둡지 않다. 여관 손님인 찌르레기 아저씨나 여관 손님이 두고 간 아이 민구는 산산이 깨어진 가족을 대신하는 유사가족으로 주인공에게 위안을 준다. 가진 것 없는 집안의 막내이자 뜻이 없는 대학 입시 시험을 치러야하는 청춘으로서 의미없는 삶을 살아가던 주인공이 사람들과의 관계맺기를 통해 훌쩍 자라나고 삶의 길을 발견하는 성장 서사는 뻔하지만 감동이 있다.

집요하고 빈틈없는 일인칭 화자의 내면 묘사, 그가 바라보는 주변인들에 대한 때로는 따뜻하고 때로는 시니컬한 논평이 이 소설을 가득 채우고 있다. "시대의 배경은 바뀌어도 삶은 남는다."라는 작가의 말처럼 흘러간 시대지만 보편적인 공감을 획득하는 것은 인간 본성이 가진 삶에 대한 따뜻한 시선 때문이 아닌가 생각된다. <희망>은 흔한 제목이지만 '희망'이란 사실 희귀한 것이기 때문에 이 소설이 갖는 의미는 더 크다.