-

-

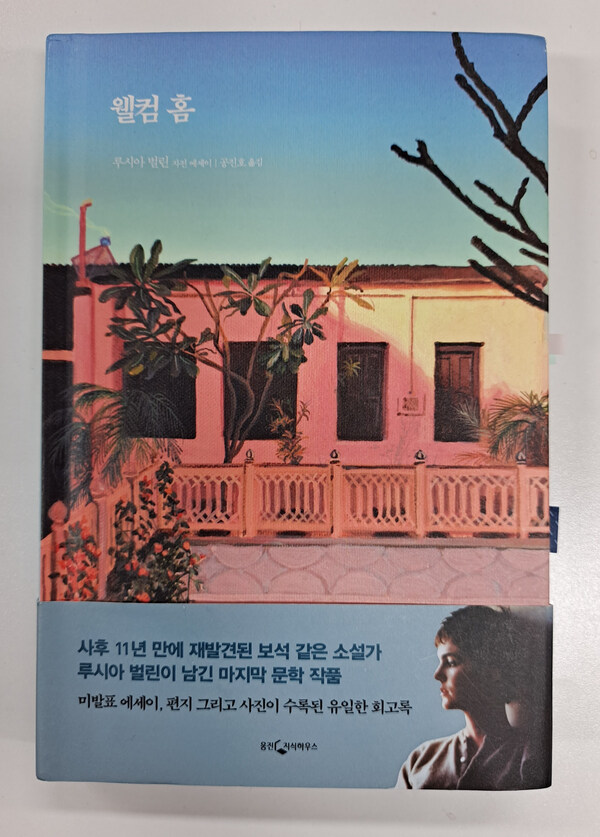

웰컴 홈

루시아 벌린 지음, 공진호 옮김 / 웅진지식하우스 / 2020년 8월

평점 :

"언니, 난 내 아이들이 커서 집이 편안한 휴식 같은 공간이 되었으면 좋겠어."

동생이 내게 말했다. 이 말을 듣는 사람들이라면 의아할 것이다. 대부분의 사람들에겐 집이 휴식처가 된다. 하지만 집이 오히려 힘든 사람들 또한 존재한다. 우리 형제가 그랬다. 부모님은 훌륭하게 우리를 돌봐 주셨지만 너무 엄한 부모님과 체벌이 두려웠다. 성인이 되어서도 우리는 집에서 온전히 쉬지 못했다. 그랬지만 불행했다는 건 아니다. 부모님은 우리에게 헌신적이였으니까. 다만 집이 그립지만 쉽게 다가가지 못하는 곳. 그런 의미라는 말이다.

루시아 벌린의 《웰컴 홈》을 떠올려본다. 작가에게 집은 어떤 의미였을까? 어린 시절부터 자신이 살던 집을 추억하며 써내려가는 작가의 회고록은 그녀의 전작인 <청소부 매뉴얼>, <내 인생은 열린 책>의 문체만큼 담담하다. 인생의 굴곡진 시절또한 타인의 모습을 묘사하는 것 만큼 불행하지 않고 자신의 있는 모습을 그려나간다.

통나무집 벽의 천장부터 바닥까지에 잡지책 낱장을 조각보처럼 붙여 빈틈없이 도배하는 것이 목적이었다.

그렇게 해놓으면 존슨 할아버지는 벽에 붙은 것을 읽으며 긴 겨울을 났다.

이 작업에서 중요한 것은 잡지의 종류와 페이지 들을 뒤섞어 붙이는 일이었다.

어느 잡지의 20페이지를 북쪽 벽 상단에 붙였으면 21페이지는 남쪽 벽 하단에 붙이는 식으로.

나는 그게 나의 첫 문학 수업, 또는 창조력의 무한한 가능성을 배운 첫 수업이었다고 생각한다.

아이 셋을 키우며 여러 일을 전진하며 힘든 삶을 살았던 루시아 벌린이 글을 쓸 수 있었던 원동력은 무엇이었을까 종종 생각하곤 했다. 그녀는 이 책을 통해 내게 대답을 해 준다. 어린 시절, 아버지와 함께 산에 있는 존슨 할아버지의 집의 월동을 위해 잡지를 찢어 여기저기 붙이며 도배하는 그 때부터가 작가의 첫 출발이였다고 말한다. 문학 수업의 시작은 어느 할아버지를 위한 작은 행동이였다. 잡지를 도배하는 어린 작가의 모습을 상상해본다. 도배하면서 작가는 그 문장을 읽어 나가면서 상상의 나래를 펼치지 않았을까? 연달아 붙인 잡지가 아닌 다른 내용과 종류를 붙이면서 그 여백을 채워나가는 상상력이 작가에겐 무엇보다 귀한 수업이 되지 않았을까 생각해본다.

그가 떠난 날 아침, 나는 제일 먼저 새들을 길 건너편에 사는 어떤 할머니에게 주었다.

몬드리안의 그림들을 떼어버리고 그 자리엔 고흐의 해바라기 그림들과 엘비스 프레슬리의 포스터를 걸었다.

베이지색 소파에는 색이 야한 멕시코산 담요를 뒤집어 씌웠다.

어린 시절의 작가의 모습은 풍요롭진 않지만 친구들과의 풍성한 추억이 가득한 모습이 느껴진다면 성인이 된 후 작가의 모습은 루시아 벌린에게 다가온 역경을 담담하게 받아들이는 모습이 인상깊다. 가부장적이고 이기적인 첫번째 남편 폴 서트먼이 다른 여자와 함께 자신과 아이 마크를 버리고 떠난 후 작가의 행동은 남편으로부터 억압되었던 자신을 해방시키는 일이였다. 작가의 소설들에서 느껴지는 인생의 굴곡들이 서글프지만 결코 슬프지만은 않았던 이야기들을 나는 그녀의 행동을 통해 추측해본다.

아이들이 낮잠을 잘 때 레이스는 피아노를 연습했다. 잠을 자거나 피아노를 치거나 집에 없거나 하는 게 그의 인생의 전부인 듯했고, 나한테는 거의 말도 하지 않았다. 나는 밤마다 바느질을 하거나 책을 읽거나 에드와 헐린에게 편지를 썼고, 심퍼니 시드와 이야기하거나 버디가 전화를 하면 그와 이야기를 나누었다.

말을 하지 않는 남편, 커가는 아이들, 그 침묵 속에 글을 쓰거나 책을 읽는 루시아 벌린의 모습이 그려진다. 남편이 피아노를 치거나 부재 중 외로움을 육아와 집안일 후 조용한 방 안에서 글을 쓰는 작가가 했던 말을 기억한다. 시간이 많지 않았기에 장편 소설이 아닌 단편 소설을 쓸 수 밖에 없었다고 말했다. 고단한 하루, 끊임없이 일해야 했던 작가는 외로움 속에 글을 써내려갔을 것이다. 지금도 많은 여성들이 고단함으로부터 글을 쓰듯, 그 외로움에 함몰되지 않기 위해서 작가는 열심히 글을 쓰거나 책을 읽지 않았았을까.

데이비드의 기저귀를 갈아주고 설사와 구토로 더러워진 모두의 몸만 옷을 찢어 겨우 닦아줄 수 있는 공간이었다.

버디는 밴 앞자리에 몸을 웅크리고 누워 격렬하게 몸을 떨면서

작가가 미처 끝내지 못한 마지막 문장이다. 끝맺지 못한 문장은 과테말라 어느 집의 헛간이다. 퍼붓는 비, 뎅기열로 아파하는 아이들, 설사와 구토, 마약 후유증으로 떨고 있는 남편 버디.. 이 마지막을 쓰면서 작가는 어떤 생각을 했을까. 이토록 순탄치 않은 자신의 이야기를 담담하게 써내려갈 수 있었던 건 어떤 힘이였을까?

모두 네 옆에 있으니 곤란한 상황에 처하거나 이해하지 못하는 것이 생기면 네가 도움을 청할 수 있어.

하지만 누구보다 가장 큰 스승은 네 마음일 거야. 마음이 가볍고 가뿐해서 노래를 부르고 싶어지면 착하게 살고 있다는 증거란다. 마음이 어둡고 더럽고 창피한 느낌이 들면 무언가 잘못 살고 있다는 뜻이지.

전쟁터에 나간 아버지가 어린 루시아 벌린에게 써내려간 이 문장을 통해 작가는 힘들 때마다 이 편지를 떠올리지 않았을까. 힘들수록 노래를 부르고 가볍게 하기 위해 마음을 다잡았을 작가의 모습을 그려본다. 어떤 상황에서도 담담할 수 있었던 작가는 바로 어린 시절 아버지의 편지에서 시작되었을 것이다.

《웰컴 홈》을 읽으면서 저자의 소설이 더욱 친숙하게 다가온다. 단편 소설의 배경이 그려지는 듯하며 책에 비친 삶의 단편들이 이 회고록을 통해 더 명확히 보이는 듯 해 반갑다. 소설이 그토록 입체적이었는지 작가는 이 미완성 유작이 된 회고록을 통해 대답한다. 루시아 벌린. 작가를 알고 싶다면 꼭 이 회고록을 보기 추천한다.작가의 소설을 이미 읽었지만 다시 재독하고자 한다. 분명 또 다른 묘미로 소설들이 내게 다가올 것을 의심하지 않는다.

-서평단으로 책을 제공받아 읽고 솔직하게 작성한 리뷰입니다. -