-

-

조선의 밥상 - 우리의 밥상은 어떻게 만들어져 왔을까

김상보 지음 / 가람기획 / 2023년 7월

평점 :

조선의 음식문화, 우리의 밥상은 어떻게 만들어져 왔을까?

지은이 김상보, 음식문화로 살펴보는 조선 시대, 정확히는 임진왜란 이후(조선 후기)에서 대한제국의 한말까지인데, 조선왕조의 음식문화는 다섯 시기로 구분된다고, 임진왜란 이후 병자호란까지(16~17세기), 병자호란 이후 정조까지(17세기~18세기), 그리고 19세기, 순조 이후부터 갑오경장기까지….

지은이는 학문적 관점에서 이 책을 썼다. 읽기 편한 글은 아님을 우선 밝혀둔다. 하지만, 지은이의 중요한 지적, 50년대 한국 전쟁을 거치면서 급변하는 한국 사회의 음식문화를 비롯한 전통문화는 정체성이 크게 흔들렸다고, 일제강점기에서 해방 후, 그 이후 약 80년 세월 동안 뒷전에 밀려있던 음식문화는 그간의 식생활변화와 함께 왜곡되고 변질했다고.

이 책에서 다루는 내용은 2부 24장(장이라기보다는 꼭지라는 표현이 더 들어맞는 듯하다) 체제다. 1부에서는 한반도에 사람이 살기 시작할 무렵, 주된 먹거리가 신석기시대에 들어서면서 동남아시아, 아프리카 작물과 식물이 들어오고, 청동기에는 지중해 농경문화가 혼입, 조선 시대에 이르면 신대륙의 농경문화까지. 우리가 그렇게 신경 쓰지도 않았고 관심을 두지 않았던 먹거리가 오랜 시간 동안에 이른바 세계화된 것이다. 고려 시대 불교 문화의 영향으로 채식 위주가 육식 위주로 바뀌기도 하고, 조선 후기 고추가 들어오면서 식탁은 붉은색을 바뀌었다는 것인데, 꽤 흥미로운 서사다.

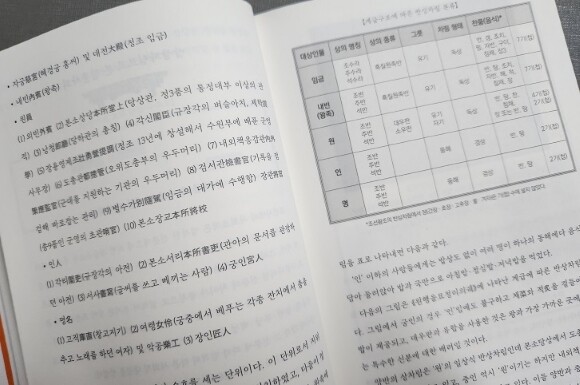

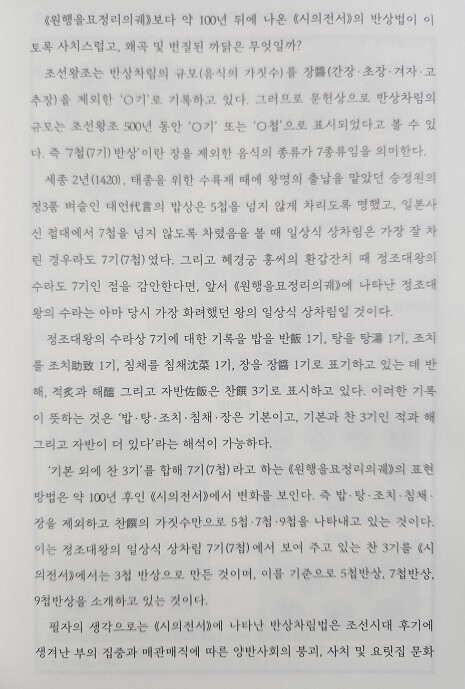

우리가 한정식집에서 듣는 0첩 반상이란 뭔가, 기 혹은 첩으로 표현하는 것은 반찬의 가짓수다. 조선왕조가 TV 사극에서 나오듯 무지하게 잘 차려 먹은 건 아닌듯하다. 정조의 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑연(화성 나들이) 상은 7기다, 칠첩반상인데 밥, 국, 찌개, 찜, 자반, 구이, 김치, 장3가지(간장, 된장, 고추장?) 장은 반찬 가짓수에는 들어가지 않았다. 그렇다면 양반가의 일상 밥상에는 무엇이 올랐을까? 4기(첩) 혹은 2기(첩), 밥과 국, 찬, 김치, 장이 올랐다는 말이다.

1일 7식을 먹은 조선의 상층부

조선 영조 때 학자 이익은 성호사설(식소)에서, “요즘 사람들은 새벽에 일찍 일어나 흰죽 먹는 것을 조반이라하고 한낮에 배불리 먹는 것을 점심이라 한다. 부유하거나 귀한 집에서는 하루에 일곱 차례 먹는데, 술과 고기가 넉넉하고 진수성찬이 가득하니, 하루에 소비하는 것으로 백 사람을 먹일 수 있다. 옛날 하증(중국 진나라 사람으로 하루에 1만 전의 음식을 소비했다고)처럼 집마다 사치하니, 민생이 어찌 곤궁하지 않겠는가, 매우 탄식할 만한 일이다”

하루에 7곱 끼를 먹는다. 새벽에 죽을 먹고(早飯), 아침에 조반(朝飯), 중반(中飯), 석반(夕飯), 그리고 조반과 중반 사이에 다담, 국수를 곁들인 술안주상, 중반과 석반 사이(대략 오후 3시)에 국수를 곁들인 술안주상인 별다담, 또 밤에(저녁8시에서 9시 사이에)또 다담을….

점심(點心)의 유래

점심은 말 그대로 마음에 점하나 찍는다. 즉, 음식을 적게 먹는 소식을 말하는 것으로 중국에서 새벽에 소식하는 것을 나타낸 말에서 기원했으나, 우리나라에서 오찬, 점심이라 부르게 된 것이라고.

천초대신에 고추를

18세기 전후로 김치에 천초를 넣는 대신 고춧가루를 넣기 시작했다. 당시 고추장이라는 장도 등장했다는 말이다. 고추를 넣으면서 젓갈 등도 함께 넣었던 것으로, 지금 우리가 먹는 김치류와 장아찌류는 1900년대 말에는 거의 모두가 만들어 먹었던 것으로.

즐겨먹는 과일 참외와 즐겨먹는 심심풀이 밤

여름 과일 참외는 전 국민이 먹던 과일이다. 여름철에만 나는 싸고 맛있는 과일. 또 밤보다 싸서 많이 먹었다고 한다. 당시 조선 시대 사람들은 참외와 밤을 즐겨 먹었던 것으로, 이런 역사가 있었나 싶을 정도로 흥미로운 내용이다.

이 책에 담긴 김치 종류만도 100가지는 된다. 앞에서 언급했던 것처럼, 이 책은 학문적 접근으로 쓴 것이다 보니, 딱딱하지만, 그 내용, 떡이나 죽이니, 나물이며 제사음식 등, 음양오행의 원리에 따라 음식도 차리고 먹고 했던 것임을 알 수 있다. 음식문화는 단지 먹는 게 아니라 먹는 철과 색깔, 그리고 균형을 이루기 위한 것임을. 가히 음식문화라 할만한 내용이 담겨있다.

<출판사에서 보내 준 책을 읽고 쓴 리뷰입니다>