-

-

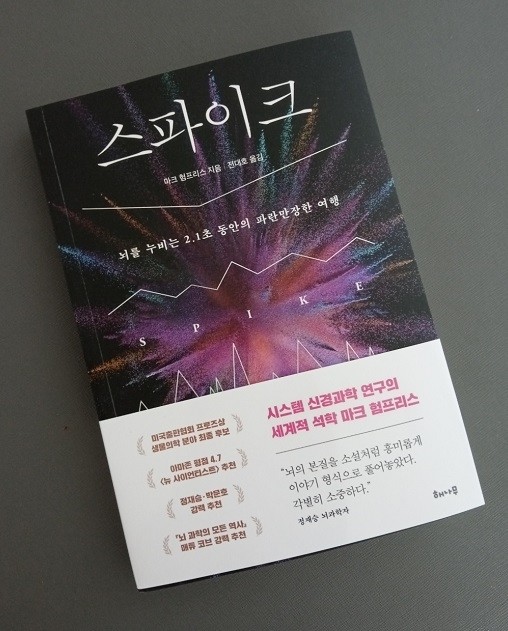

스파이크 - 뇌를 누비는 2.1초 동안의 파란만장한 여행

마크 험프리스 지음, 전대호 옮김 / 해나무 / 2022년 6월

평점 :

스파이크

스파이크가 뭐지?, 이 책은 스파이크가 뭔지를 설명한다. 다양한 실험 예를 들어가면서 소설처럼 전개된다. 스파이크를 이리저리 위, 아래로 뜯어보고, 톺아보면서 ‘스파이크’가 뭔지를 풀어낸다.

리사 펠드먼의 <감정은 어떻게 만들어지는가>(생각연구소, 2017)에서 스파이크라는 용어가 나오기는 하지만 그게 뭐라는 설명은 없다. 그냥 그런 게 있다고만 했을 뿐이다. 스파이크는 사물을 보는 순간, 그게 똥인지 된장인지를 구별하는 중요한 역할을 하는데, 더 이상 자세한 이야기는 없었다. 그런데 이 책이 내가 스파이크를 설명해줄게. 라며. 아주 반갑다. 지은이 마크 험프리스는 계산과 통계 모델을 사용하여 인간의 뇌를 연구하는 시스템 신경과학자다. 어려운 이야기를 술술 풀어낸다. 끝을 쫓아가다 보면 흥미롭게 전개된다.

이야기 전개를 한번 보자. 혹시, 20여 년 전에 나온 미국 영화 수학 천재의 이야기, <굿 윌 헌팅>의 맷 데이먼이 떠오르는데, 스파이크에 관한 가설을 만든 워런 매컬러는 1940년대 같은 뉴런에서 나오는 모든 스파이크는 있거나 없거나 둘 중 하나 즉 이진법이라는 것을 알게 되지만, 수학 연구를 혼자 할 수 없어, 수학 연구를 도와줄 월터 피츠를 우연히 만난다. 이들은 서로에게 1과 0을 전송하는 뉴런 집단이 모든 논리를 산출할 수 있다는 심오한 이론을 증명했다. 이후 존 폰 노이만은 1945년에 전자 컴퓨터 하드웨어 구조를 제시한다. 이때 매컬러와 피츠의 증명처럼 0과 1을 전기회로의 요소로 구현한다는 아이디어를…. 결국 뇌의 스파이크와 같은 원리를 컴퓨터로, 컴퓨터의 하드웨어의 토대는 부분적으로 뇌과학에 있었다.

이렇게 재미나게 풀어내고 있다. 그런데, 스파이크는 뭘까, 먼저 뉴런(뇌가 정보처리를 하도록 하는 기본 신경 요소), 뇌를 구성하는 800억 개가 넘는 신경세포들의 의사소통은 전기신호다. 뉴런은 근처 뉴런으로부터 자극을 받으면 가지돌기를 통해 아날로그 신호를 발생, 세포체로 전달하고, 그 크기가 역치값(감각을 일으킬 수 있는 최소의 자극 세기)을 넘으면 펄스 형태의 신호를 만들어 내는데 이것이 ‘스파이크’다 축삭돌기를 따라 전송되는 스파이크는 시냅스(뉴런과 뉴런을 연결해주는 것)를 통해 다음 신경세포에 아날로그 신호를 만들어 내는 역할을 한다. 뇌란 아날로그 신호- 스파이크 형태의 디지털신호- 아날로그 신호, 변화하는 과정에서 ‘정신’이라는 현상을 만들어 내는 뉴런들의 복잡한 네트워크다. 뇌과학자 뉴런의 전기활동(스파이크로 대표되는)이 어떻게 마음을 표상하고 정신을 만들어 내는가를 탐구한다.

각종 동물을 대상으로 실험한 결과를 소개하는데, 인간에게는 실험할 수 없다. 다만, 파킨슨병과 뇌전증 환자에게 발작을 멈추는 처치를 할 때, 뇌에 전기자극을 주는 장치를 넣기 위한 시간(제대로 위치를 잡았는지를 확인하기 위한 시간 약 1주일 정도)에 스파이크의 작동을 확인할 수 있을 뿐이라고….

2.1초, 찰나에 벌어지는 판단들…. 스파이크는 뇌의 작동방식을 보여주는 창문

지은이의 이야기는 아주 길고도 장황하지만, 내용은 단순하다. 어떤 사람 앞에 놓인 쿠키를 집는 순간까지 2.1초 사이에 일어나는 판단에 관한 것이다. 이를 설명하기 위해 실험에 동원된 각종 동물의 예를 들어 설명하고 있다.

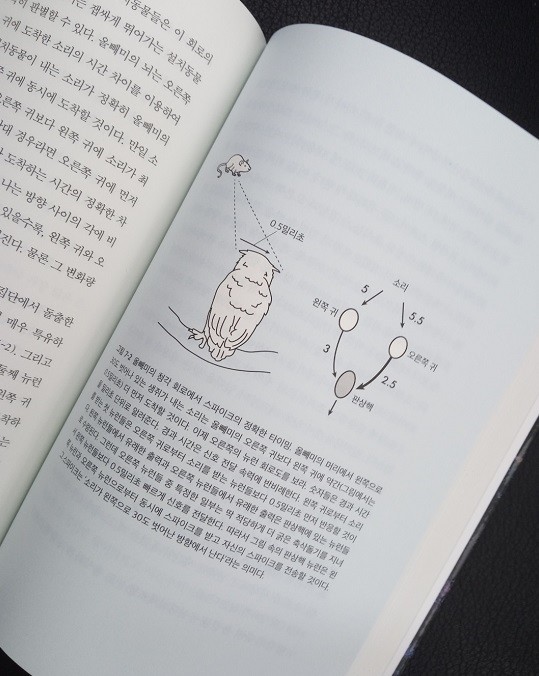

감각, 기억, 느낌, 의식은 모두 신경세포에서 만들어진 전압 펄스가 작용한 결과다. 또한 스파이크 의미를 두고 개수주의와 시간주의가 팽팽하게 논쟁을 진행 중이다. 주도권을 쥔 쪽은 개수주의가다. 뉴런이 전송하는 스파이크 개수만 세면 된다는 견해로 어찌 보면 단순하다. 시간주의자들의 견해는 스파이크가 존재하는 심층적인 이유 중 하나는 정확한 시점에 정보를 전송하기 위해서라고 본다. 예를 들어 쥐의 수염을 똑같이 움직이기를 반복하면 겉질의 수염 시스템에 있는 첫 뉴런은 같은 패턴의 스파이크들을 희한하게도 밀리초 이하까지 정확하게 전송한다. 다른 감각 시스템에서 측정된 스파이크 타이밍도 마찬가지로 그러하다는 것이다.

그렇지만, 우리는 아직도 스파이크를 잘 모른다. 감정에 대해서도 아는 바가 많지 않다. 자, 공포를 왜 느끼는지, 편도체라는 뇌 부분이 공포를 담당하는 장소라는 이야기는 익숙하지만, 실제로는 틀린 말이다. 편도체와 공포의 관련성을 보여주는 증거는 두 가지, 첫째는 편도체가 온전하지 않은 몇 안 되는 사람은 공포가 없는 듯하다. 둘째는 동물의 편도체가 기능을 못 하도록 억제하면 그 동물은 소리나 섬광이 따끔한 충격을 준다는 것을 학습하지 못한다. 편도체는 공포 그 자체의 장소가 아니라 공포를 예측하는 장소라는 것이다. 마찬가지로 행복을 유발하는 스파이크에 관해 아무것도 모른다.

뉴런, 스파이크 군단, 1초 동안 20억 개의 스파이크 전부를 의식적 경험과 연결하려고 시도해본 적이 없다. 다양한 뇌 질환 환자에서 유래하는 스파이크, 인간의 사고 과정에서 발생한 스파이크, 주관적 경험 가운데서 일어나는 스파이크들, 아직은 미지수다.

스파이크가 뭔지, 감정의 작동원리는 어떻게 되는지, 줄 곳 그 답을 찾아서 읽어내려갔지만, 결론은 아직도 모르는 게 너무 많아서라는 이야기다. 그래도 스파이크란 말이지, 아주 중요한 거야…. 라는 말은 알겠다. 2.1 초 동안에 쿠키를 어떻게 할 것인지를 결정하는 과정…. 뇌의 신비 영역 베일이 하나씩 둘씩….

<출판사에서 보내준 책을 읽고 쓴 리뷰입니다>