-

-

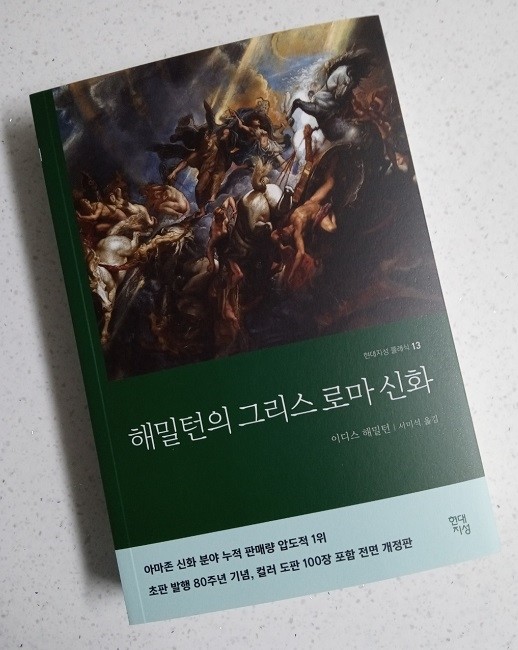

해밀턴의 그리스로마신화 ㅣ 현대지성 클래식 13

이디스 해밀턴 지음, 서미석 옮김 / 현대지성 / 2022년 4월

평점 :

- 표지 그림 <파에톤의 추락> 태양신 헬리오스의 아들 파에톤이 아버지의 마차를 타고 하늘로 올라가다 떨어지는 장면이다-

이전 판과 다른 그림을 표지에 실었다. 마치 아버지 찬스를 쓰려다 떨어지는 젊은이의 모습을 보는듯, 묘하게 요즘 시끄러운 세태를 보여주는 듯하다. -

왜 해밀턴의 그리스·로마 신화인가,

1,200년 동안 쓰인 신화에 관한 원전을 해밀턴은 나름의 방식대로 깁고 톺아보면서 씨줄과 날줄을 새로이 엮어 이 책을 썼다. 그가 서문에서 말하는 것처럼, 모든 신화를 한 권에 묶는다는 것은 애초부터 불가능, 아니 높낮이는 물론 주제 또한 다양하고 접근하는 방식도 다른 것을 마구잡이로 한데 넣는 것은 샐러드 볼이나 용광로 속에 집어넣고 녹이는 것과 다를 바 없었을 것이다.

해밀턴은 이 책을 쓸 때, 각각의 신화를 전해준 각기 다른 작가들의 차이점을 읽는 이들에게 뚜렷하게 구별할 수 있도록 하는 데 목적을 둔다고 했다. 이 책에 실린 신화 중에 헤시오도스만 언급한 이야기가 많다. 왜냐하면 작가들이 신화를 얼마나 흥미롭게 썼냐가 아니라 원전에 얼마나 가깝게 썼느냐에 중점을 두었기 때문이라고 그 이유를 밝혔다. 즉, 작가의 뛰어난 개성보다는 누가 더 원전을 충실하게 그리고 성실히 살폈느냐를 우선하였다. 그는 고전을 모르는 사람도 이런 식의 접근으로 신화에 관한 지식은 물론 신화를 들려주는 작가들이 어떤 사람이었는지를 이해하기를 바란다고 했다.

지은이는 헤시오도스에 필적할만한 이야기꾼으로 로마시인 오비디우스를 든다. 고전 신화를 다루는 대부분의 책은 그에게 의존하는 바가 많았다. 그가 신화를 집대성했기 때문이다. 그런데 해밀턴은 일부러 그의 저작을 인용하지 않겠다고 밝혔다. 신화와 동떨어진 터무니 없는 이야기에 지나지 않기에….

이 대목에서 신화에 대한 관심보다는 지은이 해밀턴이 왜 이런 생각을 가졌느냐는 데 의문이 들었다. 그는 미국에서 태어나 어린 시절 아버지로부터 라틴어, 그리스어, 프랑스어, 독일어를 배우고, 대학에서 그리스어와 라틴어를 전공했고, 의학을 공부, 독일 유학도 했다. 이후 학교에서 20년 넘게 학생들을 가르친 후, 은퇴하여 63세인 1930년대 고대 그리스와 현대 세계의 유사점을 비교하는 논문을 시작으로….

이런 인생 속에서의 경험이 흥미나 재미 위주의 신화보다는 신화다운 신화(표현이 이상하지만)를 이를테면 교육의 장에서 학생들에게 들려줄 진지한 이야기를 더 선호했던 듯싶다. 그가 명확하게 짚어낸 점은 신들은 인간들이 만들어 낸 희망함의 덩어리였고, 당대의 인간들이 절실히 원하는 것들을 이뤄주는 존재가 바로 신이었다는 점을 명확히 하려는 의도였으리라….

신화의 흥미와 기적

현대인들을 땅과 나무, 바다, 꽃, 산 등과 밀접하게 연결되어 있던 시대로 이끈다는 점이다. 신화가 형성된 시기에는 실재와 환상 사이에 뚜렷한 구분이 없었다. 숲의 요정을 보고, 바다에서 솟구쳐 오르는 포로테우스를 볼 수 있었고, 늙은 트리톤의 뿔 나팔 소리를 들을 수 있었다. 그리스인들은 자연, 절대적인 신은 공포다. 보이지 않는 것, 어둠의 저편에 무엇이 있을까 하는 생각만으로도 공포를 느꼈을 것이다. 그래서 그들은 인간의 모습을 한 신을 만들었다. 보이지 않는 것을 보이게 만든 것이다. 의인화된 세상, 전능한 미지의 대상을 향한 공포로부터 자유로워진 인간들, 이것이 그리스 신화의 기적이다.

신화를 쓴 작가들은 인간에게 무엇이 필요하며, 신들에게서 무엇을 얻고자 했는지를 깊이 인식하고 있었다.

우주가 신을 창조했다

그리스인들은 신의 존재에 앞서 먼저 하늘과 대지가 만들어졌다. 이후에 신들이 나온 것이다. 우주가 태초의 부모이기도 했다. 티탄족은 하늘과 대지의 자식이었으며, 신들은 그의 자손이다. 올림포스의 12신, 최고신 제우스의 형제 포세이돈과 하데스, 그리고 여동생 헤스티아, 제우스의 아내 헤라, 제우스와 헤라의 아들 아레스, 제우스의 자식들인 아테나, 아폴론, 아프로디테, 헤르메스, 아르테미스, 헤파이스토스다.

인간의 모습을 한 제우스는 한마디로 난봉꾼, 비겁자, 우스꽝스러운지 등의 이미지에서 점차로 모든 이의 아버지이시자 인류의 보호자, 구원자로 점차 탈바꿈한다. 바로 인간이 신들에게 바라는 것을 얻기 위해 제우스를 최고의 신, 정의의 신으로 “신성과 탁월함”을 지닌 우주의 아버지로까지 바꿔놓았다.

이 바탕에 흐르는 사유, 전지전능한 그 무엇이 필요했음을 알 수 있었다. 이른바 정의와 질서를 제우스의 권위를 빌어 세우려 했음을….

이야기의 흐름

이 책은 6부로 구성됐고, 1부는 신들, 세상의 창조, 초기의 영웅들을 열 두 명의 신과 그 아래 단계의 신, 물과 지하, 지상의 보통 신들과 로마 신들을 소개한다. 3장에서는 ‘세상과 인류는 어떻게 창조됐는가’를 말하는데, 헤시오도스는 태초에 끝을 알 수 없는 광활한 심연 카오스(혼돈)만이 존재했고, 바다처럼 난폭하고 어둡고 황량하며 아무것도 살지 않았네라고 했다. 이후, 어둠과 죽음으로부터 사랑과 빛이 생겨나고 낮을 만들고…. 초기의 신들이 하나둘 나오기 시작한다. 2부에서는 사랑과 모험 이야기, 우리 귀에 익숙한 신들의 이름이 하나둘 뛰어나온다. 3부에서는 트로이 전쟁 이전의 세계, 4부에서는 트로이 전쟁의 영웅들이, 영웅담이 오디세우스의 모험과 아이네이아스의 모험 등으로 엮어지면서, 5부 위대한 가문들로, 유명한 오이디푸스의 테바이 왕가를 비롯하여 아가멤논의 아트레우스 가문, 케프롭스의 아테네 왕가…. 6부에서는 그 밖의 신화들….

마치 성경처럼, 누가 누구를 낳고 하는 이야기들이 펼쳐지는데….

신화(神話)는 말 그대로 신의 이야기, 신들의 이야기다. 신은 인간의 생살여탈권을 쥔 절대적 존재요. 전지전능한 그 무엇이다. 인간세계 일들이 해결되지 않을 때, 가뭄이나 홍수는 자연의 흐름이지 신의 조화가 아니란 것도 잘 안다. 하지만, 인간세계의 흉흉함이 그들 서로를 적으로 돌리고, 크고 작은 분쟁을 일으킨다는 것을 선험적으로 알기에 이들의 간절한 소망을 들어줄 분쟁을 막아줄 그 무엇이 필요했고, 그렇게 해서 만들어진 것이 신화는 창조의 서사가 아닐까 싶다. 그래서 신화는 먼 과거의 이야기가 아니라 지금을 살아가는 이들에게도 여전히 유효한 게 아닐까 싶다. 읽는 동안 시나브로 내가 그 속에 빠져들고, 신이 되어 현실 속의 문제를 풀어 본다면, 잠시 이런 상상도 정신건강에 좋지 않은가,

또한, 창조의 서사는 여전히 모든 이에게 궁금증을 자아내게 하는 주제다. 분석심리학자 칼 융은 시원을 원시를 말한다. 오늘날 우리에게도 집단 무의식이 유전됐다고, 집단 무의식은 ‘원형’은 기본 형태와 상징으로 조직되는데, 모든 신화가 그것들을 공유하며, 이 원형은 인류의 본질로 영원히 지속될 것이라고 내다봤다.

융의 이러한 관점은 내가 신화를 흥미롭게 여기고 오늘도 신화를 읽으며 상상에 빠지는 이유이기도 하다.

<출판사에서 받은 책을 읽고 쓴 리뷰입니다>