-

-

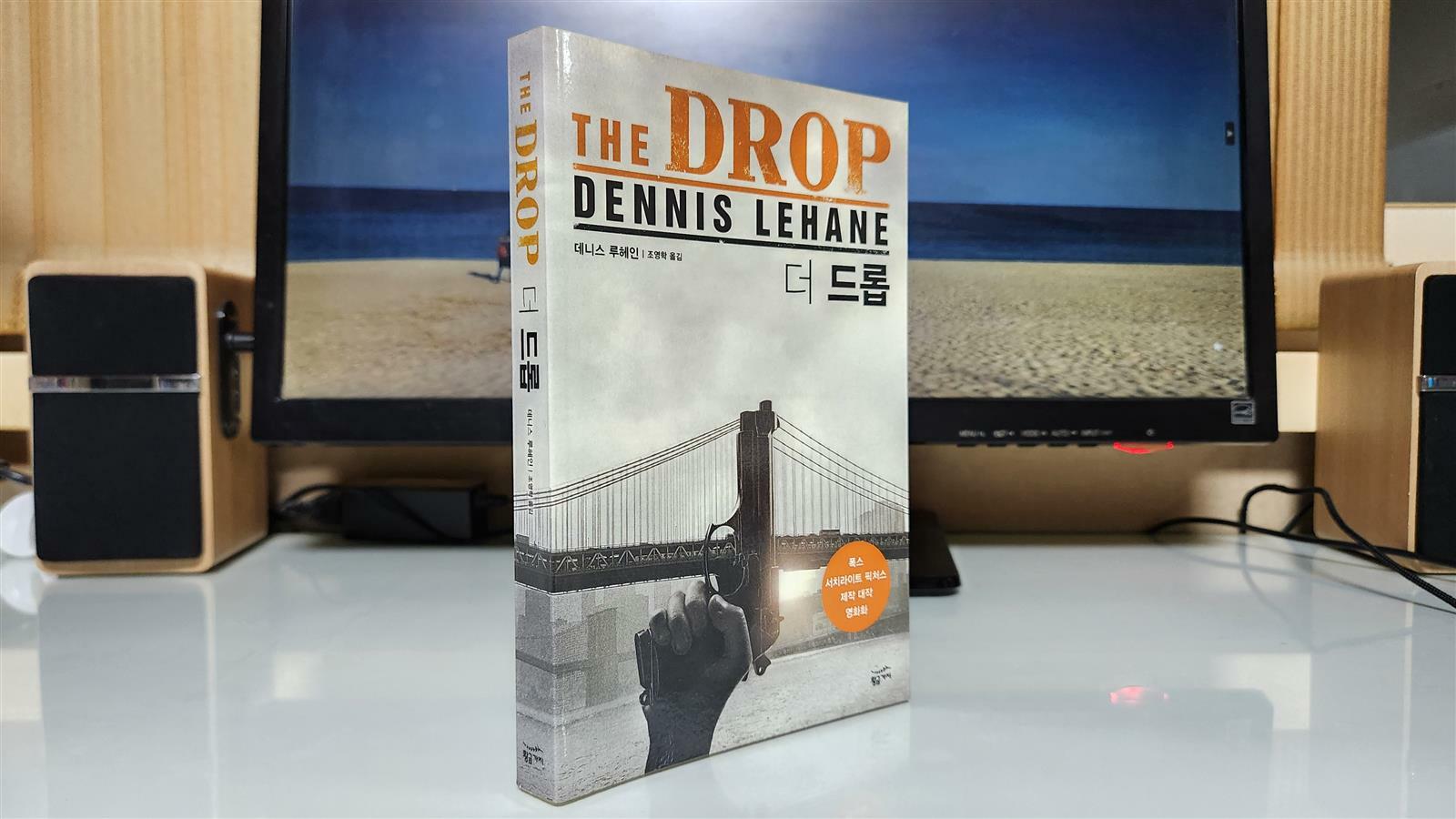

더 드롭

데니스 루헤인 지음, 조영학 옮김 / 황금가지 / 2014년 11월

평점 :

절판

190cm가 넘는 키에 110kg의 거구임에도 불구하고 지나치게 소심한데다 타인과의 소통에도 심각한 문제를 안고 있지만 그것이 타고난 인성이라기보다는 일부러 뭔가를 감추기 위한 방편처럼 보이기도 하고, 한때 위험한 삶을 산 것처럼 보이지만 지금은 그저 고독한 삶을 만끽하고 있을 뿐인 괴짜 바텐더 밥 사이노스키를 둘러싼 보스턴 뒷골목의 하드보일드 느와르입니다.

‘켄지&제나로 시리즈’에 익숙한 데니스 루헤인의 팬에게는 조금은 낯설게 읽히는 작품입니다. 무엇보다 주인공인 밥의 캐릭터는 슈퍼맨도 아니고 유쾌한 한량이나 꽃미남도 아닙니다. 오히려 무슨 이유에선지 스스로 진창에 처박혀 침묵의 삶을 살아가는 미스터리한 인물입니다. 그는 가난한 할머니에게 공짜 술을 몰래 따라주는가 하면, 경찰의 심문에는 어설프게 대응하고 바(bar)를 장악한 체첸 폭력단에게는 조용히 순종합니다. 데니스 루헤인의 주인공이라고 하기엔 어딘가 모자란 구석이 많아 보이는 캐릭터입니다.

하지만 그의 고요한 삶에 어느 날 갑자기 ‘이물질’이 끼어들면서 이야기는 급변합니다. 특히 유기견 로코와 미지의 여인 나디아는 단색뿐이던 밥의 삶에 색깔을 입히기 시작합니다. 무뚝뚝한 거구의 밥이 왜소한 강아지 로코와 낯선 여인 나디아에게 쩔쩔 매는 모습은 겉으론 무척 언밸런스해 보이지만 왠지 묘하게도 따뜻하고 밝은 미래를 예지하는 듯 보입니다. 그리고 어느 순간부터 로코와 나디아를 지켜주고 싶은 밥의 의지가 엿보이기 시작하는데, 문제는 그 의지가 그동안 감춰온 그의 비밀스런 과거와 충돌하게 된다는 점입니다.

그와 동시에 어딘가 삐딱하기 짝이 없는 탐욕스런 캐릭터들까지 연이어 등장하여 밥의 삶에 큰 파문을 일으킵니다. 밥의 사촌으로 한때 주먹깨나 휘둘렀지만 이젠 바의 바지사장일 뿐인 커즌 마브, 보스턴 뒷골목을 지배하는 체첸 폭력단, 밥과 그의 바에서 벌어진 사건을 발판삼아 경찰조직에서의 거듭된 추락을 만회하려는 토레스, 소년원과 교도소를 전전하며 악인으로 진화해왔고 사악한 의도로 밥에게 접근하는 에릭, 밥이 일하는 바에 겁 없이 들이닥친 ‘2인조 강도’ 등이 그들입니다. 이들의 오만과 탐욕은 엄청난 판돈이 걸린 슈퍼볼의 밤에 밥의 바에서 대참사를 일으키고, 그 과정에서 오랫동안 감춰져온 밥의 충격적인 비밀이 드러납니다.

막판에 이르러 밥이 풍겼던 위화감의 실체가 드러나고 그를 괴롭히던 ‘악당’들이 응징되는 순간 짜릿한 쾌감이 느껴진 것은 사실이지만, 그 쾌감의 질은 시간이 지날수록 점점 묘하게 변해갔습니다. 뭐랄까, 첫맛은 괜찮았는데 씹을수록 뒷맛이 개운치 않아지는 느낌이랄까요? 그 이유는 밥이 맞이한 엔딩이 상식과 도덕의 기준으로 볼 때 용납 가능한 일인지, 또 그의 미래가 밝고 행복하기를 기원하는 것이 옳은 일인지 확신할 수 없었기 때문입니다. 물론 느와르가 ‘착한 사람들의 이야기’와는 거리가 먼 장르이긴 하지만, 개인적으론 밥을 매력적인 주인공으로 기억하긴 어렵겠다는 생각이 들기도 했습니다. 본문 가운데 저의 이 찜찜함에 대한 데니스 루헤인의 답변으로 보이는 문장이 있어서 인용해보면,

“결국 살아남기 위해 더러운 일을 해야 한다. 게다가 그런 일들은 어느 정도 야망을 이루지 못하면 끔찍한 비극이 된다. 성공한 사람은 과거를 감출 수 있지만, 낙오자는 바로 그 과거 속에 익사하지 않기 위해 여생을 발버둥 칠 수 밖에 없다.”

이 찜찜함을 해소하고 싶어서 번역 후기를 꼼꼼하게 읽을 생각이었는데 아쉽게도 본편만 있고 작가나 역자의 후기가 없어서 결국 저만의 숙제로 남게 됐습니다. 당초 단편이었지만 영화 시나리오 작업 이후 살을 붙여 중편 분량으로 만들었다고 하는데, 그래선지 (100% 추정이지만) 데니스 루헤인이 대중성 강한 장편에서는 펼치지 못했던 ‘작가주의적 본색’을 이 작품을 통해 드러내고자 했던 게 아닌가, 라는 생각이 들었습니다. 문장, 캐릭터, 사건 모두 전형적인 오락용 블록버스터보다는 개성 강한 ‘독립영화’의 뉘앙스에 가까웠기 때문입니다.

데니스 루헤인의 팬 입장에서 ‘색다른 맛’을 느낄 수 있었던 좋은 경험이었지만, 이 작품은 아무래도 시간이 좀 흐른 뒤에 다시 한 번 찬찬히 숙독을 해야 될 것 같습니다. 스피디한 전개의 오락물을 대하듯 빠르게 읽은 탓에 압축된 듯 또는 정제된 듯한 문장과 그 행간 속에 숨은 진정한 매력들을 미처 발견하지 못하고 건너뛴 것 같은 아쉬움이 남았기 때문입니다.