-

-

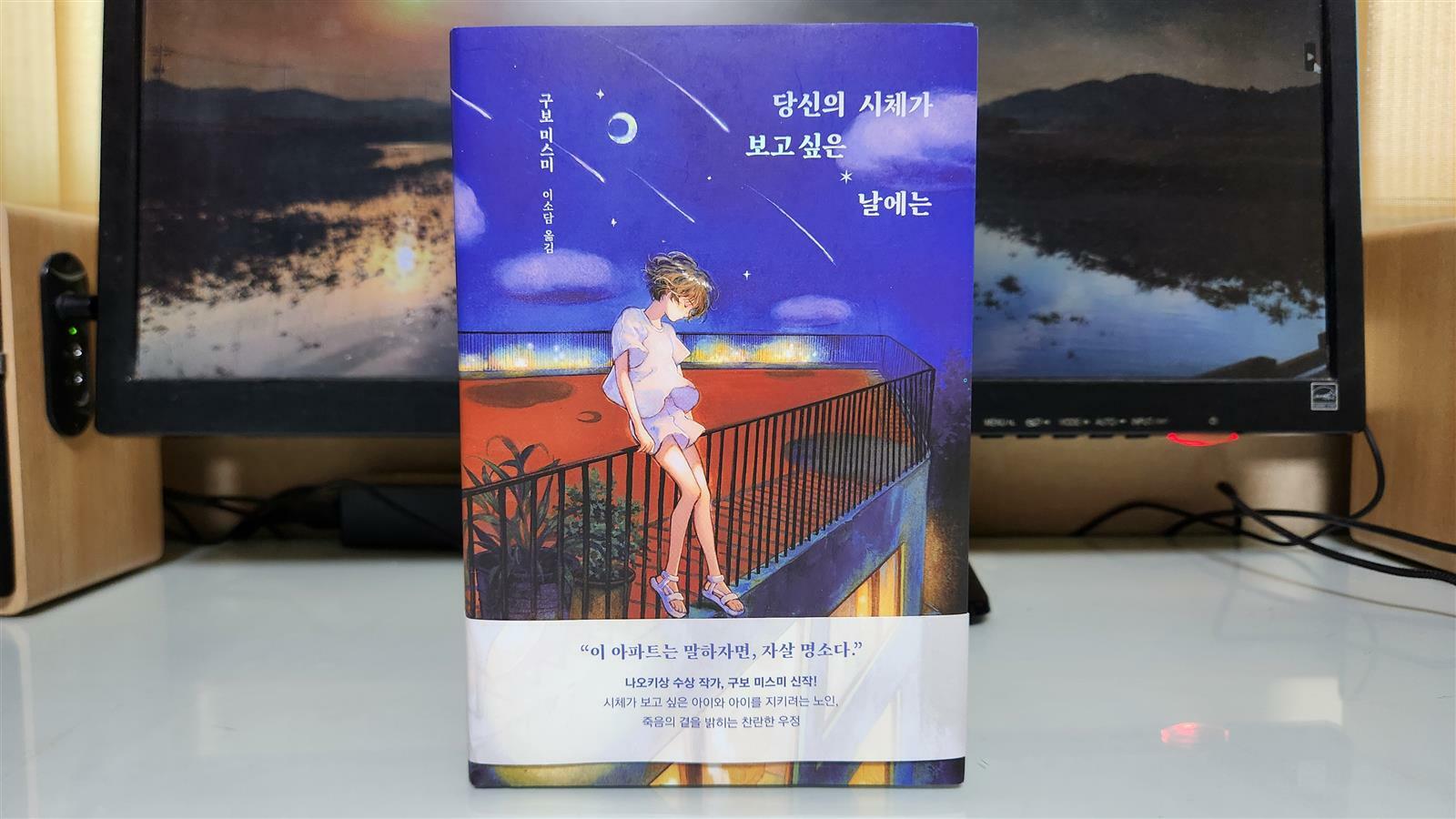

당신의 시체가 보고 싶은 날에는

구보 미스미 지음, 이소담 옮김 / 시공사 / 2025년 4월

평점 :

15살 소녀 미카게의 삶은 혹독함 그 자체입니다. 3살 때 아버지를 병으로 잃었고, 어머니는 미카게와 언니 나나미가 아직 어리던 시절 집을 나갔습니다. 천식을 앓는 미카게는 왕따를 견디지 못해 야간학교에 다니게 됐고, 나나미는 성매매로 생계를 유지합니다. 자매가 사는 낡은 아파트 단지 주민 대부분은 독거노인과 히키코모리와 극빈층입니다. 더구나 자살 명소로 불릴 정도로 흉흉한 죽음이 빈발하곤 합니다. 이처럼 밝음보다는 어둠에, 삶보다는 죽음에 가까운 일상에 갇힌 미카게의 유일한 바람은 시체를 직접 보고 싶다는 것. 두렵지만 직접 마주함으로써 죽음이란 것의 실체를 들여다보고 싶었기 때문입니다. 하지만 어느 날 ‘단지 경비원’을 자칭하는 노인 젠지로를 만나면서 미카게의 삶은 전혀 다른 방향으로 흘러가기 시작합니다.

원제(Time of Death, Date of Birth)와는 다소 거리가 먼 번역제목만 보면 호러물로 오해하기 쉽지만, 구보 미스미를 아는 독자라면 제목과 표지만 보고도 “삶과 죽음의 문제를 다룬 위로와 희망의 이야기구나.”라고 짐작할 수 있을 것입니다. 구보 미스미는 ‘한심한 나는 하늘을 보았다’ 이후 절망과 상실의 늪에 빠진 인물들이 스스로 혹은 누군가의 손길에 힘입어 조금씩 희망을 회복하는 이야기를 선보여 왔는데, 초기작들이 대체로 높은 수위와 독한 설정을 지니고 있었던 반면 최근 작품들은 일본 특유의 힐링 소설의 분위기를 품고 있습니다. 개인적으론 그녀의 초기작들을 무척 좋아해서 상대적으로 다소 부드럽고 연해진 최근작들이 아쉽게 느껴지곤 했는데, 그럼에도 불구하고 담담하면서도 묵직한 문장들로 절망과 상실을 그려내는 필력만큼은 변함이 없어서 늘 신작 소식을 기다리곤 합니다.

“그러니까 보고 싶었다. 진짜 시체는 공장에서 골라내는 딸기처럼 상하고 썩었을까.” (p53)

15살 소녀 미카게가 시체를 직접 보고 싶어 하는 건 일그러진 호기심 때문도, 왜곡된 욕망 때문도 아닙니다. 일상 자체가 삶보다 죽음에 더 가까운 미카게에게 있어 시체를 직접 목격하는 행위는 (출판사 소개글을 인용하면) “언젠가 찾아올 죽음의 실체를 확인하고 더 잘 이해하는” 것은 물론 “죽음의 공포에서 벗어나는 가장 확실한 방식이기 때문”입니다.

낡은 아파트 단지에선 독거노인의 고독사가 빈발하고, 자살 명소로 꼽힐 정도로 외지인의 투신자살도 심심찮게 벌어집니다. 또래에 비해 세상 물정에 어두운 미카게가 죽음에 대한 막연한 공포심과 함께 그것을 직접 들여다보고 싶은 ‘특이한 호기심’을 갖는 건 조금도 이상한 일이 아닙니다. 오히려 서글프고 안쓰러워 보이기도 하고, 독자로 하여금 절대 그 호기심이 충족되는 일이 없기를 바라게 만들기도 합니다. 미카게라면 시체를 보는 순간 죽음에 사로잡힐지도 모른다는 걱정이 저절로 들기 때문입니다.

이렇듯 탈출구라곤 없어 보이던 미카게의 삶을 변화시킨 건 야간학교에서 만난 무짱과 구라하시, 그리고 자칭 ‘단지 경비원’인 노인 젠지로입니다. 미카게처럼 불행한 사연을 가진 무짱과 구라하시는 미카게로선 평생 처음 갖게 된 친구들로 이들은 비슷한 상처를 지닌 탓에 서로의 결핍과 갈망을 알아보고 손을 내미는 관계로 발전합니다.

어디 사는지, 어떻게 자신의 이름을 아는지 알 수 없는 노인 젠지로에게 경계심을 품었던 미카게는 엉겁결에 그가 시키는대로 ‘단지 경비원’이 되어 아르바이트가 없는 날마다 그와 함께 아파트 곳곳을 순찰하게 됩니다. 젠지로에 따르면 ‘걱정되는 집’을 방문하고, 투신자살을 막기 위해 시설을 보수하는 게 ‘단지 경비원’의 일입니다.

온통 먹구름으로 덮여있던 미카게의 삶은 친구들과 젠지로로 인해 조금씩 빛을 얻게 되고, 죽음을 바라보는 시각 역시 스스로도 생각지 못한 방향으로 변화를 겪게 되는데, 구보 미스미는 이 과정에 소소하지만 현실감 있는 에피소드들을 가미함으로써 ‘무조건적인 위로와 희망과 힐링’이 아닌 단단하면서도 보는 이를 울컥하게 만드는 그녀 특유의 서사를 만들어냅니다. 또한 고독사, 자살, 히키코모리 등 사회에 만연한 문제에 대해서도 진지하고 현실적인 자세로 접근함으로써 묵직한 여운을 자아냅니다.

제가 좋아하는 구보 미스미 초기작의 강렬함이나 독한 설정은 찾아볼 수 없었지만, 그래도 언제나처럼 약간의 미소와 약간의 울컥함과 함께 마지막 장을 덮었습니다. 언젠가는 그녀의 초기작들을 다시 한 번 읽을 생각인데, “절망을 탁월하게 그리는 작가로 정평이 나있다”는 한 출판사의 소개글을 오랜만에 제대로 절감할 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다.