-

-

인페르노 1 ㅣ 로버트 랭던 시리즈

댄 브라운 지음, 안종설 옮김 / 문학수첩 / 2013년 7월

평점 :

댄 브라운의 신작이 단테의 <신곡>을 중심으로 펼쳐진다고 했을 때 사실 크게 당기지 않았다. 우선 단테에 대해 잘 모르기도 했고(그래서 대체 제목 인페르노는 무슨 의미인지 알 수가 없었고), 그렇기 때문에에 이전의 대중성을 띠고 있었던 <다빈치 코드>나 <천사와 악마> 같은 재미는 없을거란 생각 때문이었다. 구입을 해 두고도 독서의 우선 순위에서 계속 밀렸던 것도 그와 같은 장벽이 있었기 때문이다. 하지만 2권을 순식간에 읽은 지금, 이런 대작가 앞에서 쓸데 없는 생각을 했구나 나를 반성케 만들었다.

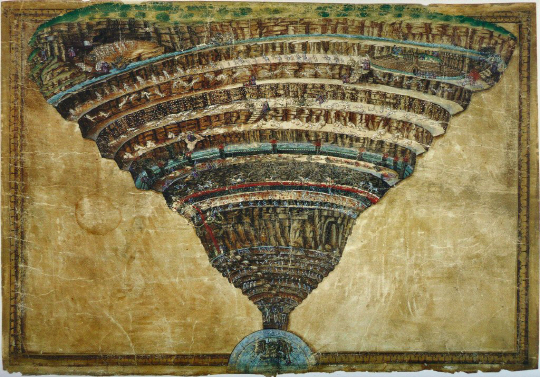

인페르노. 단테 <신곡> 중 1편에 해당하는 지옥편을 뜻하는 말이다. <신곡>은 지옥, 연옥을 지나 천국을 향하는 여정을 그리고 있는데, 이번 <인페르노>에서 댄 브라운이 주목한 것이 '지옥'이다. 미키마우스 시계를 사랑하는 우리의 주인공 랭던은 병원에서 눈을 뜨며 이야기를 시작한다. 머리에 통증을 느끼며 깨어난 랭던은 자신이 어떻게 해서 머리를 다쳤고 병원에 왔는지, 왜 미국이 아닌 피렌체에 있는지 하룻동안의 기억을 상실한채 깨어난다. 그리고 그 의문을 채 해결하기도 전에 자신을 죽이려하는 이들을 피해 시에나라는 여성의 도움을 받아 병원을 탈출한다. 자신의 옷에서 자기도 기억하지 못하는 실린더 하나를 발견하고, 그 안에 담겨 있는 것이 보티첼리의 <지옥의 지도>임을 알게 된다.

이 <지옥의 지도>는 <인페르노> 전체의 이야기를 끌고가는 핵심 키가 되는데, 이 그림은 단테 <신곡>의 지옥편을 가장 잘 시각화했다고고 평가받는 그림이다. 그런데 그 그림 안에 알 수 없는 암호가 새겨져 있었다. 원본에는 없는 글자들, 무언가 알아봐주기를 바라며 시그널을 보내고 있는 글자들. 이 암호를 풀어나가며 또 한번 랭던의 숨막히는 활약상이 펼쳐진다.

이번 책에서도 댄 브라운 특유의 예술과 인문학을 아우르는 추리스릴러적 느낌이 유감없이 발휘된다. 마치 피렌체를 전문 가이드와 여행하듯(어쩌면 그보다 더 많은 것을 알려주는 VIP투어를 하고 있는듯) 곳곳에 숨겨져 있는 예술품과 역사적 사실들이 생생하게 되살아나고, <신곡>의 시구를 암호 삼아 누군가가 숨겨둔 비밀을 찾아 피렌체 궁전, 베네치아의 성당, 이스탄불의 궁전까지 찾아간다. 쫓고 쫓기는 추격신은 읽는 이의 마음을 졸이게 하고, 반전에 반전을 거듭하는 등장인물의 관계와 정체는 끝까지 그 누구도 믿을 수 없게 만든다. 한번 잡으면 놓을 수 없다는 것도 바로 이 때문이리라.

1권은 수많은 힌트와 복선들을 쫙 깔아놓으며 사건을 펼쳐놓는다면 2권에서는 그것들을 하나둘 수습하며 이야기의 매듭을 지어나가는 편이다. 그래서 1권은 천천히 여행을 하는듯한 느낌을, 2권은 박진감 넘치는 추격신을 보는듯한 느낌이 강하게 든다.

하지만 불량식품이 더 맛있고 쫀득쫀득하듯이 이 책도 작품 자체로는 어설픈 구석이 많이 보인다. 사건의 개연성을 설명하는 부분에 있어 '사실은 그거 연극이었어'라고 단순화해 처리해버린다든가, 알고보면 첫날 모든 것이 해결 될 수 있음에도 오해 때문에 같은 편에 쫓기고 있었다든가, 1초가 아까운 시간에도 바로 답을 말해주지 않고 '그래서 이게 뭘까?'라며 끌다가 답을 말해주는 건 너무 작위적이란 느낌이 든다.

그럼에도 역사와 예술을 꿰어 한 편의 추리스릴러를 만들어냈다는 점, 인구 증가와 그에 따른 환경파괴라는 인류의 최대 과제를 '지옥'이라는 키워드와 연관해 소설의 주제로 잡았다는 점, 무엇보다 속고 있다는 걸 알면서도 재미있어 도저히 끊을 수가 없게 만든다는 점에 있어 <인페르노>에는 후한 점수를 주고 싶다. 하루빨리 영화로 만났으면 좋겠다.