카레라이스를 이틀 동안 내놓으면 사람들은 아마도 시큰둥하지만 나는 일주일 내내 카레만 먹어도 좋은 인간에 속한다. 카레 안에 많은 재료가 들어가지 않고 그저 카레만 멀겋게 끓여서 밥 위에 부어 먹어도 좋고, 그 안에 당근만 왕창 들어가도 아주 좋아해서 매일 먹을 수 있는 인간이 나다. 심지어는 카레 가루를 그냥 밥 위에 뿌려 비벼 먹어도 되고, 라면에 카레 가루를 부어서 먹기도 한다. 나는 어째서 이리도 카레를 좋아하는 것일까.

곰곰이 생각해보면 아마도 처음 카레를 먹었을 때의 그 느낌이 형상기억 합금처럼 머릿속에 단단히 박혀 있어서 그럴지도 모른다. 내 어린 시절에 옆집에 인도 사람인 아미르가 살고 있었다. 그는 종종 카레를 먹었는데 어느 날 나에게 자신이 만든 카레를 만들어 주었다. 아미르가 만든 카레는 입안과 혀 그리고 식도를 따뜻하게 자극했다. 카레와 뒤섞인 고기 같은 물컹거리는 것이 입안에서 스르르 녹았다. 감자튀김 크기만큼 잘린 물컹한 덩어리들을 씹으면 입안에 자극을 줬던 카레와 궁합을 이루어 묘한 맛을 이루었고 나는 그 맛을 알아버렸다. 몸이 부르르 떨리는 모욕감을 느끼며 다시 카레를 한 숟가락 떠서 입에 넣었다. 그 카레는 양의 뇌를 넣어서 만든 카레였다는 말은 새빨간 거짓말이고.

인스턴트 카레도 좋고, 카레로 파스타를 만들어 먹는 것도 좋아한다. 파스타를 만들을 때는 마늘을 가지고 기름에 볶아 준다. 마늘 베이스에 카레를 가지고 만들어 먹는 파스타는 뭘 어떻게 해 먹어도 맛있다.

카레라는 말이 재미있어서 좀 찾아보니 인도의 향신료 조합이었던 커리가 우리가 밥상에서 먹는 카레라이스가 되기까지 250년 이상의 시간이 존재한다는 것을 알았다. 250년 동안 카레에 관여한 국가가 인도, 영국, 프랑스, 일본에 이르기까지 한다는 것도 알게 되었다. 그러니까 음식이라는 문화가 바다를 건너서 현지화가 되고 대중화가 되는 과정은 음식의 수용과 이런저런 문제에 닿게 된다. 카레의 수용과 대중화는 이 차이를 잘 보여주는 예다.

인도를 식민지로 가지고 있던 영국이 영국식 스튜로 만들어 먹던 것이 영국과 인도를 오가던 선원들이 인도식 향신료 조합으로, 이 카레가 메이지유신 이후 일본으로 건너가 일본 해군이 ‘해군 카레’를 해 먹으며 일본 전국으로 명성이 자자했다. 카레 전문점이 늘고 카레라고 하는 곳이 있고, 커리 또는 카리라 부르는 곳도 있다. 카레는 어디에서 나타난 단어일까.

curry라는 용어는 영국의 C&B(크로스 앤드 밸랙웰)가 영국식 마실라를 개발하면서 제품명으로 처음 사용했다. 이 커리라는 단어는 소스를 의미하는 남인도 타밀어 카리 kari에서 따온 말이다. 영국으로 건너간 커리는 일본으로 넘어오면서 curry라 쓰고 카레라고 일본인들이 읽기 시작했다.

이름이 커리나 카리라 해서 그 전문점에서 반드시 맛과 균형을 이루지는 않는다. 카레라는 음식은 수용과 토착화의 문제이기에 오뚜기 카레라고 해서 꼴찌로 치부할 수만은 없다.

영화 ‘라스트 레시피: 기린의 혀의 기억'을 보면 마지막에 니노 카즈가 두툼한 돈가스가 들어간 샌드위치를 먹고 맛있다고 처음으로 인정을 하며 울먹거린다. 이 영화는 일본의 요리가 수용을 겪고 전쟁통에 중국의 만주를 넘보는 꽤 무시무시한 내용의 영화다. 요리를 통해 황제를 암살하는 계획을 하며 그 사이에서 요리를 지키려는 왕실의 요리사와 그 뜻을 무참히 짓밟으려는 관료가 나온다.

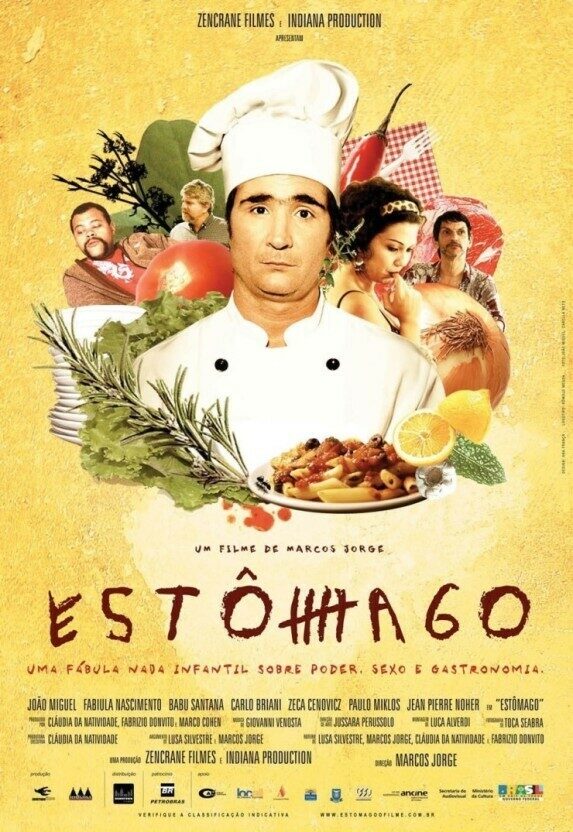

또 브라질 영화 ‘에스토 마고’를 보면 음식으로 권력을 손에 넣고 신분을 바꾸는 모습을 브라질의 음식으로 유쾌하게 통찰했다. 에스토마고의 음식을 보면, 세상에서 음식이 가장 섹시하고, 가장 퇴폐적이며, 가장 아름답고, 가장 추하기에 절대 떨어질 수 없는 생명과도 같은 것이다. 역시 수용과 음모와 수탈 그 모든 것 안에 지켜낸 음식이 있었다.