-

-

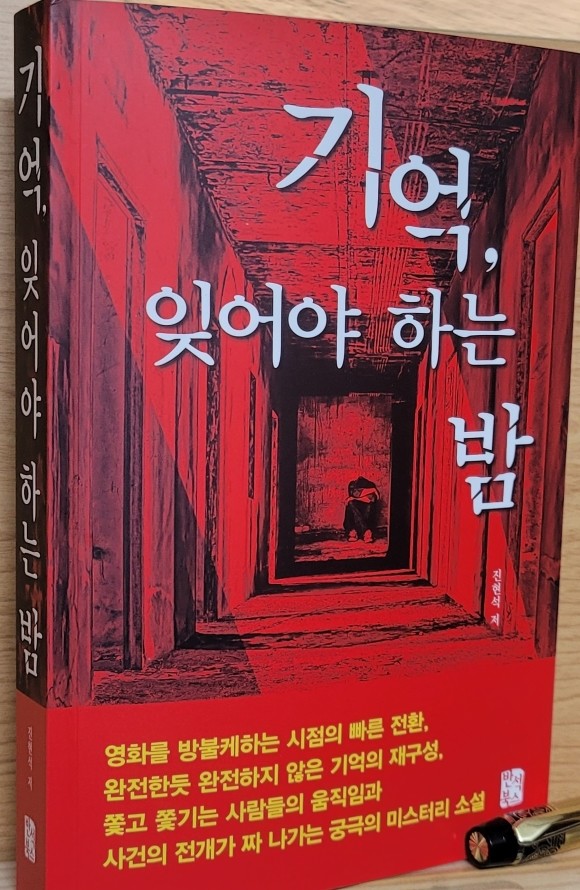

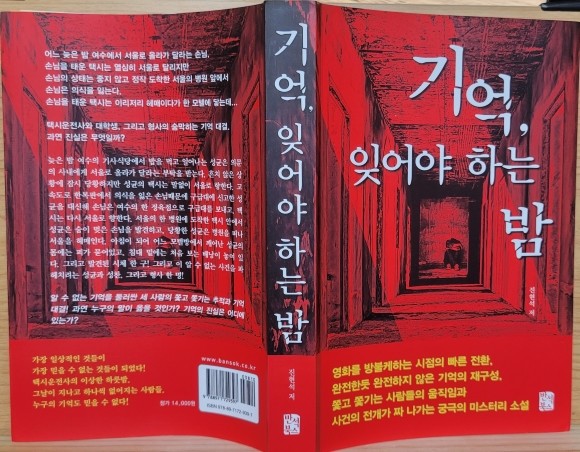

기억, 잊어야 하는 밤

진현석 지음 / 반석출판사 / 2021년 7월

평점 :

이 소설은 음산한 분위기의 사이코패스의 뉘앙스도 풍기고, 단순 스릴러로도 읽힌다. 또 독자에 따라서는 한 편의 영화를 보는 느낌이라는 말도 할 것 같다. 소설의 전개가 빠르고, 시점이 급하게 왔다갔다 하는 게 독자들의 주의도 요구된다. 아무 생각 없이 따라 읽다가 "어, 내가 잘못 읽고 있나?" 할 정도로 시점이 차례 없이 바뀐다. 외국의 범죄 추리소설처럼 스케일이 크지도 않다. 심리 스릴러에 가깝다. 독자로서는 장르 분류를 정확하게 말하기가 어렵다. 이렇게도 읽히고 저렇게도 읽히기 때문이다.

이 소설 『기억, 잊어야 하는 밤』은 사건이 하룻밤 사이에 일어나고 장소가 수시로 변하는 바람에 독자들의 느낌에는 사건 전개가 빨라 가독성이 좋다고 느끼는 것 같다. 그러나 독자의 의견은 좀 다르다. 영화 시나리오처럼 신 넘버(scene number) 식으로 '# take 1, 2, 3'이라는 소단원으로 이루어져 있다. 독자로서는 영화 보듯이 상상하면서 읽기에 좋다. 그렇다고 높은 가독성이 시나리오처럼 쓰인 데서 오는 것은 아니다. 이야기 전개가 대부분 대화체이기 때문이다. 시점과 장소가 쉴새없이 오가는 데다 대화체로 이야기가 전개되다 보니 자칫 딴 생각을 하거나 한눈을 팔면 이야기의 흐름을 건너 뛸 수 있다. 지문으로 풀어 설명체로 배경을 설명하거나 인물의 동작을 설명하지 않고 대화 속에 거의 대부분 드러나게 구성돼 있다. 독자는 당연히 쉽게 읽힌다. 문장을 하나 하나 머릿속에 그리며 읽을 필요가 없다. 가독성이 좋은 이유다.

이 소설은 아주 평범하게 시작한다. 늦은 밤 여수의 기사식당에서 밥을 먹고 일어나는 성균은 의문의 사내에게 서울로 올라가 달라는 부탁을 받는다. 흔치 않은 상황에 잠시 당황하지만 성균의 택시는 말없이 서울로 향한다. 고속도로 한복판에서 의식을 잃은 손님 때문에 구급대에 신고한 성균을 대신해 손님은 여수의 한 정육점으로 구급대를 보내고, 택시는 다시 서울로 향한다. 서울의 한 병원에 도착한 택시 안에서 성균은 숨이 멎은 손님을 발견하고, 당황한 성균은 병원을 떠나 서울을 헤맨다.

아침이 되어 어느 모텔 방에서 깨어난 성균의 몸에는 피가 묻어있고, 침대 밑에는 처음 보는 배낭이 놓여 있다. 그리고 발견된 시체 한 구. 그리고 이 알 수 없는 사건을 파헤치려는 성균과 성찬, 그리고 형사 한 명. 알 수 없는 기억을 둘러싼 세 사람의 쫓고 쫓기는 추적과 기억 대결. 과연 누구의 말이 옳을 것인가? 기억의 진실은 어디에 있는가? 위 문장을 읽고 어느 독자가 가독성이 높다고 할 것인가? 설명문으로 사건 전개를 이어가면 이렇듯 하나하나 정확하게 읽어야 하기 때문에 훨씬 더디 읽힌다. 내용 일부를 다시 이 소설처럼 재구성해본다. 대화체로 바꿔 쓰면 소설처럼 된다.

# take 1

여수에서 택시 기사를 하던 나는 서울까지 가고자 하는 장거리 손님을 만난다.

어딘가 불편해 보이는 손님은 큰 가방을 메고 급하게 서울 평소 다니던 병원으로 가고자 한다.

손님을 태우고 가지만 어딘가 불안한 나 택시 기사.

계속 손님을 살피는데 힘없이 피를 흘리는 모습에 당황한다.

급하게 119 상황실로 전화하지만 손님은 괜찮다며 빨리 서울로 가자고 재촉한다.

자신이 다니는 병원으로 먼저 갈 것을 당부하고 119 구급대원에게는 여수 모처로 와 줄 것을 부탁한다.

# take 2

친구의 누나가 한다는 고깃집으로 향하는 나.

고기 맛보다 주인인 누나가 예쁘다는 사실에 이끌려 자꾸만 가고 싶어지는 고깃집이다.

그 앞에서 아들을 잃어버렸다며 한 아주머니가 울먹거리며 주는 전단지.

그리고 뒤이어 들리는 굉음. 쓰러져 있는 아주머니와 찌그러져 있는 택시 한 대.

사라진 택시 기사.

# take 3

손님이 피 흘리며 쓰러져 있다는 택시 기사의 전화에 상황실에서 경찰로 전해진 정보.

여수 한 정육점이라며 위치를 알려 왔지만 그곳에는 아무것도 없었다.

어딘가 수상한 느낌의 촉이 오지만 딱히 무엇이 이상한 것인지 알 수 없다.

나는 우선 그곳을 지켜보기로 한다. 형사로서의 촉이 온다. 무언가 있다.

독자의 시나리오 구성 능력이 없어 어찌보면 소설을 더 어렵게 재구성한 느낌이다. 편의상 '나'라고 표기했지만 시점이 각각 다르다. #1은 택시 기사, #2는 대학생, #3은 형사의 시점이다. 평소 잘 해보지 않은 작업이라서 오히려 더 어렵게 했다면 저자에게 용서를 구한다.

줄거리는 대략 이렇다. 이상한 손님을 태우고 여수에서 서울로 향했던 택시 기사와 택시 기사의 신고로 출동해 여수의 OO 사거리 XX정육점으로 출동한 임형사, 그리고 새벽에 친구의 누나가 운영하는 고깃집에서 술을 마신 뒤 집으로 귀가하다가 번호판 앞에 '여수'라고 표시된 손님은 누워 있다. 차는 계속 왔다갔다 하고 있는 상황을 이상하게 보았던 기계공학과 대학생. 이렇게 세 명이 교차되면서 각각의 시점으로 이야기를 끌어간다. 택시 기사는 take 1, 임형사가 take 2, 학생 성찬이 take 3 식이다. 시제 역시 현재와 과거를 오간다. 택시 기사는 새벽에 간신히 구석지고 허름한 모텔을 찾아 방에 들어와서는 바닥에 쓰러져서 잠이 들어버린다. 그러나 아침에 깨어나 보니 새벽까지의 기억이 가물가물하고 택시 운전복에는 피가 잔뜩 묻어 말라 있다. 못 보던 배낭이 침대 밑에 놓여 있었는데 그 속에는 헉! XX정육점으로 출동한 임 형사는 골목길 안쪽에 악취가 나는 썩은 고깃덩어리가 잔뜩 들어 있는 큰 기름통을 발견하고 감식반을 부른다. 그러나 감식반이 출동하자 그 기름통은 감쪽같이 사라진 상태. 기계공학과 학생 성찬은 다음날 아침에 갑자기 형사가 찾아와 자신이 새벽에 목겨한 그 문제의 택시 때문이라며 이것저것 묻는다.

이야기의 진행이 아주 빠르다. 계속해서 take 1, 2, 3으로 화자의 시점이 바뀌면서 펼쳐지는 이야기는 점점 더 미궁 속으로 빠져든다. 다들 평범해 보이는 사람들인데 파고 들어가보니 이런 엄청난 일들이 벌어진 상태에 연관이 돼 있다. 과연 누구의 말이 맞고 누구의 기억을 믿어야 할지 난감하다 못해 혼란스럽다. 사건의 결말이나 소설의 마지막을 여기서 말할 수는 없지만 눈치 빠른 독자는 어느 정도 눈치 챌 것 같다. 저자가 이미 복선을 깔아놓았으니...

저자 : 진현석

1983년 생으로 서울 출신이며 일본에서 살고 있습니다. 2016년 일본으로 건너와 현재는 한국어 강사 및 무역중개업을 하며 작품 활동을 하고 있습니다. 타국에서 많은 생각들을 하게 되었고 자신을 많이 돌아볼 수 있는 정말 귀중한 시간을 가졌습니다. 저자는 책, 영화, 드라마를 즐겨보는 지극히 평범한 취미를 가진 너무나 평범한 사람입니다. 어린 시절부터 시를 쓰는 것을 좋아했으며 언제부터인가 생각만 하고 있던 소설을 집필하는 것이 삶의 여러 의미 중 큰 부분을 차지한다는 것을 느꼈습니다. 그 후 시간이 흘러 현재 타국에서의 쓸쓸함을 시간이 날 때마다 글로 조금씩 적어보았고 여러 가지 생각들이 합쳐져 이렇게 소설을 쓰게 되었습니다. 저자는 거창하지도, 많은 타이틀이 있지도 않고, 지극히 평범한, 아니 그보다 조금 더 많이 평범한 사람입니다. 그저 생각하는 것이 좋고 상상하거나 꿈을 꾸는 것이 흥미로울 뿐입니다. 글 쓰는 사람으로서 상상과 생각을 독자 분들과 나누고 싶습니다.

<출판사로부터 도서를 제공받아 작성된 리뷰입니다.>