화려한 색들이 난무하는 시대에도 굳이 흑백사진을 고집하는 작가들이 있다.

오래전 여물기 전 나의 모습은 모두 흑백에 담겨있는데 뭐랄까 잔잔한 슬픔이 고인것도 같고

찬란하지 않아서 오히려 더 깊게 느껴지는 그런 아름다움이 있다.

제목으로만 보면 그동안 고였던 슬픔들이 어느 한 날 드디어 둑이 터지듯이 오열하는 그런 밤의

이야기가 아닐까 싶었는데 흑백이 주는 일러스트의 아름다움과 진심이 고인 인생이야기여서

놀라웠다.

'실컷 울어도 되는 밤'이란 뜻은 내가 이 책과 마주했을 때 그동안 감춰두었던 슬픔까지도 온전히

쏟아낼 정도로 진실해질 수 있다는 것이 아닐까.

전세계 팔로워만 해도 60만이 넘는다는 일러스트레이트 헨 킴의 그림을 만난 것만 해도 큰 행운이었다.

간결하지만 절대 간단하지 않은 것들을 수두룩하게 품은 그의 일러스트들은 내 눈길을 오랫동안 붙들어둔다.

단순히 그림만 잘 그린다고 이런 작품이 나올 수는 없다. 사랑이란게 참 행복한 사건만은 아니라는 것을 겪어본 사람들은 알겠지만 서로 사랑하는 남녀가 가시투성이의 선인장을 껴안고 있는 이 그림에서 '완전'한 결합은 불가능하다는 메시지가 읽힌다. '너와 가까워질수록 더 힘들어'.

사랑할 수록 더 고독해지고 갈망때문에 힘들었던 경험이 왜 없었을까. 그대를 사랑하면 할수록 이렇게 외롭다..고 누군가는 말했었다.

거울을 들여다보는 일이 언제부터인가 즐겁지 않아지는 시절이 온다. 세월의 덕지가 묻어있는 얼굴도 그렇고 아무리 좋은 화장품으로도 지워지지 않는 그림자가 더 짙어지기 때문에 늙어간다는 것은 참 서글프다.

그럼에도 불구하고....내가 날 먼저 사랑하지 않으면 누가 날 사랑해주랴.

내 집 개도 구박하면 밖에 나가서도 따돌림을 당한다는데 주름투성이에 못난 나일지라도 좀 아껴주자. 나라도.

일러스트에 나온 저 여인의 몸매정도라면 내가 날 업고 다닐 정도로 마구 사랑해줄텐데...쯥.

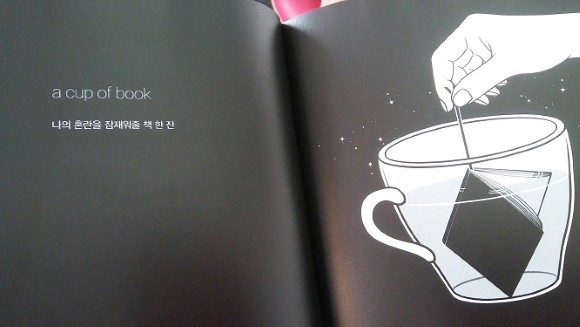

책을 사랑하는 독자들은 이 컷 하나로 환호하지 않았을까. 얼핏 찻잔속에 차의 티백을 넣은 건가 싶었는데 책이라니...참 천재가 아닌가

싶다. 이 작가.

사실 장문의 소설보다 단편이 더 어렵고 시가 더 어렵다고 한다. 언어를 함축한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니라던데 단 한 줄의 문장에 그 보다 더한 세상을 담은 그림 한 컷으로 작가는 많은 이야기를 건넨다.

그래서 쉽게 책장을 넘기기가 어렵다. 그리고 한참동안 문장을 읽어보고 마음에게 수많은 말을 건네게 된다. 너도 그랬었지.

크게 네가지 주제로 구성된 이 아트에세이를 읽고 나면 정말 실컷 울고난 것 같은 후련함이 느껴질 것이다.

스스로도 알지 못했던 어둠들이 밤과 함께 저 멀리 떠나고 새로운 새벽을 맞는 것같은 개운함이 있다.

이렇게 간결하지만 깊은 헨 킴의 작품이 더 궁금하다면 한국에서도 전시회가 열리고 있으니 꼭 한번 가보시길.

가장 역량있는 젊은 작가를 선정하는 대림미술관 구슬모아당구장 프로젝트에 개인전시((7/29~10/1)가 진행중이라고 한다.