나에게 봄은 어떤 색일까? 개나리의 노란색? 아니면 진달래의 분홍색?

중학교때 국어교과서에 실렸던 '신록예찬'이 각인되었던 탓인지 막 돋아난 여린 연두색이 떠오른다.

왜 꽃이 아니고 잎파리인줄은 모르겠지만 꽃은 늘 잎사귀보다 늦어서인지도 모르겠다.

죽은 것 같은 나무에 연두색의 잎파리가 조금씩 비집고 나오면 비로소 봄이 오는 것 같은 안도감이 들곤

했다. 다른계절보다 유독 긴것만 같은 겨울이 지나고 찰나같은 봄이 그렇게 내가슴에 내려 앉는 것 같았다.

어린 시절 부모의 품을 떠나 시골 할머니집에 맡겨졌던 소녀는 같은 처지의 여경과 절친이 된다.

둘은 외로운 유년을 함께했고 여경이 사랑하는 선배의 아이를 지우는 산부인과에도 동행하는 동반자가 되었다.

여경은 귤을 겨울의 맛이라고 했고 이어 봄, 여름, 가을의 맛을 정한다. 그러고보니 계절마다 정의될 수 있는 것들이 있었다.

시골에서 자라지 못한 도시의 여자들에게 봄은 어떤 맛일지 생각해본다.

계절과 상관없이 과일들이 넘쳐나는 시대이다 보니 맛보다는 색, 혹은 냄새가 먼저 다가온다.

봄비를 머금고 생명을 틔우기 위해 꿈틀거리던 흙의 냄새라든가 집앞 공원을 눈처럼 덮었던 벗꽃의 색깔들..

그녀들은 너무 쉽게 사랑하고 너무 쉽게 몸을 열고 너무 쉽게 아이를 갖고 너무 쉽게 아이를 떼어 버리는 시대에 살고 있다.

'그게 사랑이니?'라고 묻는다면 그녀들은 당연히 그렇다고 대답할 것만 같다.

내가 그녀들만 할때도 그러했듯이 아마 내 손녀들의 시대에도 그러할지도 모를 청춘의 모습들이다.

알리지도 않고 아이를 뗀 여경이 무서워 헤어지자고 했던 선배와 평생을 같이 할 여자에게 주고 싶다면서 아기때의 머리카락과 손톱을 건넨

애인에게 이별을 통보하는 여자의 심리를 알듯하면서 모르겠다.

누구에게 속한다는 것이, 평생을 속박한다는 것으로 다가왔을까. 아니면 사랑이라고 믿었던 실체에 대한 허무때문이었을까.

그녀들의 봄은 어린시절 콩가루를 묻혀 끓여주었던 냉이된장국은 아니었다. 쓰디쓴 씀바귀의 맛은 아닐지.

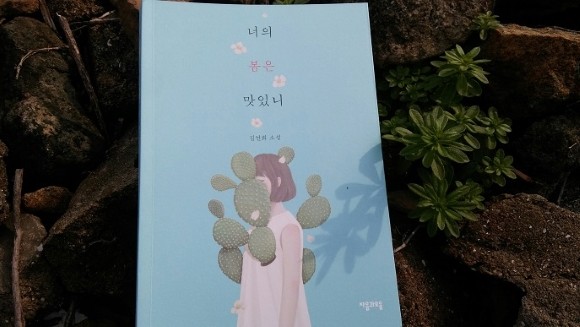

나이나 상황히 각기 다른 여덟명의 일상을 그린 단편모음집에는 내가 건너왔지만 이미 아련했던 시간들을 떠올리게 하고 너무 급작스럽게 변한

시대를 미처 따라잡지 못한 시간들이 들어 있었다.

사과만을 생산하기 위해 잎파리조차 없는 나무에 매달린 시멘트 덩어리! 그 사과에 열광하는 여자!

무능하지만 돈많은 엄마를 둔 남편과 헤어지고 남편과 세컨드가 살집의 돈까지 보내며 아이를 지키려는 여자!

세월은 흘렀지만 절대 변하지 않는 것들에 대한 무력감이 느껴진다.

사랑을 하고 아이를 갖고 아이를 낳고 아이를 위해 헌신을 강요받은 여자들의 모습, 그리고 영원히 변하지 말아야 할 것같은 모성의 의무가

버겁게 다가오기도 한다.

젊은 작가임에도 여성의 숙명과 모성의 깊이에 대해 심도깊은 글을 썼다.

그녀의 봄은 어떤 맛일지..아마도 세월이 더 지나면 명확해질테지만 분명 찬란한 그 봄을 멋지게 즐기길..조언해본다.