내가 무척이나 좋아하는 더글라스 케네디의 단편은 처음이 아닌가 싶다.

전작인 '빅 퀘스천'은 작가 자신의 자전적 에세이라고 한다면 이 연작들의 주인공의 모습에서

역시 작가의 모습들이 겹쳐진다. 누구든 자신의 단점이나 허물은 솔직하기 어렵다.

하지만 더글라스 케네디는 자신의 불행했던 결혼생활과 길었던 이혼의 과정을 통해 결혼제도나

이혼, 결국 가정이란 울타리가 때로는 사상누각처럼 허무하다는 것을 고백하고 있다.

'우리는 자기가 보고 싶은 것만 본다'-실수중에서

사실 이 보고 싶은 것만 보는 이유로 우리는 눈에 콩까풀이 씌이고 사랑을 하고 결혼을 하는 것은 아닐까.

마치 마취에 취하듯 약효가 끝나면 그제서야 현실이 보이는 과정은 거의 누구에게나 비슷할지도 모른다.

심지어 인류에게 사랑은 유효기간 3년이라는 진단도 나오지 않았던가.

'변하지 않는 사랑은 없다' 물론 이 말을 비켜가는 사랑, 혹은 사람도 있을 것이다.

거의 대부분 이 말에 공감할 정도로 우리의 사랑은 유효기간이 분명히 있다.

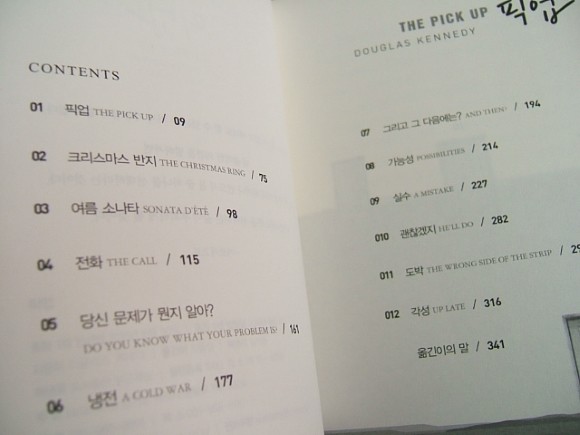

12편의 단편은 성공적인 사랑이나 인생의 이야기가 아니라 온통 실패자들의 고백서이다.

'나는 등친다 고로 존재한다'고 외치던 사기꾼이 결국 법망에서는 빠져나갔지만 피해자들이 연합하여 그를 나락에 떨어뜨리는 이야기-픽업-이나

'냉전'이나 '당신 문제가 뭔지 알아?'처럼 이제는 시들한 부부들의 결혼 실패기처럼 말이다. 하지만 그냥 남의 이야기처럼 넘길수가 없다.

그들의 이야기들이 전혀 낯설지 않기 때문이다.

국적도 시대도 불문하고 부부들의 이야기는 진부한 스토리들이 분명이 있다는 소리다.

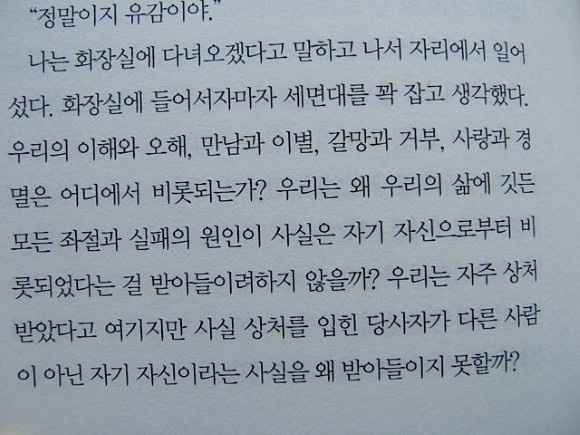

'우리는 왜 우리의 삶에 깃든 모든 좌절과 실패의 원인이 사실은 자기 자신으로부터 비롯되었다는걸 받아들이려하지 않을까? 우리는 자주 상처

받았다고 여기지만 사실 상처를 입힌 당사자가 다른 사람이 아닌 자기 자신이라는 사실을 왜 받아들이지 못할까?'-본문중에서

결국 이 단편들을 통해 작가가 전하고자 한 메시지는 이 부분일 것이다. 남의 탓이 아닌 바로 내탓이 불행의 원인임을 깨달으라는

메시지.

지금 불행하다고 느껴지는 사람들에게 이 이야기를 들려주고 싶다. 혹시 내가 가해자는 아닌지.

빠른 속도감이 느껴지는 단편을 통해 또 다시 작가 내면의 이야기를 본 것 같은 작품이다.

결국 작가도 나도 어쩔 수 없는 실수투성이의 인간일 뿐이라는 얘기에 더욱 그가 가까워지는 소설이었다.