-

-

최준영의 책고집

최준영 지음 / 답(도서출판) / 2015년 6월

평점 :

품절

왕방울만한 커다란 눈을 갖고 있어 '왕눈이'라는 별명을 가진 나인지라 무섬증이 있는 편이다.

덩치는 산만하지만 물도 무서워하고 조그만 모기는 더 무서워한다. 하지만 사람들은 거의 무서워하지

않는 내가 딱 무서워하는 사람이 있다. 바로 책 많이 읽은 사람!

돈이 많고 명예가 드높은 사람들중에 존경할만한 사람이 있다면 무섭기까지야 하겠냐만 책 많이 읽고

빵빵한 지식이나 지혜 더불어 넉넉한 품성까지 갖고 있다면 오금을 펼수가 없다.

그래서인지 글잘쓰는 작가중에도 책을 많이 읽어 티가 팍팍나는 작가라면 나는 나이고하를 막론하고

고개가 숙여진다.

몇 년전인가 노숙자들을 위해 인문학교실을 여는 분이 있다고 들었고 책을 냈다는 소식도 들은 것같았다.

바로 이 책이 그분이 쓴 책인데 제목처럼 이 책에는 그가 읽었던 수많은 책들이 등장한다.

물론 나는 300여편의 책중에 겨우 열권이나 읽었을까 싶다. 나도 제법 좀 읽는다고 하는 사람인데도 말이다.

거기에다 깊이가 다르다. 스토리나 흥미위주의 책들을 좋아하는 나는 인문학을 강의하는 인문학자의 책읽기 깊이에 당할 재주가 없다.

사실 방안서생처럼 책만 고집하고 읽고 사회에 환원하지 않는다면 말짱 도루묵이다. 자기만 행복한 일이니까.

하지만 저자처럼 적극적으로 거리의 사람들에게 자신의 지식을 나누고 행복, 희망을 전파하는 일은 쉬운일이 아니다.

심지어 노숙자들의 잡지 '빅이슈'의 창간을 돕다가 가산까지 탕진했다니 노숙자를 돕다가 노숙자가 될뻔한 사람이다.

책읽기란 그저 버릇처럼 길들여진 일이라는 말에 공감한다. 난독주의자처럼 활자체를 읽어내는 일이 어려운 사람을 제외하고는 책읽기는 누구에게나 어려운 일이 아님에도 불구하고 특히 요즘같은 SNS시대에는 더욱 어려운 일이 되어가고 있다. e-book이 나오긴 했지만 난 여전히 말간 피부를 자랑하는 종이책을 사랑한다.

'글자와 글자사이, 행과 행 사이는 오롯이 독자에게 주어진 상상의 공간이다.'

참 적절한 표현이다. 이 시간만큼은 누구의 간섭도 없이 상상의 세계에서 수많은 것들과 만나고 대화하고 꿈꿀수 있다. 저자의 말처럼 이점이 바로 독서의 즐거움이다.

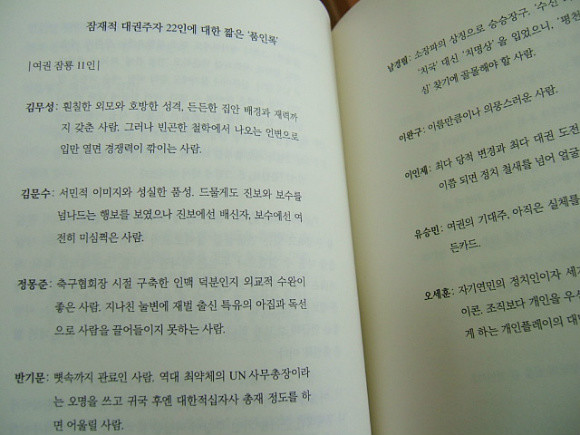

이중텐의 '품인록'을 얘기하다가 저자 나름대로의 품인록을 보고 박장대소를 하고 말았다.

여권과 야권에서 차기 대권주자로 거론되는 인물들에 대한 평을 썼는데 과연 책고집다운 제대로 된 평이었다.

당사자들이 보면 화를 낼지 들킨것 같아 부끄러워할지 몹시 궁금해진다. 자세히 읽어보시면 웃지 않을 수 없을 것이다.

확실히 인문학자의 눈은 깊다. 설사 이런 점들을 막연히 느끼고 있다해도 이렇게 적나라하게 핵심을 찌르듯 표현하기 쉽지 않다. 저자는 말한다. 잘 쓰려면 잘 읽어라!

내가 많이 좋아하는 김훈작가의 작품을 만나니 가뭄에 단비처럼 반갑다. 김훈역시 고집스런 작가이다.

책뿐만 아니라 세상에 대하여 정의에 대하여...그리고 문학에 대하여...

외국작가들과 작품들에 점령당한 지경에서도 벼락같은 축복처럼 나타난 김훈의 '칼의 노래'

그랬다. 마치 바람앞에 등불처럼 위태롭던 국운을 되살려낸 이순신처럼 김훈은 펜을 들고 침몰해가는 문학이란 배앞에서 진격을 외친격이다. 정약용에 대한 애정이 각별하여 앞으로도 그에 대한 작품이 나올 것으로 안다.

특히 김훈의 문체는 정말 아름답다. 남성적인 힘속에서 고요한 바람같은 그리고 우물같은 시원함이 있다.

책고집인 저자가 나처럼 김훈작가를 이해한다니 더욱 반가운 마음이다.

작가 김운경의 '유나의 거리'를 바라보는 저자의 시선에서 소외된 사람들에게보내는 따뜻함이 느껴진다.

나역시 이 작품을 드라마로 아주 감동적으로 만났던 관객인지라 그의 예찬이 마음에 콕 박힌다.

이 드라마의 주인공들은 하나같이 마이너리그의 주인공들이다. 깡패에 소매치기에 꽃뱀까지..하지만

그들에게도 인생이 있고 살아가야 할 이유가 있다. 그런 그들의 삶을 지긋이 바라보는 건 김운경작가뿐이

아니었나보다. 책고집씨도 '거리의 인문학자'라는 별호가 붙을 걸 보면 말이다.

'다시 읽는 우리문학, '내 맘대로 단편 베스트 10'에 꼽힌 작품들은 참 영광스러울 것이다.

책고집씨가 고른 작품이니. 그중에 겨우 두편정도를 읽은 것같다. 그가 꼽은 신경숙에 '세상끝의 신발'을

보자니 마음이 좀 복잡해진다. 신경숙의 소설집 '모르는 여인들'에 들어있는 소설이라는데 '신발 이야기를 해야겠다'로 시작되는 소설은 인용된 단 몇줄의 대목에서도 그녀의 문체가 빛난다.

'나는 누군가와 친해지고 싶어지면 그 사람 신발에 발을 몰래 넣어보고 싶다.'

저자는 누군가의 신발에 발을 넣어본다는 것은 상대를 이해하기 위한 작은 소망이 아닐까라고 썼다.

신경숙 참 난 작가인 것은 맞다. 어찌 이런 발상을 할 수 있단 말인가. 난 누군가의 체취로 슬쩍 냄새가 나는 신발에 발을 넣어보겠다는 생각같은 것은 해본적도 없고 또 이런 마음으로 글을 쓴다는 것은 더욱 상상한 적이 없다.

요즘 표절로 문학계가 심상치 않다. 그래도 그녀의 탁월한 재주만큼은 의심하지 않고 싶다.

다독의 작가로도 소문난 그녀의 말처럼 문학에서 넘어졌으니 문학으로 일어나기를 기원한다.

책고집씨의 서재을 다녀오고보니 내 허접한 서재가 부끄럽다. 아무리 읽어도 그를 뒤쫓긴 글른 것같으니 말이다.

이렇게라도 그의 서재를 훔쳐오니 다소 안심이 되긴한다. 나누어주느라 비워졌을 그의 곳간에 부든 사랑이든 가득했으면 좋겠다.