-

-

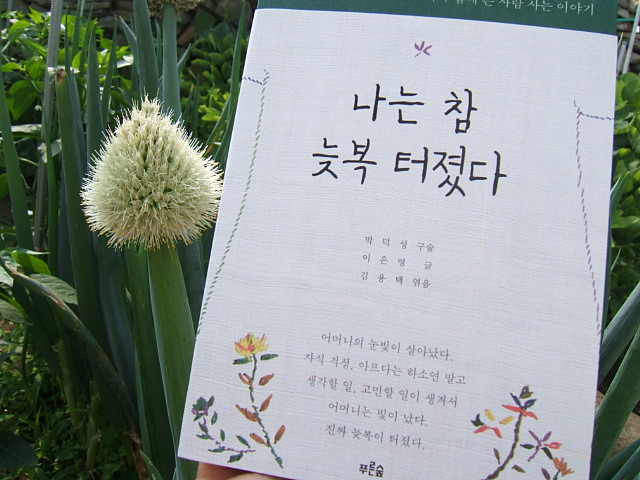

나는 참 늦복 터졌다 - 아들과 어머니, 그리고 며느리가 함께 쓴 사람 사는 이야기

이은영 지음, 김용택 엮음, 박덕성 구술 / 푸른숲 / 2014년 4월

평점 :

품절

몇 년전, 섬진강변 시인의 집을 방문한 적이 있었다. 기와를 얹은 울안에서 강변을 바라보면 잘생긴 느티나무가

턱허니 버티고 서 있고 시인이 정년을 맞은 교정에는 벚꽃이 별처럼 찬란했던 봄이었다.

강변을 걸으면서 젊은 시절 학교를 오가다 마주치는 여인네 얘기도 해주고 물결을 보는 추녀란 뜻을 지닌 '관란헌'

현판이 걸린 시인의 서재앞에서 사진도 찍었다.

시인에게는 아주 아름다운 아내가 있는데 과일이며 차를 준비하는 모습이 퍽이나 인상깊었었다.

서른 일곱의 늦어도 아주 늦어버린 노총각이 어찌 스물 네살의 꽃같은 각시를 얻었을까.

강변의 자갈돌마냥 작고 동글동글한 노총각을 먼저 좋아해버렸다는 처녀는 그 때만 해도 깊은 산골같았던 진메마을로

보따리를 싸들고 쳐들어왔단다. 참 대단한 사랑이다....라고 생각했다.

순전히 자기 입장에서 쓴 글이라 전주 병원에 입원해 있는 시어머니가 훨씬 불리할 것이란 말로 시작된 고부일기는

지루한 병원생활을 이기기위해 바느질감을 내밀고 글쓰기를 독려했던 며느리의 고운 마음에서 비롯된 셈이다.

귀한 집 딸로 자라 샘에서 물을 긷고 불을 때서 밥을 짓는 깡촌으로 시집이란 걸 왔으니 사랑에 눈 멀어 쳐들어온

새색시의 시집살이가 오죽했을 것인가.

일을 보면 잠시도 쉬지 않는 시모의 부지런함도 부담이었을 것이고 무뚝뚝한 시모의 눈빛도 서러웠던 시절이었을 것이다.

그런 며느리 이은영이 구순을 바라보는 시어머니의 병수발을 하면서 어머니의 고단했던 시간과 만나게 된다.

가난한 집에 시집와 아이 여섯을 낳고 젊은 시절 남편을 먼저 하늘도 떠나보내고 손마디가 굵어지도록 아이를 키워낸

시어머니에게 큰 아들 용택은 지줏대였다.

마흔이 가까운 노총각이 되었던 건 홀로 자식을 키우던 어머니를 도와 동생 뒷바라지에 여념이 없었기 때문이었을 것이다.

나이 어린 처녀가 집에 드나드니 은근히 욕심은 나는데 며느리 삼자면 도둑년소리를 들을까봐 숨을 죽이다가 아들이

'은영이 아기 가졌댜'라는 소리에 들고있던 부지깽이를 집어 던지고는 폴짝 폴짝 뛰면서 '용택아 인제 됐다. 인제 나는 살았다'라고

말씀 하시는 장면에 웃음이 절로 나온다. 총각귀신 면하게 해준 며느리가 어찌 고맙지 않았을까.

하지만 모진 시집살이 한 시어머니가 모진 시집살이 시킨다더니 눈치가 보여 밥도 제대로 얻어먹지 못했다는 시어머니 역시

은근 며느리를 힘들게 한 모양이다. 시집살이가 하도 서러워 사람눈이 없는 굴뚝 밑에 앉아 많이 울었다지 않은가.

그런 시어머니가 미울 법도 하건만 이제 기운 떨어진 시어머니를 보는 며느리의 눈이 애틋하기만 하다.

바느질을 좋아했다는 시모를 위해 천조각을 사모으고 귀찮다고 마다하는 어머니를 설득해 글공부를 함께하는 모습이

정겹게 다가온다.

서투르지만 또박또박한 어머니의 글에서 시인 김용택의 재능이 누구에서 비롯되었는지를 알게 된다.

언제가 시인도 그런 얘기를 한 적이 있다. 자신의 시는 어머니에게서 시작되었다고..

자식들 키우느라 늙어버린 어머니는 큰 며느리의 격려로 지단했던 자신의 지난 시간과 마주하고 자서전을 쓴다.

부지런하고 당찼던 처녀의 모습에서 구순을 바라보는 지금까지 어찌 이 한 권의 책으로 다 말할수 있으랴.

하지만 아들과 며느리의 보살핌을 받으며 글쓰고 바느질하는 어머니는 '나는 참 늦복 터졌다'며 그간의 마음을 전한다.

자식 걱정, 아프다는 하소연 대신 생각할 일, 글쓸일들이 생겨 어머니는 빛이 난다.

참말로 진메마을 박덕성씨는 늦복이 터졌다.