-

-

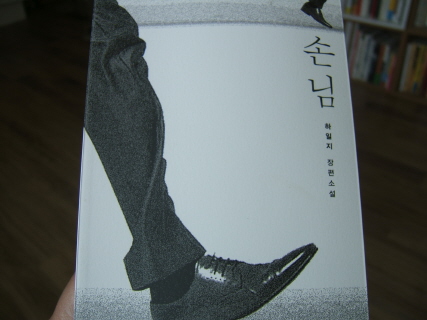

손님

하일지 지음 / 민음사 / 2012년 9월

평점 :

반전이 예견되는 소설치고는 치밀하다고는 할 수 없다.

하원이라는 촌에 어느 날 손님이 찾아온다.

하원여고 무용반들이 서울에 무용대회에 출전갔다가 만난 '슈'라는 남자였다.

의외의 방문에 무용반 학생들과 여상을 채 졸업하지도 못했지만 어찌 어찌 하원여고에서

무용을 가르치고 있던 허순은 반갑게 그를 맞이한다.

손님은 한 병에 백만원정도 할거라는 발렌타인 30년산을 선물로 들고 온다.

미국인이지만 동양인의 얼굴을 한 손님 '슈'의 방문은 한창 호기심많은 소녀들과 찌든 삶을

살던 하원 사람들에게 '봉'같은 존재가 된다.

손님을 대접하겠다고 우르르 개고기 집으로 나선 일행은 개걸지게 개고기를 먹고 특히 폐병을

앓으면서 뼈골이 상접한 허순의 동생 허도에게는 입안에서 살살 녹는 천상의 맛이었다.

형인 허표와 누나인 허순, 막내인 허도를 낳은 어머니는 재혼하여 삼남매를 낳았었고 몇년 전세상을 떠났다.

고추농사늘 짓는 허표내외와 이혼후 건달 석태와 살고 있는 허순, 폐병에 걸려 고욤나무밑에

살고 있는 지렁이를 먹고 살아가는 허도는 목구멍이 포도청이라 정스럽게 우애를 나누며 사는 남매들은 아니었다.

우연히 참가하게 된 무용대회에서 만나 무용단의 팬이 된 손님 '슈'는 통역을 하는 채령을 통해 자신이

한국에서 태어나 버려진 후 미국으로 입양된 사연과 몇 년전 생부모의 소식을 알았다고 했다.

아버지는 일찍 세상을 떴고 어머니는 재혼하여 아이들을 낳았고 얼마전 죽었다고 한다.

감수성이 예민한 소녀들은 눈시울을 붉히기도 하고 돈많은 슈에게 아양을 떨면서 성적인 호기심을 드러낸다.

모든 것을 아는 것도 같도 모르는 것도 같은 유쾌한 손님'슈'는 건달 석태가 바가지를 씌여도 오케이를 외치고

술과 과자를 사기위해 들어간 마트에서 허순이 냉큼 생활필수품을 사서 같이 계산해도 되겠냐고 빌붙어도

웃는 얼굴로 오케이를 외치는 호구같은 남자이다.

한 발자욱 떨어져 철부지 어린 것들의 오만방자함과 석태와 허순의 덤터기 씌우는 현장을 지켜보던

허도는 멋진 손님에게 부담을 주는 그들이 원망스럽다.

심지어 하얀 속살을 가진 유나가 손님의 멋진 유전자를 받아 아이을 낳았으면 좋겠다는 엉뚱한 생각까지 하게된다.

왁자하게 몰려다니며 손님의 주머니를 후리던 무리들이 각자 자신의 목적을 이루기 위해 '슈'를 유혹하기도 하고

동정을 얻어보려 추한 행동을 하지만 '슈'는 모든 것을 받아들이고 그들을 도우려고 한다.

허순은 '슈'가 자신에게 관심이 있어 찾아온 것이라고 믿고 불쌍한 자신의 처지를 도와달라고 사정하지만

'슈'는 약간의 돈을 주면서 '당신은 내 어머니를 닮았어요'라고 말한다.

하지만 푼 돈 몇푼에 정신이 팔린 허순은 '슈'가 한국말을 했다는 사실도 인지하지 못한다.

정신없이 하루가 지나고 아쉽게 '슈'가 떠난 후 유나는 채령에게 비빌을 밝히게 된다.

왁자했던 이 만남의 의미가 무엇인지 가장 마지막 장에 밝힌 셈이다.

1박 2일의 상황을 그린 이 작품은 허순의 번잡한 아들 정대와 정수처럼 정신이 하나도 없다.

도대체 '슈'는 왜 이 쓰레기 같은 인간들에게 찾아와 돈을 뜯기고 호구노릇을 하는지.

가장 객관적인 시각으로 그들을 지켜보는 허도는 왜 손님에게 강한 끌림을 느끼는지..

결국 마지막장에서야 밝혀진다.

구질구질한 인생살이를 하는 지질한 인간군상들과 그들과 적당히 떨어져 방관하는 사람들, 그리고

조금은 부자연스럽고 거칠지만 핏줄에 대한 사랑이 담겨져있다.

허순에 제발 정신차리고 제대로 된 남자를 만나 버릇없는 네 아들놈들 제대로 좀 가르치면서 살아가면

안되겠니. '슈'가 이렇게 한마디라도 해주고 떠났더라면 정신을 차릴 수 있을까. 한숨이 나온다.