-

-

단열단상 - 잉여라 쓰고 '나'라고 읽는 인생들에게

문단열 지음 / 살림Biz / 2012년 6월

평점 :

좋은 부모 만나 잘 자라서 좋은 대학을 나와 어쩌면 유학까지 다녀온 남자 일거라 생각했었다.

그냥 막연히 그런 느낌이었다. 잘생기고 깔끔한 외모에 맑은 눈동자, 잘은 모르겠지만 원어민에

가까운 영어를 구사하며 TV에 나온 그의 첫인상이었다.

지금도 가끔 EBS에 나와 어린 아이들과 즐겁게 토밍 어바웃을 하고 있는 그를 보면서 머리 좋고

언변 좋은 그가 즐겁게 지내고 있겠거니 싶었다.

근데 난데없이 책을 냈단다. 물론 '영어 기똥차게 잘하는 법',이나 '나는 영어가 제일 쉬웠어요'같은

책이려거니 했다.

자신의 이름을 붙인 '단열단상'이라면 '단열이의 짧은 생각'..뭐 그런 뜻일텐데.

책을 덮은 지금 나는 그에 대해 다시 생각하게 된다.

사람은 외모만으로 판단할 수 없구나.

나이를 먹다보면 외모에서, 혹은 말투에서도 상대가 지나온 세월의 흔적같은 것이 절로 느껴진다.

세상 풍파들이 모두 비껴갔을 것 같이 보이는 그에게도 아픈 시간들이 있었단다.

최고의 자리에서 바닥으로 떨어지고 한 때는 극단의 생각도 해보았다는 남자의 글에서는 짧지만

긴 묘한 울림이 전해져온다.

140자의 소통문화가 물결을 이루는 요즘 '긴 것'들은 지루하고 버겁다.

그 짧은 글 속에 자신을 담는다는 것은 쉽지 않은 일이다. 그리고 그 짧은 글에서

상대의 진심을 짚어내는 일 또한 쉬운 일이 아니다.

요즘 사람들은 짧고 빠른 것들에 능하겠지만 쉰세대인 우리같은 사람들에게는

숨이 턱에 차오르는 것 같이 따라잡기 어려운 일임에도 단열이의 단상은 어려운

시험에 몰래 적어온 커닝페이퍼처럼 알차다.

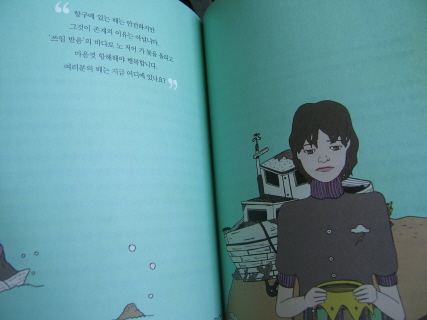

'항구에 있는 안전하지만 그 것이 존재의 이유는 아닙니다....여러분의 배는 지금

어디에 있나요?'

과연 나는 어디에 떠있는 것일까. 외로운 바닷가 모래사장에 쳐박혀 물위에 떠있지도

못한 것은 아닐까.

소금끼 머금은 물기에 녹슬고 헐거워져서 언제 떠있어 봤는지 기억도 못하는 폐선이

되어가고 있는 것은 아닐까.

몇 번의 실패와 암투병을 겪으며 등 돌리고 있었던 소중한 것들을 회복할 수 있었다는

그의 말에는 진심의 힘과 치유의 마법이 숨어있었다.

회한의 한숨이 절로 나오기도 하고 무거웠던 영혼이 스스르 깨어나는 것 같은 아니,

누군가 죽비로 힘껏 후려치는 것 같이 눈이 번쩍 뜨이는 글귀들이 나를 흔든다.

언제 잠이 들었던가. 언제 이렇게 느슨해 졌든가...아니 느슨하다고 해서 삶이 가치가

없는 것은 아닐 것이다. 언제든 다시 조여질 준비만 되어 있다면 말이다.

잘 알아 듣지는 못하겠지만 이제 TV에서 만나는 그의 언어가 예사롭지 않을 듯싶다.

우선 그의 맑은 눈이 나를 깊숙히 응시하는 것을 어찌 피하겠는가.

지금도 무시로 그의 단상들은 페이스북의 창에 끊임없이 떠오르고 있다.

무뎌진 내 일상에 알람 시계가 되어버린 그의 말에 꼼짝없이 일어나야 할 것같다.