-

-

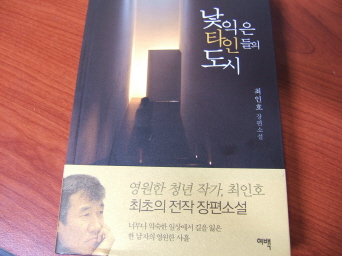

낯익은 타인들의 도시

최인호 지음 / 여백(여백미디어) / 2011년 5월

평점 :

절판

그의 이름만으로도 난 충분히 행복해진다.

어둡고 길었던 방황의 시간들이 그의 책들로 하여 견딜 수 있었으며 희망을 갖게 해주었기 때문이다.

그의 작품 '가족'처럼 나도 그의 가족인듯한 착각속에 빠져 아주 오래전부터 편하게 지내온 오빠같다고나 할까.

그런 그가 어느 날 희귀암에 걸려 투병중이라는 소식을 듣고 얼마나 놀랐는지 모른다.

그가 늘 경외하고 믿어왔던 종교의 힘도 그의 병을 치유치 못했는가 하는 절망감에 사로잡힌 시간들이었다.

홀연히 붓을 놓고 사라져버렸다는 상실감은 한동안 그를 다시는 볼 수 없는것이 아닌가 하는 두려움으로 바뀌었다.

그런 그가 항암투병중에 손톱과 발톱이 빠지는 고통속에서도 불과 두어달만에 쓴 작품이 바로

'낯익은 타인들의 도시'이다. 죽음과 마주한 작가가 이토록 급하게 붓을 들 수 밖에 없었던 이유는 무엇이었을까.

기이한 예감같은 것에 휩싸여 자신도 모르는 사이에 세상에 남기고자 하는 메세지가 있는 것은 아닐까.

그 예감이 불행한 것이 아니기만을 바라며 읽어내려가는 동안 마치 영화 '매트릭스'나 8초전의 상황으로 돌아가

계속 반복되는 사건을 보여준 '소스코드'를 보는 것 같았다.

자명종시계소리에 깨어난 토요일 아침부터 출근을 하는 월요일 아침까지 3일간의 이상한 경험을 한 K는

사실 우리 모두일 수 있다. 저 우주속 어딘가에는 나와 똑같은 사람이 똑같은 인생을 살고 있으리라고

믿어왔던 나에게 K1과 K2의 존재는 전혀 낯선 발상이 아니었다. 어쩌면 K3나 K4도 존재할런지 모른다.

4차원속 어디일수도 있고 우주의 반대편일수도 있고 영원히 끝도 없고 시작도 없는 '뫼비우스의 띠'고리처럼

그렇게 존재할런지도 모른다.

그가 그토록 경외하는 그리스도조차 어떤 모습이 진실인지를 스스로에게 묻고 있는 장면은 바로 지구멸망의 전조가

나타나고 있는 지금의 지구의 모습을 생각하면 끔찍한 현실이 될 수도 있음을 짐작케한다.

그가 죽음의 사신을 붙들어 묶어놓고 그를 사랑했던 독자에게 그토록이나 주고 싶었던 메세지는

'때가 왔다'가 아닐까. 더 이상 시간이 없다. 모두 인간을 만들어 이 세상에 내보내준 신의 뜻을 기억하라.

그리고 스스로 진실의 십자가에 자신을 묶고 스스로 못박고 거듭나기를 바라는 그의 강력한 기도가 아닐까.

내가 기억하고 있던 작가의 모습이 새겨진 책을 보니 투병생활로 수척해진 작가의 얼굴이 생각나

자꾸 눈물이 나오려고 한다. 하느님께서 남은 인생을 허락해주신다면 나는 '3기의 문학'으로

나의 십자가인 원고지위에 못박고 스러지게 할 것임을 믿고 싶다던 작가의 소망이 이루어질 수

있도록 나역시 간절한 기도를 올린다. 제발 허락해주시기를...하느님 아멘