-

-

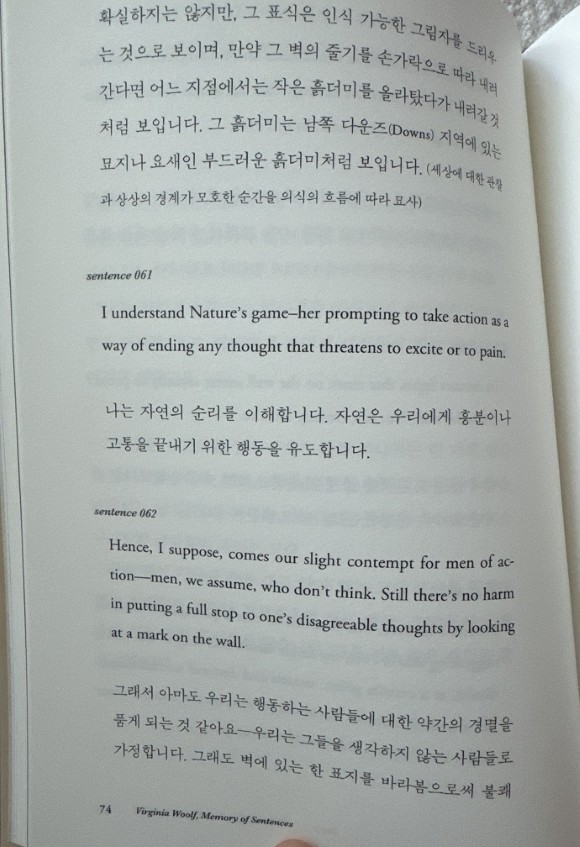

버지니아 울프, 문장의 기억 (양장) - 그 누구도 아닌 '자기 자신'으로 살아가기 위하여 ㅣ Memory of Sentences Series 1

박예진 엮음, 버지니아 울프 원작 / 센텐스 / 2024년 1월

평점 :

내가 버지니아를 만난 것은 그녀의 작품이 아니고 박인환의 시 '목마와 숙녀'에서 였다.

그 때는 그 시가 퍽 유행하였고 외우는 것만으로도 멋지게 보이던 시절이었다.

그렇게 만난 버지니아 울프, 왜 시인은 자신의 시에서 버지니아 울프의 생애와 서러운

이야기를 들어야 한다고 했을까.

20세기 최고의 모더니즘 작가로 평가받는 버지니아 울프의 작품을 제대로 읽어본 적이 있었나.

1882년 영국은 여전히 여성에게 냉대적이었다. 당시 규범으로 제대로 된 학교 교육조차 받지 못했지만 그녀의 지성은 빛이 났고 이후 걸작을 남기기도 했다.

하지만 너무 세심하고 병약했던 그녀의 영혼은 결국 그녀를 죽음으로 몰고간다.

가부장적 사회에 대한 모순과 그 억압으로 고통받았던 그녀의 영혼은 이런 문장을 남긴다. 그녀가 100년 쯤 늦게 태어났더라면 그녀의 인생은 달라졌을까.

자신은 살아있다는 것을 문장에 투영하면서 버텼던 것은 아닐까.

당시 버지니아는 당대 지식인들의 모임에 회원일 만큼 지성있고 개성있는 여성이었지만 규범을 넘지못하는 한계에 대해 많이 고통스러웠던 것 같다.

더구나 심약하게 타고난 신경증으로 인해 정신적으로도 많이 아팠던 것 같다.

그래서인지 그녀의 작품들은 자신만의 성안에서는 아주 자유롭고 다양한 삶을 투영했는지도 모르겠다.

그녀의 문장은 아름답고 섬세하지만 당대에서는 평가가 엇갈렸던 것 같다.

오늘 tv에서 경제학자는 이렇게 말했다. 사람의 일생을 좌우하는 것은 노력보다는 운이라고. 그 운중에 가장 중요한 것은 어느 나라에 태어났느냐와 환경이라고.

그런점에서 버지니아 울프는 참으로 운이 없었던 여성이었고 문학가였다.

하지만 꿈틀거리면서 밖으로 뛰쳐 나오는 빛나는 문장만은 어쩌지 못하고 세상에 남겨졌다.

조금쯤은 아프지만 아름답고 섬세한 그녀만의 문장에서 그녀를 만나 잠시 행복해졌다.