태어날 때 부터 인간은 '이별'을 예약한다.

사랑하다가 헤어지기도 하고 무엇보다 삶을 다하고 떠나가는 것은 누구에게나

다가올 예외없는 이별이니 언제가 될 지 모르는 예약인 셈이다.

누구나 후회없는 삶을 꿈꾸고 사랑하는 사람들과 오래 살기를 바란다.

때로는 원치않은 만남도 있고 이별도 있다. 엊그제 읽었던 책에서 내 마음에 다가온 문장 하나.

인연도 수명이 있어요. 나와 피로 이어진 사람들도 친분으로 이어진 사람들과의 인연도 영원한 것은 없다. 이 세상에 왔다 가는 모든 생명은 이별이란 운명을 각인한 채 잠시 살다갈 뿐이다.

팔팔하게 오래 살다가 3일만 앓다 죽자는 얘기가 친구들 사이에 회자될 나이가 되고 보니

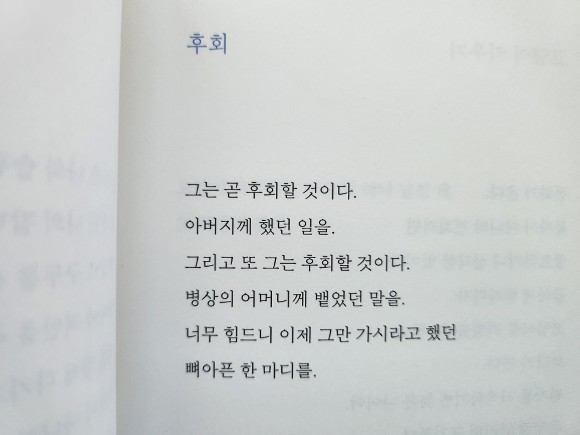

살아온 시간들 속에 '후회'라는 말이 가장 많이 남는 것 같아 부끄러움이 몰려온다.

나를 힘들게 했던 아버지의 갑작스런 죽음이 아팠다기 보다 감사했던 나로서는

아마도 저자가 했던 부모님에 대한 뼈아픈 말들이 그나마 나보다 사랑이 넘쳤던 사람이었구나 싶다. 내 마른 가슴에서 부모에게 했던 일들이 그닥 후회스럽진 않았다.

다만 너무 일찍 떠나버린 동생들에 대한 후회는 넘쳤다. 내가 이 세상을 떠나 만나는 순간이

온다면 용서를 빌고 싶을 정도로.

그래서일까. 시인이 지나온 시간들을 시로 끌어낸 흔적들 중 유독 이별이나 슬픔이란

싯귀에 마음이 닿는다. 잘 살지 못해서 그런것 인지도.

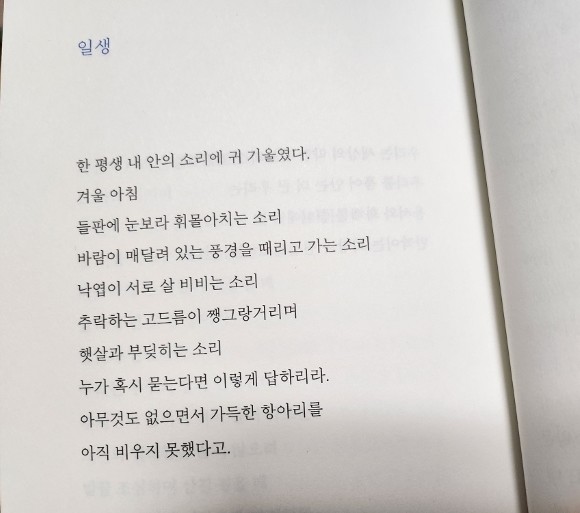

한 평생 난 내 안의 어떤 소리에 귀를 기울였을까.

들판에 눈보라는 늘 매서웠고 미움과 아픔과 그리움이 담긴 항아리는

여전히 비우지 못해 어느 순간 이 삶을 끝나는 날 아마도 나는

비우지 못한 항아리가 부끄러워 떠나는 걸 망설일지도 모르겠다는 생각.

시집을 보면 소설에 비해 얄팍한 그 무게감이 참 좋았다.

시 한편이 소설 한 편이 될 수 있다는 걸 알기에 그 마저도 무겁다는 걸 알기에

물리적인 가벼움에 잠시 위안이 다가온다.

때로 이해되기 어려운 시도 있지만 인생을 가볍게 살지 않았던 예술가의 무게가

그대로 담겨있다는 걸 안다. 시원한 바람보다 더 먼저 내 가슴에 닿았던 싯귀가

가을을 닮은 시집이다.