-

-

도시는 다정한 미술관 - 일상에서 발견한 31가지 미술사의 풍경들

박상현 지음 / 세종(세종서적) / 2022년 6월

평점 :

제목을 보면서 문득 도시 자체가 어쩌면 하나의 거대한 미술관 일수도 있겠다라는 생각이 들었다.

그저 사람이 머무는 집과 가게들, 그리고 그것들을 연결하는 길도 하나의 작품이 될 수도 있겠구나. 처음에는 좁고 더러운 도시였던 파리를 갈아엎고 멋진 정방형의 도시로 바뀐 경우도 있지만 대개는 당시 상황에 맞게 적당히 배열했을 도시의 모습에서 역사를 읽고 지나간 시대를 짐작하는 일은 결국 도시 하나가 미술관의 역할을 한다는 뜻이 아닐까.

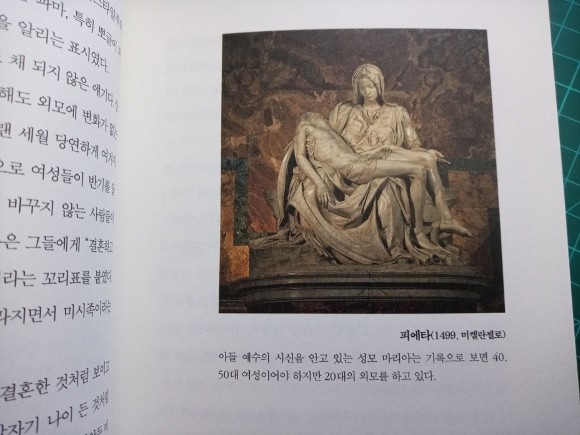

미켈란제로의 피에타를 보면서 그 섬세함과 지극한 슬픔에 압도되긴 했지만 성모의 모습이 왜 저렇게 자신의 아들보다 젊은지에 대해선 생각해본 적이 없다.

물론 직접 봤다해도 그런 생각을 못했을 것이다. 그 이유가 종교적인 이유였다니 이런 작품 하나에도 당시의 종교관이 그대로 담긴 것이다. 동정녀 마리아의 이미지는 '젊음' 그자체란다.

그러고보니 수많은 누드 작품에 등장하는 대상은 거의 여성이었다. 다비드상처럼 남자의 몸을 그대로 드러낸 것도 있지만 그 비율이 85:5라는 사실은 놀랍다.

모든걸 초월하는 예술작품에서도 남녀차별이 존재한다는 뜻이다. 이름도 재미있는 게릴라걸스는 여성 아티스트가 겪는 어려움을 비꼬아 리스트를 발표했다는데 13개의 장점 리스트가 웃프기만 하다. '성공에 대한 부담이 없다'. 왜? 거의 불가능하니까....와우 슬픈 현실이다.

미술관에 많이 가지는 않았지만 그림앞에서 울어본 적은 없다.

그림을 보다가 섬세한 표현에 놀라고 시대를 담은 화가의 시각에 찬사를 보낸적은 있지만 저자의 경험처럼 갑자기 우는게 가능하다니...저자가 올려둔 QR코드를 스캔해서 보니 로스코의 그림이 엘킨스의 표현처럼 어둡고 무덤같은 공간처럼 느껴지긴 한다.

멀리서 보면 아름답고 예쁘긴 하지만 사실은 덫과 같아서 가까이 다가가는 순간 방향감각을 잃고 당황한다는 표현은 글쎄 직접 그림을 마주하게 되면 나도 경험하게 될까.

밀레의 '만종'을 보면 일몰의 그 고즈넉함과 평안함 외에 어떤 슬픔같은게 느껴지긴 했다. 막연한. 그런 감정을 이끌어내는 작품들이 있다는게 참 놀랍기만 하다.

인간은 시각에 민감해서 그림을 마주하는 순간 많은 감정을 느끼게 되는 모양이다.

단순히 그림 뿐만이 아니라 건물, 탑, 무심한 가로등의 그림자에서도 무언가 느끼게 되는 것. 그게 바로 도시가 하나의 거대한 미술관임을 다시 깨닫게 되는 것이다.

이 책을 읽으면서 내 주변의 풍경을 다시 보게 되었다. 그리고 이 도시를 세운 사람들의 마음을 다시 곱씹어보게 된다.

* 출판사로부터 도서를 제공받아 작성한 리뷰입니다.