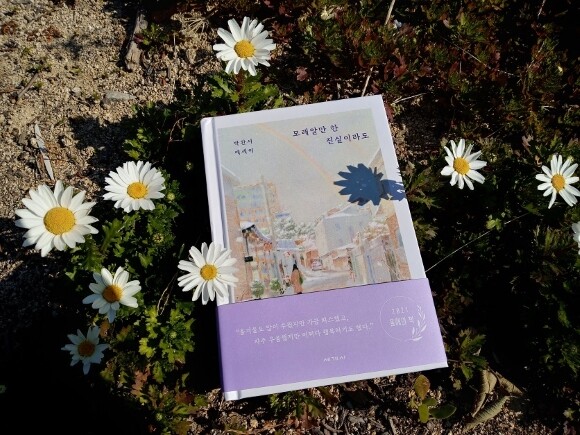

시간이 지나도 잊혀지지 않는 사람이 있다. 문장도 있다.

바로 박완서와 그의 작품들이다.

가장 굴곡진 시절에 태어나 오롯이 풍파를 견디고 여성차별의 시선에서도

꿋꿋이 살아남아 자신을 지킨 멋진 사람.

치욕적인 일제강점기에 태어난 것도 비극적인 한국전쟁의 소용돌이에 휘말린 것도

작가의 선택이 아니었다. 그 시절 그녀가 할 수 있었던 것은 견디고 기다리는 일들 뿐.

사랑하는 가족들과 헤어지고 하나 둘 그녀곁을 떠나가는 일들을 지켜보면서 한 때는

그녀가 그렇게 사랑했던 신마저 등지고 싶어했었다.

대한민국이 올림픽 열기로 뜨거웠던 그 시기에 사랑하던 남편과 아들을 떠나보내고

마음둘 곳이 없어 얼마나 고통스러웠을까. 다행히 부산에 베네딕도 수녀원이 그녀를

보듬어 주었다니 다행이지 않은가. 가뜩이나 자리 바꾸는 일을 버거워하는 그녀이기에

그나마 그녀가 믿었던 신이 잠시나마 그녀를 품었는지도 모를 일이다.

그래도 천성이 워낙 한 번 맺히면 변하지 않는지라 견디라고 견디라고 숙제만 주신 신께

감사한 마음으로 살다가 사랑하는 이들에게로 돌아간 것은 아쉽지만 위안도 된다.

그녀가 돌아가기 1년여전 쯤 사인회겸 시사회에서 그녀를 보았을 때에도 병증은 전혀

느껴지지 않았는데 그리 홀연히 돌아간 것이 한동안 믿어지지 않았었다.

개성사람답게 생활력도 강하고 허튼 소리 안하는 그녀의 글들에서는 늘 진심이 느껴진다.

폐끼치는 일을 싫어하다보니 다소 까탈스럽게 느껴지기도 하지만 언중유골같은 일갈에서

그녀의 뚝심이 전해진다.

사는동안 아픈 기억들은 다 잊고 그곳에서는 부디 좋은 기억만 간직하기를...

그립다. 그녀도 그녀의 작품도.