어려서부터 책 욕심이 많았다. 가난한 형편에 책을 많이 읽을 수 있는 방법은

헌책방을 가거나 도서실을 이용하는 방법뿐이었다.

당시 인기있던 최인호의 책을 빌려보려면 점심시간이 시작되는 순간에 쏜살같이

도서관으로 뛰어가서 누가 낚아채기전에 선수를 쳐야했다. 그렇게 책을 읽는 것을

좋아해서 스무살이 넘는 동안까지 안경을 껴야 할 정도였다. 버스에서 하도 책을

많이 읽어 눈이 더 많이 나빠졌을 것이다.

초등학교 시절(국민학교)에는 세계명작이나 동화를 많이 읽었던 것 같고 중학교에

입학해서 세계적 고전을 접하게 되었는데 지금의 중학생들보다 어수룩했으면서도

꽤 감명을 많이 받았던 것 같다. 폭풍의 언덕, 테스, 죄와 벌등등...

단어도 쉽지 않아 꽤나 어려웠을텐데 그걸 어떻게 이해하고 읽었을까 싶다.

당시 가장 어렵다고 여겼던 책이 바로 단테의 '신곡'이었던 것 같다.

종교에 대한 관념이나 사상에 대해 아는 것이 없어 더 그랬을 것이다. 그럼에도 죄를 지으면

지옥에 가고 착하게 살면 천국에 갈 수 있다는 것과 그 중간에 연옥이 있어 천국으로 갈 수

있는 기회가 있다고 머리에 각인되었다. 아마 그 책이 내가 어떤 삶을 살아야 하는지 희미하게 안내서가 되었던 것 같다. 그만큼 고전이라는게 인생에 어떤 힘을 발휘하는지 스스로 깨달았다.

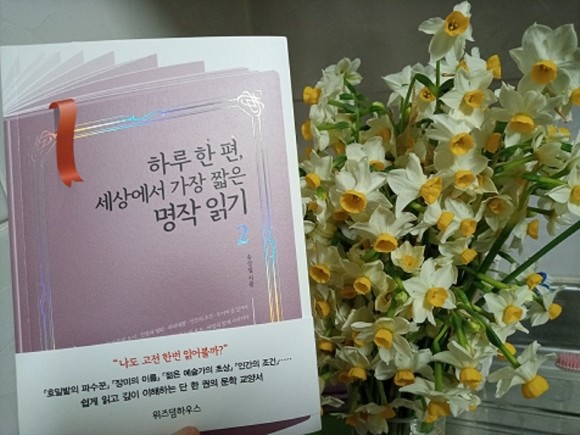

작가역시 인생을 삶에 있어 혹시라도 갈 길 몰라 서성일 때 지표가 되기를 바라는 마음으로

이 책을 썼다고 했다. 고전의 힘을 다시금 깨닫게 된다.

작가가 선정해놓은 책들을 다시금 되새기니 '사랑'이란 주제가 수없이 담겨있다.

우리네 인생에 '사랑'이 없다면 그야말로 의미없는 삶이 아닐까 싶을 정도였다.

레마르크의 '개선문'에서도 톨스토이의 '전쟁과 평화'에세도 헤밍웨이의 '무기여

잘있거라','누구를 위하여 종은 울리나'에 이르기까지 '사랑'을 만나는 일은

무수하다.

꽤 오래전 KBS의 주말극장을 즐겨봤던 것 같다. 어린 나이임에도 말이다.

'무기여 잘있거라'나 '누구를 위하여 종은 울리나'에 등장했던 배우들이 지금도

떠오른다. 그리고 무엇보다 비비안 리가 열연했던 '바람과 함께 사라지다'의 마지막 장면

'내일은 새로운 태양이 떠오를테니 모든 것은 내일 타라에서 생각하자'

도도하고 아름다웠던 배우의 모습은 영락없는 '스카렛 오하라' 그 자체였다.

너무 어려서 접했던 고전인지라 어떤 작품은 기억이 가물가물하기도 하고

아예 내용이 생각나지도 않는 것도 있었는데 이렇게 일목요연하게 정리해 놓은

책을 보니 옛친구를 만난 것처럼 반갑고 고맙다.

오랫동안 흩어져있던 조각들이 반듯하게 정리되어 가지런해진 느낌이다.