-

-

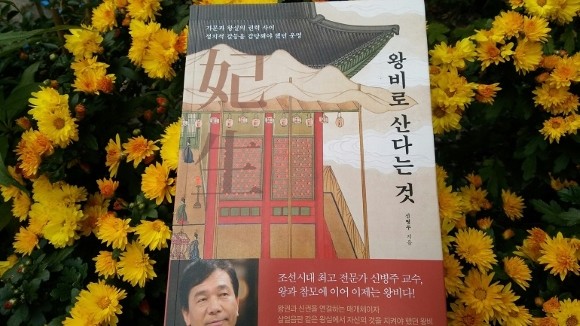

왕비로 산다는 것 - 가문과 왕실의 권력 사이 정치적 갈등을 감당해야 했던 운명

신병주 지음 / 매일경제신문사 / 2020년 10월

평점 :

품절

누구나 시대를 선택해서 태어날 수는 없겠지만 조선시대에 그것도 여자로 태어나지 않은 걸

늘 감사하게 생각한다. 인권이랄 것도 없었던 조선의 여자들의 삶은 남편에 의해 아들에 의해

삼종지도의 도리를 따라야 했으니 나처럼 괄괄한 여자는 속병으로 일찌감치 생을 마쳤을 것이다.

그런 시대에 왕의 부인으로 살았던 여자들의 삶은 어떠했을까.

그래도 조선의 왕이라는 권력을 누린 남자의 아내였으니 일반 여자들의 삶보다 행복했을까.

아니 오히려 그래서 더 불행과 가까웠다니 참 안타깝다.

왕비의 길도 스스로 선택한 것이 아니었다. 왕의 아내가 될 여자라면 응당 당시 세도가의

여식이었을 것이나 그저 평범한 집으로 시집을 갔더라면 겪지 않을 마음 고생을 더 했으니

조선의 왕비들은 대체로 불행한 시간을 보냈던 것 같다.

요즘으로 치면 아주 어린나이인 10세를 갓 넘긴 나이에 결혼을 했으니 더 안쓰럽다.

철부지일 나이에 왕실의 며느리로 왕의 부인으로 혹은 세자의 아내로 시작된 궁궐의 살림이

어찌 편했을 것인가. 위로 왕실의 어른을 모셔야했을 것이고 왕과는 법도를 지켜가며 결혼생활을

하는 것은 물론 후궁까지 봐야 하는 마음고생은 기본이었다니 요즘같은 시대라면 어느 여자도

왕비가 되려 하지 않았을 것이다.

거기에다 조선의 역사를 보면 태평한 시절보다는 외세의 칩입과 당쟁같은 시끄러운 일들이

비일비재했다. 왕의 운명도 쉽지 않았다. 그러니 그 옆에 왕비는 어땠을 것인지 짐작이 된다.

연산군을 폐위시킨 반정으로 졸지에 왕비가 된 단경왕후 신씨의 이야기는 가슴이 아프다.

반정으로 위협을 느낀 진성대군이 자결하려고 하자 지혜로 왕의 자리까지 올라가게 했던

현명한 부인이었지만 반정세력들의 청으로 왕비의 자리에서 쫓겨나 평생 왕을 그리워

했다니 그녀가 남편을 그리며 붉은 치마를 걸쳐놓았다는 치마바위에 얽힌 사연은 아무리

자질이 있는 여자라도 남편의 운명에 귀속되어 한스런 삶을 살아야했던 조선 여자들의

삶을 비극적으로 보여준다.

그나마 왕비로 대접받았던 여인들은 그나마 좀 나은 삶을 살았다고 보인다.

왕을 투기하다가 폐비가 된 윤씨나 남편이 왕의 자리에 있다 쫓겨나는 바람에 폐비가 된 여인들의

삶은 더 절박하고 안쓰럽다. 인수대비나 문정왕후처럼 권력을 아낌없이 쓰다가 간 여인들이 있긴

하지만 대체로 왕의 여자의 삶은 불행했다.

어염집 규수로, 아내로 살다 갔다면 다른 운명으로 살 수 있지 않았을까.

그나마 흔적도 없이 사라진 뭍 여자들과는 다르게 이렇게 역사속에 흔적이라도 남겼으니 그것으로

위안할밖에.

'왕으로 산다는 것'에 이어 이제 그 왕의 여자들의 삶을 조근조근 해석해놓은 역사책이 있어

한스런 삶을 살다간, 혹은 역사책 속 한 획을 그은 여인들의 삶을 되살렸으니 저들은 지하에서

잠시 행복하지 않았을까 싶다.

어렵다고 여겼던 역사를 늘 재미난 옛날이야기로 잘 버무려주는 신병주교수님께 감사의 마음을

전하고 싶다.