-

-

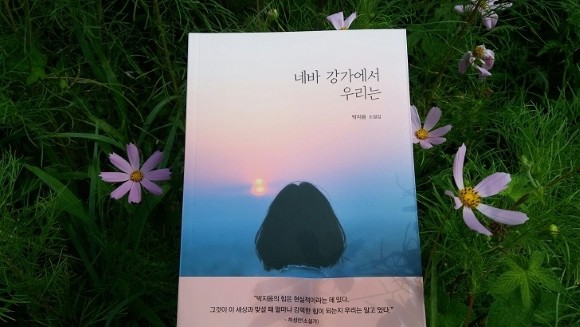

네바 강가에서 우리는

박지음 지음 / 도서출판 아시아 / 2020년 6월

평점 :

인생이란 끊임없이 무언가로부터 견뎌내야 하는 것이란 생각이 들었다.

그 무언가는 '적'이 될 수도 있고 '불공평'일 수도 있고 '고독'같은 감정일 수도 있겠다.

암튼 선택없이 태어난 우리는 뭔가로부터 끊임없이 견디면서 인생의 길을 걷고 있다.

8편의 단편이 잘 배열된 이 소설들은 보고 있자니 뭔가로부터 견뎌야 하는 인생들이

담겨있었다.

'네바 강가에서 우리는'은 모스크바로 문학기행을 떠난 여작가의 이야기다.

아이 둘을 낳고도 여전히 문학을 포기하지 못하고 아카데미에 나가 수련을 하고 공모전에

작품을 내고 창작기금신청을 하는 어리지 않은 '문학중년'의 이야기에서 작가의 모습이

얼핏 그려지기도 한다.

문학을 하는 사람은 운명이라고 한다. 쓰지 않으면 배기지 못하는 무병을 앓는 무녀같은.

그렇게 글을 뱉어내지 못하면 죽을 것 같은 고통에 시달리면서 또한 밥벌이를 걱정해야 하는.

열망만 있고 재능은 없는 나에게는 그조차도 부러운 일이지만 말이다.

암튼 그렇게 탄생한 작품들은 또 누군가에게 좌표가 되기도 하고 운명이 되기도 한다.

그래서 글쓰는 사람은 적어도 진실되고 불의와 타협하지 않아야 한다고 생각한다.

그럼에도 파가 나뉘고 시스템적으로 공정하지 못하다면 정말 실망스럽다. 아니겠지.

아니어야 하지. 적어도 문학만큼이라도.

젊어서 미국으로 이민을 간 언니에게 초대받은 동생의 여정을 담은 '레드락'은 80년대 그 우울했던

시절에 희생당한 어린 소녀의 상처와 이방인처럼 섞이지 못하는 이민자의 아픔을 잘 그리고 있다.

한인커뮤니티의 졸렬함같은 것들은 내가 미국에서 공부할 때 느꼈던 것과 같았다.

거대한 나라에서 우물속에 들어앉아 딱 그만큼의 하늘만 있다고 믿는 우둔함 같은 것들을 작가는

어찌 알았을까. 자식을 동생으로 만들어놓고 훌쩍 떠날 수 밖에 없었던 아픔에 가슴이 저리다.

섬에서 나고 자란 소년과 소녀의 애틋한 사랑이야기는 섬에 10년을 머물다 떠나려는 나에게

특별하게 다가온다.

섬은 한 많은 여자들이 많은 곳이다. 바다에서 목숨을 잃은 남편을 둔 여자는 남편 잡아먹은

여자가 되어 지탄을 받고 평생 남편을 잃은 슬픔과 함께 죄인처럼 살아야 하는 것인지.

소년이 죽은 것은 거칠게 몰았던 오토바이 탓이었고 뒤에 탄 소녀는 죄가 없었다.

그렇게라도 소년의 어머니는 소녀에게 죄값을 물어야 했겠미나 소녀는 뱃속에 소년의 아이를

담고 미국으로 떠날 수밖에 없었다. 그리고 아주 오랜시간이 흐른 후 뱃속의 아이가 섬에

들어와서야 소년과 소녀는 그 곳을 떠난다. 아이의 할머니가 아이를 보고서야 아들을 떠나보냈기

때문이었다. 어쩌면 나도 먼저 세상을 떠난 동생들을 붙잡아놓고 보내주지 못하고 있는지도 모른다.

태풍이 지금 막 섬을 지나고 있다. 인생이 무엇인가로부터 견디는 일이듯 이 태풍또한 견디다보면

슬며시 죄책감도 없이 지날 것이다. 그리고 언제 그랬냐는 듯 하늘은 말갛게 웃기도 할 것이고.

그게 인생이다. 견뎌보자. 견디다 보면 잘 살았다고 말할날도 오지 않겠는가.