-

-

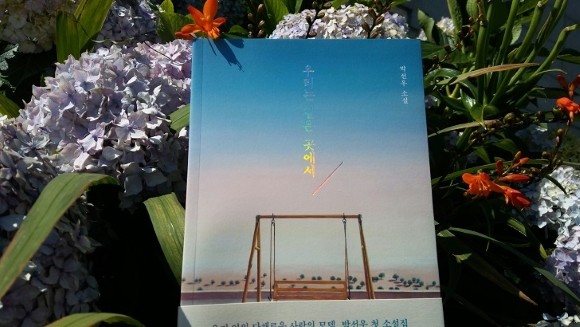

우리는 같은 곳에서

박선우 지음 / 자음과모음 / 2020년 6월

평점 :

같은 시대를 살아가면서도 우리는 모두 다르고 공통점보다 낯설음이 더 많다.

특히 최근 방송되고 있는 드라마 '아는 건 별로 없지만 가족입니다'처럼 가깝다고

생각하지만 실제는 아는게 별로 없다는 사실에 놀라울데가 있다.

누나가 레즈비언이라서 놀랐고 게이친구와 허물없이 지내는데 더 놀랐고

사귀던 남자친구와 헤어져 방황하는 게이친구를 집에 들여놓을 생각을 해서 놀랐다.

적어도 남동생인 자신은 누나와는 다른 아주 정상적인(?)사람이라고 생각했으니까.

여덟 편의 단편중 첫 번째 작 '밤의 물고기들'에서는 성소수자들에 대한 이야기다.

아마도 '밤'이란 글귀에 어둠에 숨어있는 다른 족속들에 대한 은유가 베어있는 것 같다.

아무렇지도 않게 동성애임을 선언하고 당당하게 살아가는 누나도, 동성의 애인과

헤어지고 허우적거리는 남자도 낯설었지만 이상하게 그 남자에게 끌리는 건 왜일까.

'고요한 열정'에 등장하는 연후 역시 동성애자이다.

딸인 자신을 낳고 십 몇 년만에 외동아들을 낳은 집안에서 연후는 가문을 이을 귀한 아들이었다.

그런데 이제 더 이상 집안에 대를 이을 수 없다는 선언에 연수는 고소함을 느낀다.

그렇게 기대했던 아들이 아들 구실을 못한다는 선언에 왜 신이 났던 걸까.

어느 날 자신과 다투고 사라진 연후를 찾으러 다닌 이유는 걱정과 함께 죄책감 같은 그런

기분이 들어서는 아니었는지.

이 소설에는 종로3가, 명동, 합정역등이 자주 등장한다.

아마도 그 근처 스타벅스 어디에선가 홀로 책을 읽거나 노트북을 들여다보는 사람들중

작가도 있지는 않을지 상상해본다.

버스를 타고 지나다가 우연히 첫사랑을 보게 된다면 얼른 STOP 버튼을 누르고 내릴 것인가.

아님 아직 남아있는 상대의 전화번호를 누를 것인가.

그렇게 만나면, 혹은 통화가 되면 뭐라고 할건데.

"잘 지냈니?" 같은 뻔한 말들로 안부를 묻고 만나자던가 아님 어디 들어가서 차를 한 잔 하자고

할텐가. 그냥 지나간 것들은 지나간대로 두는게 낫지 않을까. 문득 그런 생각이 든다.

각자의 속도대로 살다가 어떤 인연으로 만나-가족이든 애인이든간에- 속도를 맞춰야 하는 일은

의외로 어렵다. 처음 만나 상대를 위해 속도를 맞춰주다가 문득 제정신으로 돌아와 다시 내 속도로

돌아가는 날이 온다면 우린 다시 그 속도로 돌아갈 수 없겠지.

간절하게 와주길 바랬던 친구에게 가지 못해 18년 동안 연락이 끊긴 여자의 이야기도

아프다. 종로3가에서 명동입구까지의 거리가 그리 멀었을까.

우린 물리적인 거리보다 더 먼 마음의 거리를 느끼며 수많은 사람들과 헤어졌다.

가끔은 떠올리고 가끔은 잊기도 하면서 다시 내 속도로 살아가기 마련이다.

계절이 변하고 다시 돌아오는 이치처럼 인생도 그러하다.

그 속에 나와 너, 우리가 살아가는 것이 바로 이 곳이다.

조금쯤은 쓸쓸하고 조금쯤은 아련한 소설집이다.