-

-

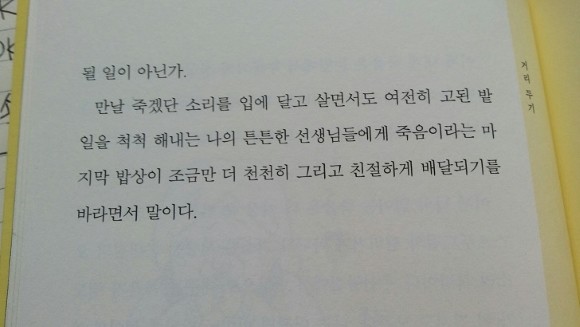

괜찮아, 안 죽어 - 오늘 하루도 기꺼이 버텨낸 나와 당신의 소생 기록

김시영 지음 / 21세기북스 / 2019년 3월

평점 :

품절

의사들과 오랫동안 일하다보니 의사란 직업이 얼마나 '극한직업'인지를 알게 되었고 내 아들만큼은

의사가 되지 않았으면 했다. 의사가 되기 위해 얼마나 공부를 열심히 했을 것이며 수련기간중에

온갖 환자나 사체를 만져야 했을 것이다. 그렇기 때문에 사람들은 의사들을 나이와 상관없이

'선생님'이란 존칭으로 예우하고 존경하는 마음으로 보답하려는 마음이 있다.

하지만 많은 의사들이 환자들에게 불친절한 경우도 많고 이기적이거나 권위적으로 대해 나는

직업인으로서 의사를 싫어하는 편이다.

아주 오래전 '시골이사 박경철'에 대한 책을 읽으면서 그런 선입견을 조금 버리긴 했지만 지금도

나는 환자를 고쳐주는 고마운 의사들에 대해 인간적으로는 배려심이 부족하다고 생각한다.

여기 어머니의 수양아버님이었던 할아버지의 영향으로 의사가 되기로 결심하고 가장 힘들다는

응급의학을 전공한 의사가 있다. 삶과 죽음이 교차되는 최전선에서 긴장이 감도는 응급실에서

오랫동안 일했던 저자는 할아버지 의사가 돌아가시고 그 자리를 물려받는다.

응급의학전공의가 시골병원에서 고혈압이나 당뇨병에 시달리는 할매들에게 처방전을 써주고

수다까지 들어줘야 하는 시골의사가 되기까지 갈등이 왜 없었을까.

엘리베이터도 없는 건물 2층을 올라와야 하는 늙은 환자들에게 '계단 없는 딴 병원으로 가세요'라고 말하던 싸가지 의사가 이제 철이 들어서 고마운 마음으로 대한다니 저자의 말마따나 환자들을 치료하는 것이 아니라 자신이 치유받고 제대로 거듭난 것 같아 흐믓하다.

적어도 내가 싫어하는 '싸가지 없는 의사'에서는 벗어나서 다행이란 소리다.

어렵게 공부하고 나름 인정받은 의사였던 저자가 귀도 어둡고 수다스러운 할매들을 상대로 그저그런 처방전이나 쓰면서 한참은 심란했을 것 같다. 붕어빵을 놓고가는 할머니, 부침개를 부쳐오는 할매들.

진료보다 하소연 듣는 시간이 더 길어 이제는 같이 수다꾼이 된 의사의 사람냄새 물씬나는 이야기가 어찌나 재미있고 감동스러운지 자꾸 키득거리게 된다.

곁에서 이상하다는 듯 바라보는 남편에게 읽으면서 키득거렸던 이야기를 줄줄 해주니 남편도 깔깔 웃는다. 병원이 아니라 어디 사랑방 얘기처럼 다정하기도 하지.

꼬마였던 환자가 대학생이 되고 직장인이 되어 꽃 한송이를 선물하자 의사로서의 사명감이

되살아났다는 얘기는 많은 의사들이 봤으면 싶었다.

자신이 건강을, 생명을 맡기고 '선생님'으로 불러주는 그 무한한 존경에 대해 감사함과 겸손함을

담아 다정하게 대해주면 얼마나 좋을까. 몸만 치료해주는 이등 의사가 아닌 마음도 어루만져주는

일등의사들이 많아졌으면 좋겠다.

자칫 이런 시시콜콜한 삶의 이야기를 놓치고 살아갔을지도 모를 시골의사의 수다가 참 정겹다.

자신이 선생님이 아니라 오히려 인생의 선생님들이라며 감사해하는 모습에서 감동이 절로 솟는다.

그 마음을 알기에 한 시간도 넘게 걸리는 곳에서까지 진료를 받겠다고 오는 환자가 있다지 않는가.

선택받은 사람으로 앞으로 더 많이 수다스럽고 감동스런 일상들이 죽 이어졌으면 한다.

책을 아주 많이 읽은 독자로서 그의 글을 평하자면 글에 진심이 가득 담긴 아주 괜찮은 에세이였다. 이 솜씨라면 다음 에세이도 기대해도 좋겠다.