-

-

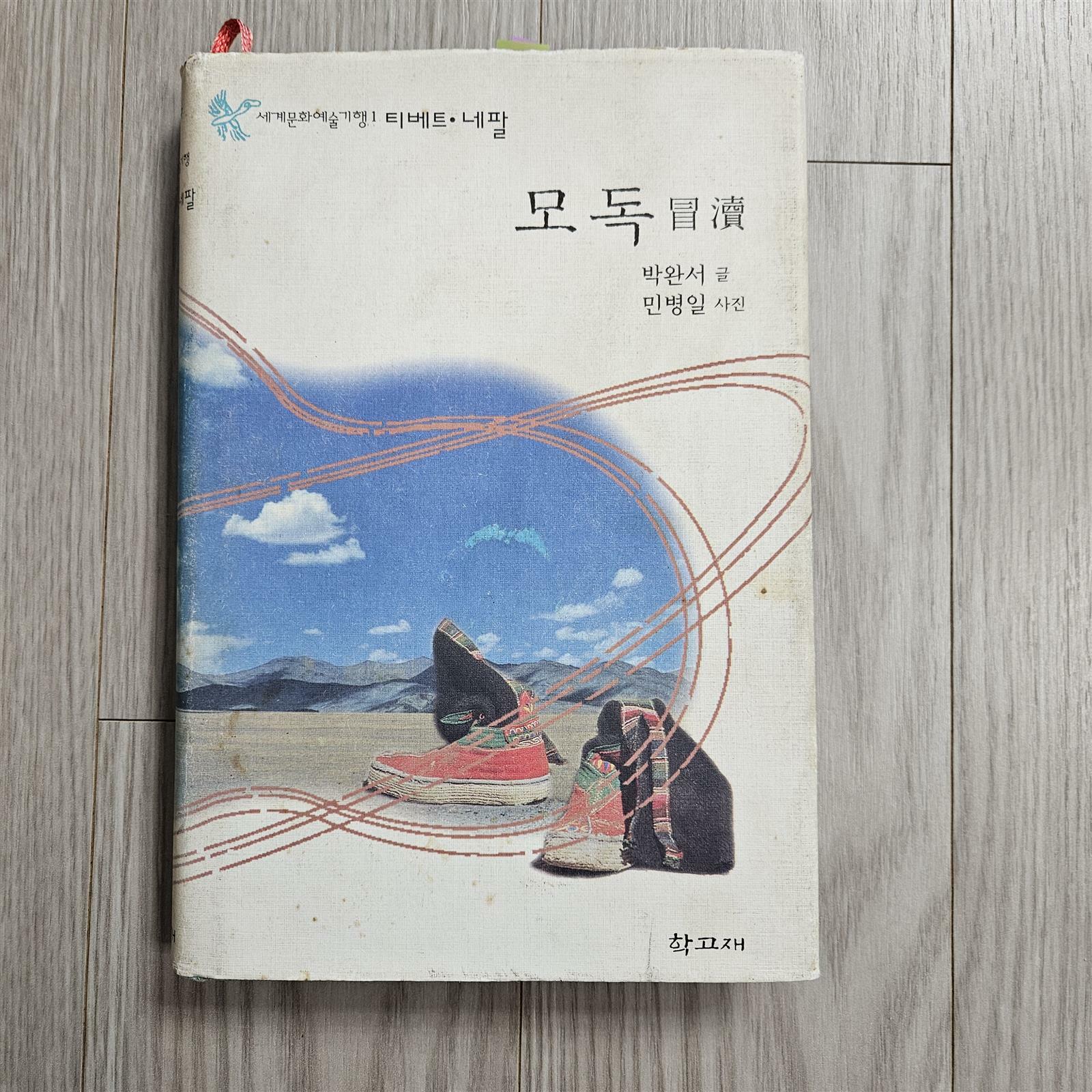

모독 - 세계문화예술기행 1

박완서 지음 / 학고재 / 1997년 1월

평점 :

구판절판

작게 삶으로 85 써주는 글보다는

《모독》

박완서 글

민병일 사진

학고재

1997.1.25.

《모독》은 2018년에 처음 장만했다. 그때 나는 일에 묶여 살았다. 일기도 쓰지 못했다. 집밖이며 나라밖이며 아무튼 바깥이 몹시 궁금할 때 장만했다. 박완서 님은 유럽과 아시아를 가리지 않고 찾아다닌 듯하다. 다 다른 곳이 저마다 자리를 잡고서 꽃을 피운 아름다운 이야기를 쓴다. 빼앗고 빼앗기며 싸우던 숱한 슬픔이 깃든 여러 나라를 기웃기웃하는 이야기를 쓴다.

그런데 이 책을 쓴 박완서 님은 ‘여행을 다녀와서 글을 써주기로 하고 따라가’는 나들이였다고 한다. 돈 한 푼 들이지 않고 여러 나라를 다녀온 셈이다. 게다가 사진사가 붙으니 굳이 품을 들일 일도 없고, 짐도 가벼웠겠지.

티베트는 어떤 나라일까. 글과 사진으로 보자면, 풀이 없고 먼지가 자꾸 일고 높직한 땅이라는데, 한때 집짐승을 키우며 떠돌다 머문 사람들이 불교에 몸을 담고서 마음을 닦는 사람들이 거쳐 가는 곳이라는데, 그곳은 언제부터 사람들이 바닥에 온몸을 엎드려 절을 하면서 나아가는 곳이 되었을까? 이제 티베트라는 나라는 없이 중국이 집어삼켰는데, 무슨 일이 있었을까? 무척 궁금하다. 그러나 아쉽게도 이 책으로는 이 궁금한 곳을 하나도 풀지 못한다.

《모독》에 나오는 티베트 사람들 사진을 한참 들여다본다. 티벳사람이랑 우리랑 그리 다르지 않다. 그리 멀잖은 우리 할매 할배에, 예전 사람들 모습을 닮았다. 꾸미지 않는 얼굴에 차림새이다. 햇볕을 고스란히 받아 그을렸다.

보고 자란 탓일까. 큰 나라에 가려져 나라 밖으로 나아 가지 못하고 억눌린 삶이 시간을 멈추어 놓았을까. 총칼에 쉽게 무너져 내렸을까. 풀꽃나무보다 광물이 넘치는 나라 못잖게 번쩍번쩍 번쩍하는 불상 이야기가 흐른다.

《모독》에서 205쪽을 가득 채운 사진에 빨려든다. 옷이나 귀걸이나 목걸이나 구슬이 아닌, 얼굴빛에 빨려든다. 밭고랑 같은 주름살이 가득한 얼굴이 웃는다. 웃는 밭고랑에서 빛이 나온다. 온통 하얗게 바르며 꽃처럼 꾸미는 아가씨나 여왕한테서는 도무지 볼 수 없는 웃음빛이다. 사람으로서 살아오면서 해와 바람과 비를 맞아들여온, 살림하는 사람이 뿜어내는 빛이다.

책이 나온 지 스무 해 남짓이라지만, 글이나 사진이나 줄거리가 묵었다기보다는, 어쩐지 속은 듯한 글과 사진이지만, 돈 한 푼 안 들이고서 여러 나라를 돌아다니고서 “써 주는 글”이라지만, 주름살을 녹여내는 웃음 하나가 마음으로 스민다. 어쩌면 이 모습을 먼발치에서 사진으로 만나려고 이 책이 나한테 왔을 수 있다.

나도 언젠가 여러 나라를 돌아보고 싶다. 나는 스스로 번 돈으로 찾아가고 싶다. 무겁더라도 사진기도 손수 챙겨서 찍고 싶다. 내 발로 딛고, 내 어깨에 지고, 내 눈으로 보고, 내 마음으로 느낄 적에, 비로소 나다운 글이 태어나리라 본다.

집도 삶도 숲을 살피면서 살아가기에 웃음빛이 태어난다면, 내가 볼 곳과 나아갈 곳은 아주 환하다. 이 봄날에 봄볕을 듬뿍 머금자. 마을을 걷고, 마을 둘레부터 느껴 보자.

2024. 3. 22. 숲하루