-

-

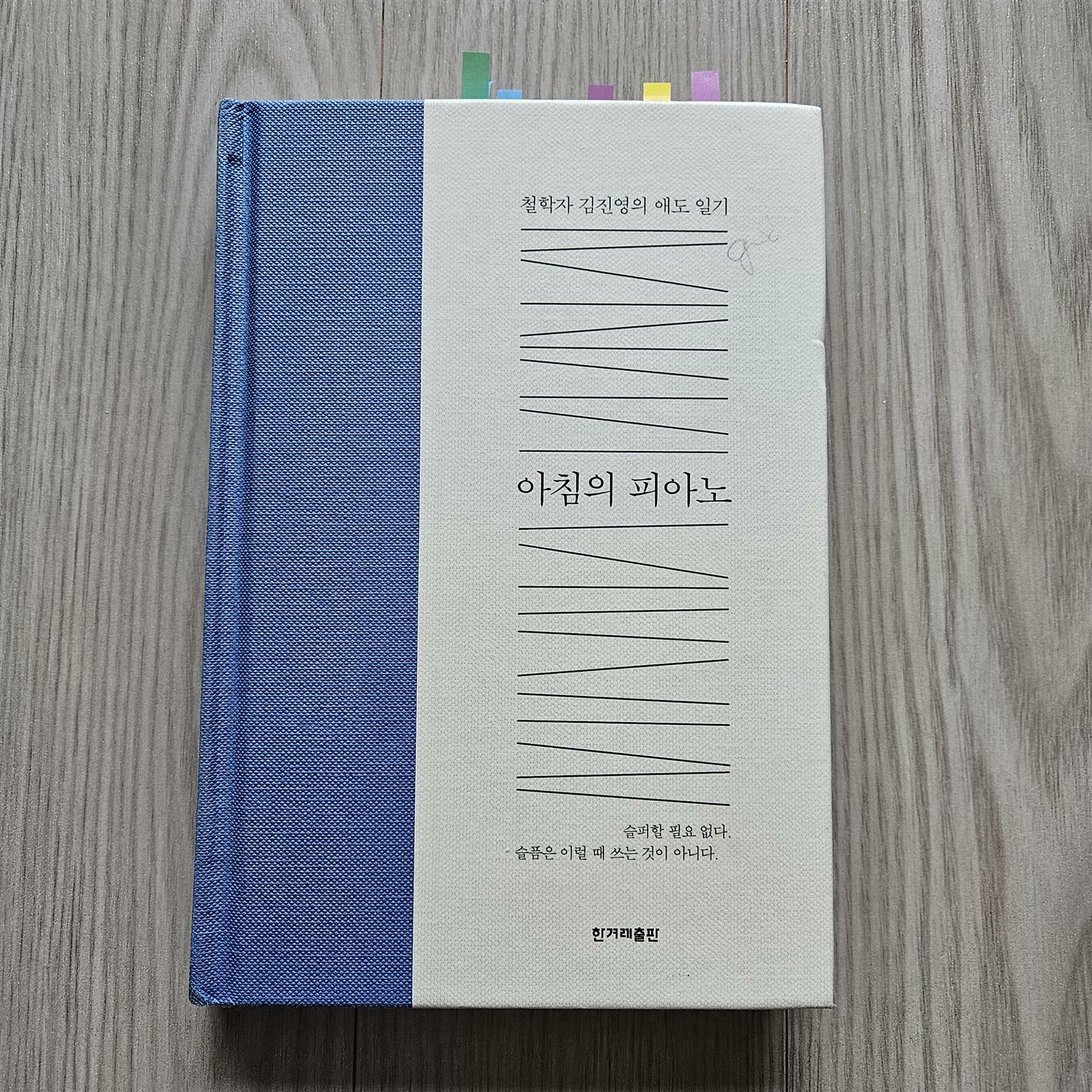

아침의 피아노 - 철학자 김진영의 애도 일기

김진영 지음 / 한겨레출판 / 2018년 10월

평점 :

구판절판

작게 삶으로 80 고비

《아침의 피아노》

김진영

한겨레출판

2018.10.5.

《아침의 피아노》를 여섯 달 앞서 처음 읽을 적에는 깜짝 놀랐다. 글쓴이는 롤랑 바르트가 쓴 《애도일기》를 옮겼는데 두 책이 비슷한 글감이다. 《애도일기》는 옮긴 말씨가 썩 안 좋다고 생각했는데, 《아침의 피아노》는 좀 다르다. 죽은 어머니를 슬퍼하는 옮김책은 슬프고 슬프다는 말만 헛되이 맴도는 알맹이 없는 멧울림으로 읽었다면, 《아침의 피아노》는 글쓴이가 죽기 사흘 앞서까지 적은 글이다.

이제 몸을 내려놓고서 떠난 글쓴이는 ‘물가에 앉았다. … 생이 음악이라는 것도 알겠다’ 하고 적는다. 어쩐지 이 말에 뭉클했다.

삶이 노래라는 말이 왜 내 마음에 와닿았을까 하고 돌아본다. 노래는 즐거운 노래도 있지만, 슬프거나 아픈 노래도 있다. 활짝 웃고 춤추는 노래고 있지만, 눈물에 젖으면서 처지는 노래도 있다.

요즘 우리 집은 웃음노래가 아닌 눈물노래를 닮았다. 아니, 요 몇 달은 눈물노래를 잇는다. 열한 해를 이어온 가겟일을 접는 마지막판인데, 일도 더 많고, 마음을 쓸 곳도 너무 많고, 지치고 힘든 일은 그야말로 넘친다.

우리 엄마가 언젠가 한 말이 떠오른다. “살아 보니깐 아픈 것보다 돈 걱정이 가장 좋더라”

걱정이 좋을 수 있을까? 곰곰이 생각한다. 아니, 걱정도 좋을 수 있겠구나. 아무런 걱정이 없는 삶이라면 어떤 하루일까? 아플 적에는 아무 생각도 못 한다. 아플 적에는 아무것에도 마음을 못 쓴다. 돈 탓에 걱정을 할 적에는 어떻게든 다시 일어설 생각을 하고, 어떻게 하면 어떻게 하면 어떻게 하면 하고 자꾸자꾸 마음을 기울이면서 스스로 기운을 차린다.

내가 아는 사람도 집임자 때문에 애를 먹더라. 우리 가게는 집임자가 우리를 못 나가게 해서 애를 먹는다면, 언니네는 전세금을 떼먹혀서 애를 먹었다. 언니네가 깃든 집은 그곳 집임자가 돈을 챙겨서 숨어버렸다더라. 경매가지 갔더라.

《아침의 피아노》를 곱씹는다. 곧 죽을 날을 앞둔 글쓴이는 마음이 무겁고, 마음이 흔들릴 틈이 없다고 한다. ‘남겨진 사랑이 많아서’라고 말을 하는데, 나도 이 말이 마음에 닿는다. 몸을 움직이며 살아가는 동안 삶이 있다. 삶을 하루하루 또박또박 살아가며 일을 한다.

‘예쁘게 생겼잖아요. 사람이나 물건이나 예쁘면 비싸요.’ 하고, 아침마다 아파트에 트럭을 세우고서 딸기를 파는 남자는 갓 따온 딸기처럼 늘 싱싱하게 일했다고 들려주는 대목도 마음에 든다. 그렇지만 마음에 걸리기도 한다. 한창 가겟일을 하는 동안, 나는 이 책에 나오는 딸기장수 아저씨처럼 우렁차고 즐겁게 외치면서 일하지는 못 한 듯싶다. 우리 가게 물건이 얼마나 예쁜지 신나게 밝히지 못 했구나 싶다. 나도 짝꿍도 아무래도 장사꾼은 못 되었다고 느낀다. 어찌저찌 가겟일을 하는 삶으로 들어왔지만, 어찌저찌 이 길에서 나가려고 헤맨다.

《아침의 피아노》는 ‘글쓰기는 타자를 위한 것’이라고 이야기한다. ‘타자를 위한 글’이 무엇인지 모르겠지만 ‘이웃을 헤아리며 쓰는 글’이라고 옮겨서 생각해 본다. 내 하루를 이야기로 여밀 적에 나를 돌아볼 뿐 아니라, 나를 둘러싼 이웃을 살핀다. 내가 살아낸 하루를 글로 쓸 적에 나부터 되새길 뿐 아니라, 내 곁에 있는 사람들을 돌아본다.

고비도 곧 지나가겠지. 걱정도 곧 끝나겠지. 앞으로 나도 짝꿍도 새 일거리를 찾아서 다시 한 걸음씩 내딛겠지.

2024. 02. 25. 숲하루