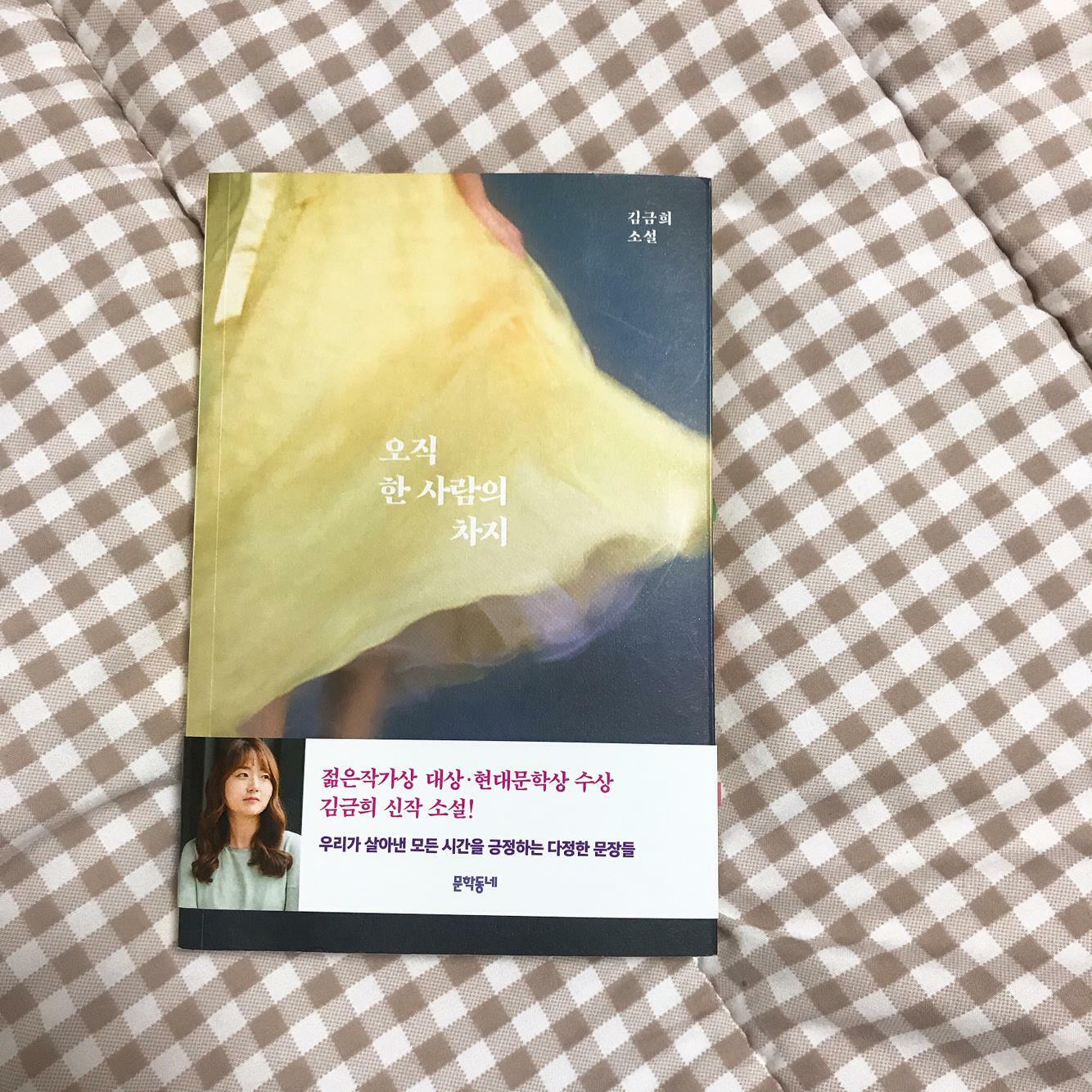

<트레바리 12월의 책>

작년에 친구가 너무 재밌고 특이한 사람의 이야기를 들려주겠다며 앉은자리에서 소설 한편을 뚝딱 읽어주었는데, 출판사에서 일하는 특이하고 자기만의 세계에 갇힌 융통성 없는 답답한 한 남자의 이야기였다. 묘사가 재밌기도 하지만, 살면서 한번쯤(아니 분명히) 겪어 본 익숙한 인물의 스토리에 빠져들어 킥킥거리며 재밌게 들었다. 그 소설이 김금희의 ‘조중균의 세계’였다. 등장인물들에 대한 작가의 애정이 느껴졌었는데, ‘오직 한 사람의 차지’에서도 같은 감상이 느껴졌다. 엄청난 서스펜스나 반전이 있는 이야기들은 아니지만, 출퇴근하며 매일 마주칠법한 그런 사람들의 사연. 외롭고, 예민하고, 적당히 불행한 인간군상들. 소설마다의 화자는 그다지 특별하지 않은 사람들의 이야기를, 타인이라는 세계를 이해해 보려고 깊이 파고들어 서술한다. 그러면서도 아주 날카롭지는 않아서 그 인물을 공격하지는 않는 그런 시선과 묘사가 따뜻했다.

“선배는 국화를 참아냈고 그렇게 선배가 참는다고 느껴질 때마다 나는 마음이 서늘했다. 그 모든 것을 참아내는 것이란 안 그러면 모든 것을 잃는다는 절박함에서야 가능한데 그렇다면 그 감정은 사랑이 아닐까 생각했기 때문이었다.”

-[체스의 모든 것]

김금희는 문장 장인이라더니, 과연 그랬다. 감정이입할 등장인물을 찾기는 어려웠지만, 그녀의 유려한 문장을 곱씹는 것만으로도 충분한 책이었다.