[페루, 내 영혼에 바람이 분다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[페루, 내 영혼에 바람이 분다]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

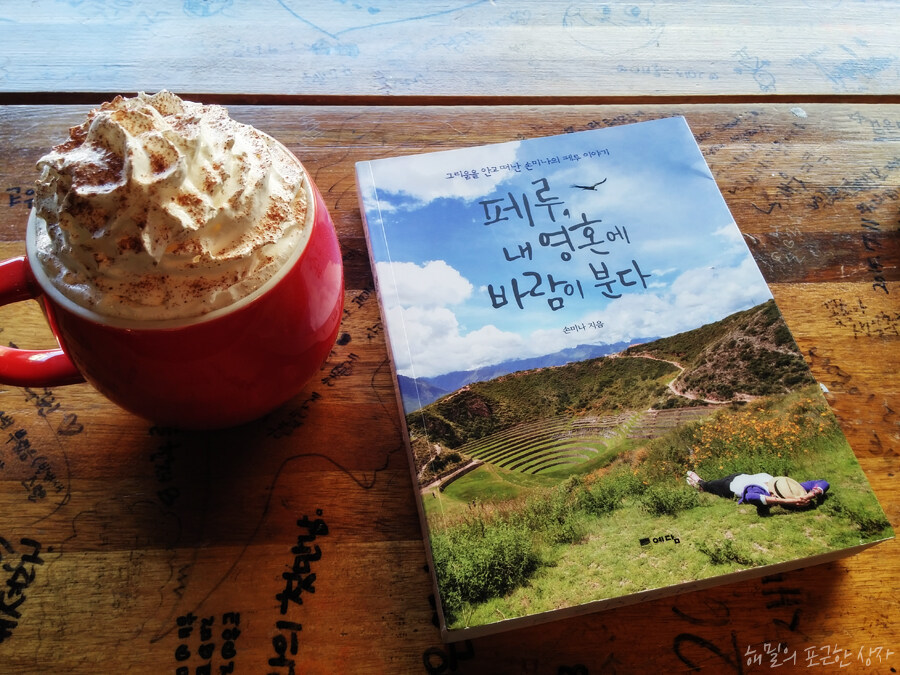

페루, 내 영혼에 바람이 분다 - 그리움을 안고 떠난 손미나의 페루 이야기

손미나 지음 / 예담 / 2015년 11월

평점 :

절판

2016년, 책을 통한 나의 첫 여행지는 페루였다.

빨간 책방 팟캐스트를 들을 때마다, 제일 먼저 들려오던 손미나 작가님의 목소리. 저 책을 언젠가 읽겠지 했는데 마침 신간평가단 16기 두 번째 도서로 선정되었고, 그렇게 2016년 첫 여행에세이로 이 책을 읽게 된 것이었다. 그러고 보면, 책으로의 여행은 늘 즉흥적이었다. 도서관 서가를 돌다가 어느 날은 책등에 끌려, 어느 날은 제목에 끌려 책을 집어 들고 여행을 떠나곤 했으니.

이 책 이전에, 페루는 이적, 유희열, 윤상이라는 ‘세 뮤지션’으로 기억되는 여행지였다. ‘꽃보다 청춘’을 통해 페루로 떠난 세 사람. 그들의 여행기 속에 펼쳐졌던 페루 곳곳의 풍경. 그리고 그곳에서 세 사람 각자가 느낀 감정들이 녹아든 인터뷰를 보며 TV로 페루를 여행했던 2년 전 여름. 이번엔 손미나의 페루였다. 황열병 예방주사를 맞는 것도 있지 않으며, 페루로 떠날 채비를 하고 기꺼운 26시간의 비행으로 도착한 그곳은 페루의 수도 리마. 손미나는 그곳에서, 마추픽추를 끼고 있는 도시 쿠스코가 고향인 친구 이야를 다시 만난다. 페루까지 왔는데 자신이 쿠스코와 마추픽추에 함께 가지 못한다면 평생 한이 될 거라며, 어떻게든 꼭 가겠다는 친구의 약속이 함께하는 아름다운 리마의 밤.

밀린 수다가 끊일 줄 몰랐던 밤을 뒤로하고 떠난 첫 여행지는 아마존이었다. 짙푸른 하늘, 새하얀 구름, 순식간에 살갗을 태워버릴 것만 같은 햇볕, 높은 습도, 사방을 둘러싸고 있는 집채만 한 열대 식물, 가슴 깊은 곳까지 파고드는 초록 내음 등등 모든 것이 난생처음인 아마존. 사진도 사진이지만 글이 주는 느낌이 생생해서, 나 역시 역동적으로 읽어냈던 여행지였다.

대망의 마추픽추로 향하는 당일, 쿠스코에 닥친 갑작스런 악천후로 비행기가 결항되었고, 손미나와 레이나는 푸에르트 말도나도에 하루 머물게 된다. 모든 여행이 다 그런 것은 아니지만, 여행의 묘미는 바로 이런 순간에 찾아온다. 호텔 체크인 후, 항공사에서 제공한 식권을 사용하려면 택시를 타야 했던 두 사람. 저렴한 물가 덕분에, 택시 기사인 오스카 아저씨에게 하루 종일 자신들의 일정을 책임져달라고 제안했고 그 제안은 둘의 여행에 잊지 못할 시간으로 다가온다. 오스카 아저씨가 아니었다면, 우리가 어떻게 도시의 기사 식당에서 밥을 먹어볼 수 있겠냐고. 이건 정말 엄청난 경험이라고. 우리의 땀이 곧 우리의 삶이라 말하던, 흥이 많은 식당 아줌마까지. 정말이지, 우연한 사건과 만남이야말로 여행이 선사하는 최고의 선물이라는 것을 다시금 느끼게 되었다.

책을 읽는 나 역시 기다렸던 마추픽추 등반을 앞둔 밤. 그녀는 이렇게 생각한다.

페루 여행은 인간으로서의 한계를 적나라하게 확인할 수 있어 더욱 감사한 시간이었다. 자연이 허락하지 않으면 아무 것도 마음대로 할 수 없는 상황들을 마주하면서 한없이 낮아지던 경험. 때로는 그저 겸허하게 받아들이거나 포기하는 것이 인간의 숙명이라는 깨달음. 인간 능력의 유한함을 인정하고 교만함을 버릴수록 영혼이 자유롭고 평화로운 경지에 이를 수 있다는 소중한 진리. 이것이 바로 페루 여행에서 얻은 첫 번째 가르침이었다. (p.115)

인간으로서의 한계를 적나라하게 확인하게 되지만, 그것을 감사하게 여길 수 있는 시간. 나 역시 페루를 여행하게 된다면 그렇게 느낄 수 있을까 하고 상상하게 만든 구절이었다.

마치 ‘다음 주에 종로 1가에서 보자’라고 하듯 ‘며칠 후 마추픽추에서 만나’하고 ‘넌 그냥 네 리듬대로 보고 있어. 내가 알아서 널 찾을게,’라는 말을 덧붙였던 이야는 정말 그렇게, 둘에게 다가왔다. 이야 같은 친구가 있어서 부럽다는 생각이 들었지만, 마추픽추가 더욱 특별했던 건 오랫동안 기대했기 때문도, 일생에 단 한 번뿐일지 모르기 때문도 아닌 바로 소중한 친구 이야와 함께했기 때문이라는 그녀의 글을 읽고 나서는 서로가 부러워졌다. 그 순간만큼은, 페루로 여행을 떠났다는 것보다 서로 그런 친구를 뒀다는 사실이 참 부러웠다.

“즐거운 하루였어, 이야. 나… 여기에 온 이후로 이상하게 마음이 편해졌어. 아무리 뜨거운 인생도 결국은 역사 속으로 묻혀버리게 된다는 진리가 온몸을 파고드는 것 같고… 그러한 인간 삶의 유한함을 약간은 더 담대하게 받아들일 수 있을 것 같아. 왠지 위안이 되는 건, 이런 역사적인 흔적들을 마주하면서 감동으로 가슴이 벅차오르는 걸 느낄 때 결코 죽음이란 것이 끝이 아니고 또 다른 형태로 살아가는 것이라는 생각이 들어서야. 저 거대하고 웅장한 돌담들도 언젠가는 풍화되고 형체가 망가지겠지만 그 자리에 어김없이 햇빛이 내리고 바람이 불 때마다 잉카인들의 혼은 다시 살아날 것만 같아. 어려워. 내가 느끼는 감정을 잘 표현하기가… 그렇지만 한 가지 분명한 건 정말로 내 마음에 완전에 가까운 평화로움이 스며들고 있다는 거야.” (p.154)

사랑하는 아버지가 세상을 떠난 후, 아버지에 대한 그리움을 가득 안고 페루에 온 그녀가 느낀 감정을 읽고 있으면 내 이야기인양 와 닿았다. 실제로 마주하는 감동은, 무엇을 상상하든 그 이상이라는 마추픽추 앞에서, 제 아무리 뜨거운 인생도 결국은 역사 속으로 묻혀버리게 된다는 진리를, 인간 삶의 유한함을 다시금 느꼈을 그녀. 아버지의 죽음 역시 죽음으로 끝이 아니고, 또 다른 형태로 살아가는 것임을 깨달았을 것이다. 역사학자로 일생을 걸어오신 아버지께서 늘 가고 싶어 하시던 나라 페루에서, 볼 수밖에 없는 운명으로 ‘콘도르’를 만난 딸의 여행 역시 아버지가 또 다른 형태로 살아가는 것임을 보여준 것이 아닐까.

맛있는 건 기본에, 재밌기까지 한 감자 요리를 먹고, 가난한 자의 갈라파고스 ‘바예스타스 섬’을 여행하고, 우스꽝스러운 에피소드로 남았지만 감사했던 ‘나스카 라인’ 투어, 무언가에 이끌린 사람처럼 일정을 변경하고 쿠스코로 향하는 비행기에 올라 다시 만난 가이드 ‘그레고리’와 함께하고, 마지막으로 다시 찾은 이야의 집에서의 이야기로 그녀의 페루 여행기는 끝을 맺는다.

레이나의 사진과 손미나의 글을 통해서였지만 TV로만 봤던 페루의 여행지 곳곳에 한껏 발을 담그고, 따뜻한 사람들과 함께 부대낄 수 있었던 즐거웠던 시간. 내게도 언제, 어떤 바람이 불어 페루로 떠날 채비를 하게 될지도 모른다는 행복한 상상을 하며 마지막장을 덮었다.

* 알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다.