[우물에서 하늘 보기]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[우물에서 하늘 보기]을 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

-

-

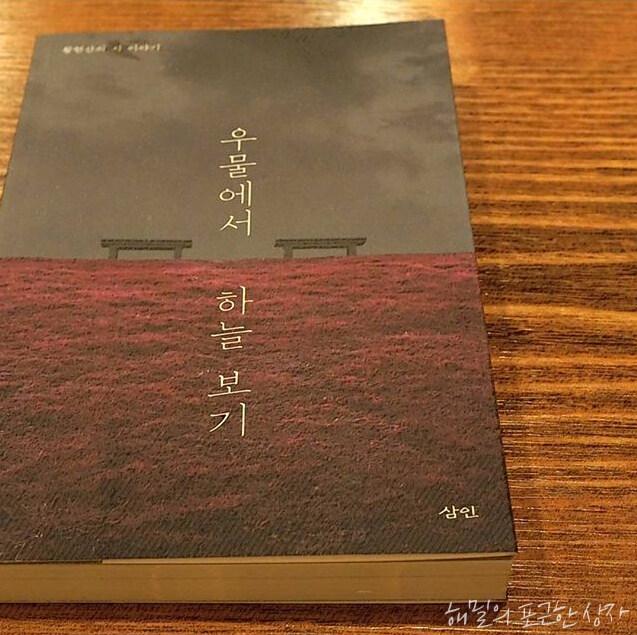

우물에서 하늘 보기 - 황현산의 시 이야기

황현산 지음 / 삼인 / 2015년 11월

평점 :

인생 드라마 중 하나인 ‘건빵선생과 별사탕’에서, 공효진이 연기한 교사 나보리의 대사 중에 이런 대사가 있다.

“시 할 차례라고 하던데, 맞아? 시는, 내가 살아있음을 알려주려고 있는 거야. 살면서 외롭거나 힘들거나 혹은 내가 하찮다고 느껴지거나 할 때, 아무 시집이나 한 번 읽어봐. 그럼 그 순간 세상에서 가장 소중한 자신을 발견하게 될 거야. 누가 본문 좀 읽어볼까?”

이 드라마가 방영될 당시의 나는 보리가 가르치던 아이들보다 조금 어렸고, 이 드라마에 관심이 없었다. 그렇게 시간이 흘러 스무 살이 되었고, 시와 소설과 희곡을 배웠던 시간을 지나 이 드라마를 찾아봤다. 그 당시에 봤다면, 나는 지금의 내가 아닐 것이라는 생각이 들 정도로 좋은 드라마였다. 이제 겨우 ‘시가 뭔지 알았다’고 자부했는데, 시는 내가 살아있음을 알려주려고 있는 거라 말하는 드라마라니. 그간 내가 알던 시도 시였으나, 보리쌤이 이야기하는 시야말로 진정한 시라는 생각이 들었다. 보리쌤 말마따나 나 역시, 살면서 외롭거나 힘들거나 혹은 내가 하찮다고 느껴지거나 할 때 아무 시집이나 한 번 읽어 보았던 적이 있으며, 그 순간 세상에서 가장 소중한 자신을 발견한 적이 있기 때문이었다.

워낙 좋아해서 여기저기 써넣고 종종 들여다보는 저 대사를, 문학평론가 황현산은 시화집 『우물에서 하늘 보기』에 이렇게 썼다.

"시에는 한 편 한 편마다 무언지 모를 극단적인 것이 있다." 시를 쓰거나 읽는 사람들에게 "무언지 모를 극단적인 것"이란 말은 빈말로 들리지 않는다. 시는 늘 우리에게 이 세상의 시간이 아닌 것 같은 다른 시간을 경험하게 한다. 시를 쓰게 하는 힘도 읽게 하는 힘도 거기서 비롯한다. 나는 오랫동안 시를 비평해오면서 무언지 모를 이 극단적인 것에 관해 되풀이해서 생각했다. 그것을 '시적인 무엇'이라고 단순하게 뭉뚱그려 부르면서 마음이 어떻게 시적 상태에 이르는지 설명하려고 애썼다. 사람들은 저마다 제 심정이 한 자락 노래를 타고 날아오르듯 약동하고, 삶의 어떤 매듭이 물결처럼 밀려드는 몽환에 휩쓸리고, 정신이 문득 소스라치면서 또 하나의 새로운 각성에 이르던 순간들을 기억할 것이다. 내가 '시적인 무엇'이라고 부르는 것은 바로 그 순간의 동력과 연결된 모든 것들을 말한다. 그 동력은 정신이 집중된 시간에도 나타나고 심신이 풀려 자유로워진 시간에도 솟아올라 내 존재가 세상에서 가장 하찮은 것은 아님을 알려주곤 한다. (p.8)

평론가 신형철의 문장이 떠올랐다. ‘영화평론은 영화가 될 수 없고 음악평론은 음악이 될 수 없지만 문학평론은 문학이 될 수 있다.’는 그 문장이 말이다. 황현산의 글 역시, 문학이 된 문학평론이라는 생각이 든다. 한 문장 한 문장 그냥 지나칠 수 없는 그런 글. 읽는데 다소 시간이 걸릴 것 같아 아득했지만, 무언지 모를 극단적인 것의 품에 파묻힐 생각을 하니 기꺼운 마음으로 나는 이 책을 읽기 시작했다.

이 책에 실린 스물일곱 편의 길지 않은 글들은 지난 2014년 한해 동안 《한국일보》에 ‘황현산의 우물에서 하늘 보기’라는 제목으로 실렸던 시화들이다. 시에 관해 말하기 시작하면 인간의 삶에 대해, 그 말에 대해 까다로운 언설들을 지루하게 늘어놓기 마련인데, 그게 신문의 칼럼으로 적당할지 늘 염려했지만 다행히 독자들의 호응이 있었다고 한다. 그 다음 이어지는 문장이 참 마음에 들었다. ‘사람들이 시에서 그렇게 멀리는 떠나지 않았고, 시가 또한 인간사의 우여곡절에서 영영 달아나지 않았음을 독자들과 함께 확인한 셈이다.’라는 그의 말이 참 든든했다.

함께 확인한 글 중에, 나는 13 ‘창조와 희생’이라는 글이 가장 와 닿았다. 글은 그림을 잘 그린 소년의 이야기로 시작해서 창조와 예술에 대해 이야기하고, 그러다 희생에 대해 이야기한다. 단연 ‘압권’이라 생각하는 문장은 가장 마지막 문단에 있다.

세월호 희생자의 가족들은 인천에서 배 떠나던 그 시간을 "영원의 시간"에서 지우고 싶어 잠을 자도 잠들지 못할 것이다. 그러나 그 몸서리치는 기억을 누가 지울 수 있겠는가. 예술의 희생보다 세상의 희생이 먼저 있다. 예술이 세상을 낯선 것으로 만드는 것이 아니라 세상이 갑자기 낯선 것이 되어버린 사람들을 위해 예술이 있다. 예술에 희생이 따르는 것이 아니라 희생 뒤에 겨우 예술이 있다. 믿음과 사람이 그렇게 어렵고, 믿음과 사랑이 그렇게 절박하다. (p.130)

나는 위 구절이 앞서 언급한 나보리의 대사와, 시에는 한 편 한 편마다 무언지 모를 극단적인 것이 있다는 문장과 같은 맥락에서 읽혔다. 세상이 갑자기 낯선 것이 되어버린 사람들을 위해, 그들의 희생 뒤에 겨우 예술이 있다는 말. ‘겨우’라는 부사가 ‘예술’앞에서 이리도 빛을 발할 수 있다니. 이게 문학평론의 힘이구나 싶었다.

우리에게 이 세상의 시간이 아닌 것 같은 다른 시간을 경험하게 하는, 시.

내 존재가 세상에서 가장 하찮은 것은 아님을 알려주곤 하는, 시.

비단 시만이 경험하게 하고, 알려주는 건 아니지만 지금 이 순간만큼은 시에 대해서만 생각하자. 보리쌤의 말처럼 아무 시집이나 좋다. 어떤 시집이건 간에 우리는 그 순간 세상에서 가장 소중한 자신을 발견하게 되고, 동시에 ‘살아있음’을 느끼게 만들어 줄 것이다.

문학이 된 문학평론을 쓰는 그의 글 속 갱피 훑는 여자의 노래에서, 만해의 ‘이별’에서, 최승자의 어깨에서 ‘시적인 무엇’은 우리에게 조용히 다가와, 오래 남을 것이다.

* 알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다.