-

-

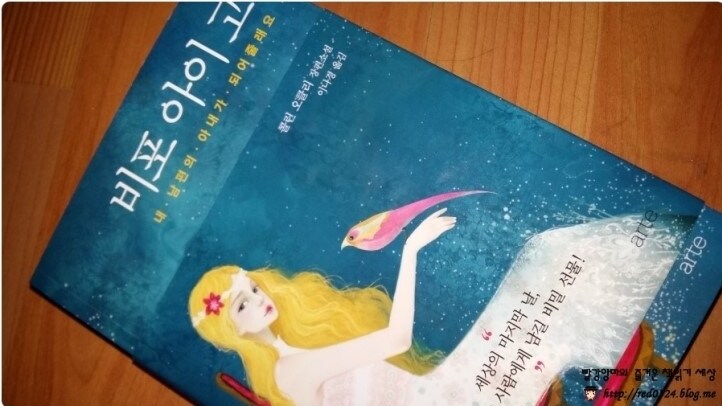

비포 아이 고 - 내 남편의 아내가 되어줄래요

콜린 오클리 지음, 이나경 옮김 / arte(아르테) / 2015년 7월

평점 :

절판

가벼운 연애소설이 읽고 싶었다. 그래서 로맨스라길래 아무 생각없이 읽기 좋겠구나 라며 단순하게 생각하고 책을 들었다.

아, 그런데 이걸 뭐라고 해야할지...... 로맨스 소설이 아니었구나..... 무조건 사랑이야기라고 해서 로맨스로 치부할 순 없는 거다. 그러기엔 읽으면서 생각이 깊어지고 고민이 많아진다.

읽기를 시작하면서, 앞에 소개된 간단한 띠지들의 이야기를 보면서 떠나는 그녀가 사랑하는 남편을 위해 새로운 누군가를 찾아준다는 이야기라고 했을땐 뭐 그리 오지랖이냐고 혼잣말을 했었다. 어차피 떠나는 사람만 안된거다. 남겨진 사람들은 어떻게든 살아간다. 그리고 자신이 그리 도와주지 않아도 누군갈 다시 만나고 사랑하고, 가끔은 먼저 간 사람을 생각하겠지만 시간이 지날수록 웃는 횟수도 늘어갈 것이다. 그러니, 자신이 나서서 그러지 않아도 된다며, 툴툴댔다.

그런데, 책을 읽어 나가면서 나는 뭐랄까...... 내 이야기는 아니지만 뭔가 자꾸만 책 속에 빠져들어서 감정이입이 된다. 그래서 슬프다. 자신이 떠나고 난 후 남편을 걱정해주는 그녀 때문이 아니라 남은 시간이 3개월 혹은 6개월 사이인데도 갑자기 아무 할 일이 없어져 버리고 너무 많은 시간이 남았다는 그녀의 이야기에 나는 헉한다. 그렇다. 어떻게 보면 짧은 시간이겠지만 이미 아무것도 의미가 없어진 사람에겐 그 하루하루 뭘 하고 보낼지 막막해 질지도 모른다. 희망이라는 것이 없는 삶. 그러니, 뭘 하며 보내야 할지 모르는 거다. 아마 그래서 그런게 아닐까? 비록 그녀는 자신이 떠난후 남편을 위해서 라고 하지만 그 남은 시간들을 뭔가에 의미를 부여하며 움직이고 싶어서가 아니었을까?

시간이 정해져 버린 삶은 정말 끔찍하다. 과연 나에게 그런일이 닥친다면? 생각만 해도 몸서리쳐진다. 특히나 책속의 데이지처럼 모든걸 꼼꼼하게 정리하고 기록하며, 책임감 강한 세상 신경쓸게 많은 여자에겐 더더욱...... 너무 그런 사소한 것들 신경써서 그런 병이 온건가? 라는 생각을 한순간 했지만, 그건 아무도 알 수 없는 것이다. 병이 든다는게 꼭 성격 탓이라고 만 할 수 없는 거니까.

어쩌면 나는 이 책을 읽으면서 작년에 잃은 내 친구를 생각때문에 더 맘이 아팠는지도 모르겠다. 데이지와 같은 병이 었고, 그래도 나름 치료를 잘 견디고 있다고 생각했으며 한번씩 통화할때마다 웃으며 왜 그 병이 그리 안낫고 지랄이냐며, 얼른 나아서 우리 좀 자주 만나서 같이 놀러도 가자고 했었는데..... 그리고 마지막 만났을때가 내가 크나큰 슬픔에 잠겨있을때 나를 위로해 주러 왔을때였다. 자신도 치료중이었지만 나를 위해 왔었다. 겉으로 봐도 그다지 호전돼 보이지 않았던 친구의 모습. 그래도 여전히 성격은 밝아서 웃으며 이야기를 나눈 친구. 그러나, 그와중에 이혼을 했다고 했던 친구.... 그리고 마지막 가기 일주일 전쯤 전화통화하면서 왜 또 병원에 있냐고 나는 뭐라 했던거 같다. 그리고 우리는 또 웃었는데..... 그러면서 마지막 가는길에 배웅을 못했던 친구 생각이 너무 났던거 같다.

담담해서 더 슬픈 책이다. 발버둥 치지 않아서 더 맘이 아픈 책이다. 그냥 힘들다고 잭에게 어리광도 막 부리고 계속 옆에 있어달라고 징징대지. 물론 그녀도 슬프고 분노하고 짜증낸다. 그런데 그게 막막 아이처럼 떼 쓰는게 아니라서 맘이 아프다. 나는 좀 그랬으면 좋았을텐데... 더더더 짜증내도 좋았을텐데... 현실이라면 그럴텐데.. 막 이런다. 그렇다면 이야기로 만들어지지도 않았을 테지만..

담담해서 더 절절하게 아팠던 책. 내친구가 떠올라 더 맘이 아팠던 책.

떠나는 사람과 남는 사람의 아픔이 이제는 그저 그런 남들 이야기로 가볍게 안 느껴지는 책이다. 나도 나이를 먹어가는건가....

엉뚱하지만 그녀가 하고자 하는 행동이 이해가 되는 내가 더 웃긴다. 읽기 전에는 말도 안되는 이야기라고 생각했었는데 읽을 수록 이해가 되는 이야기다. 그래, 밝은 사랑만 로맨스 소설이던가... 이런 표현되지 않는 절절함도 로맨스지. 그런데 그런 가벼운 느낌의 로맨스라고 한정짓기엔 너무 아픔이 많아서 나는 로맨스 소설이라고 부르지 못하겠다.

처음부터 담담하게.. 조용히 흐르는 이야기가 나는 술술 넘어갔다. 그녀의 시선을 따라가고 마음을 따라가니 그녀가 마치 보이는 것 같은 느낌이었다. 조용하지만 깊이를 찌르는 느낌. 로맨스라고 가볍게 다루지 않길....

그나저나, 제목은 차라리 우리나라 말로 번역 돼 나오는게 좋치 않았을까? 그냥 .. 그게 그냥 그렇다.