내가 모르는 누군가 나의 책을

읽고 리뷰를 해주었는데 글을 쓴 나보다 더 글을 좋아해 준 것 같은 기분이다. 나의 다른 책이 나온다면 읽을 계획이라는 말에 묘한 기분이 든다.

시와 소설은 쓴 사람의 것이 아니라 필요로 하는 사람의 것이라는 말을 실감했다.

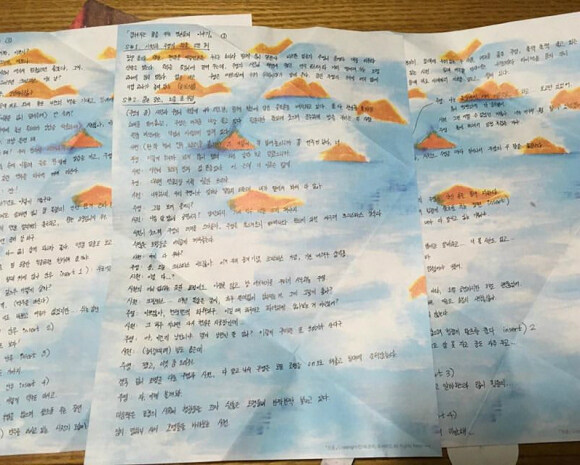

작년의 나에게 일어난 신기한

여러 개의 일 중에 하나는 단편영화를 제작하여 극장에까지 올려 상영을 한 신입 영화감독이, 자신이 쓴 시나리오를 봐 달라며 보내온

일이었다.

나는 시나리오를 한 편도 본

적이 없다. 보내온 시나리오를 펼쳐 보고 이것이 영화 시나리오라는구나, 하며 신기해했다. 시나리오라는 것은 소설과는 다르고 에세이와는 전혀

다른, 마치 눈앞에 노을 질 무렵에서 어스름해질 무렵으로 넘어가는 크리스마스이브를 보내는 주인공인 시원과 주영이 있는

듯하다.

S#이 뭔지, 인서트에 대해서

찾아봤던 작년이 떠오른다. 시나리오 어땠어요?라고 물어오면 나는 아무런 대답을 하지 않을 작정이었다. 시나리오에 대해서 나 같은 인간이 논할

수는 없었다. 하지만 시나리오에 대해서 묻지 않았고 나 역시 시나리오에 대해서 어떤 말도 하지 않았다.

아마도, 어쩌면 서로가 다른

길을 가고 있지만 그 밑바닥에는 ‘글’이라는 크고 굵고 단단한 강이 흐르고 있어서 마르지 않는다는 것을 무언으로 알고 있었다는 생각이

든다.

나는 우리 사회가 변영주 감독

같으면 좋겠다는 생각을 늘 한다. 변영주 감독은 어떤 우울하고 암울하고 슬픈 영화 속에서도 위트와 유머를 찾아낸다. 이 사회가, 그 속의

우리들이 변영주 감독 같다면 불행하지 않을 것이다.

그런 변영주 감독이 인간이

망가지는 길의 첫 번째는 같은 영화를 수십 번 본다. 두 번째는 그 영화에 대한 리뷰를 작성한다. 마지막으로 영화를 만들려고 뛰어들면서

망가진다고 했다. 우리는 그렇게 기분 좋게 망가지는 것이다. 한 번도 망가지지 않고 죽는 것 또한 불행하고 슬픈 일일지도

모른다.