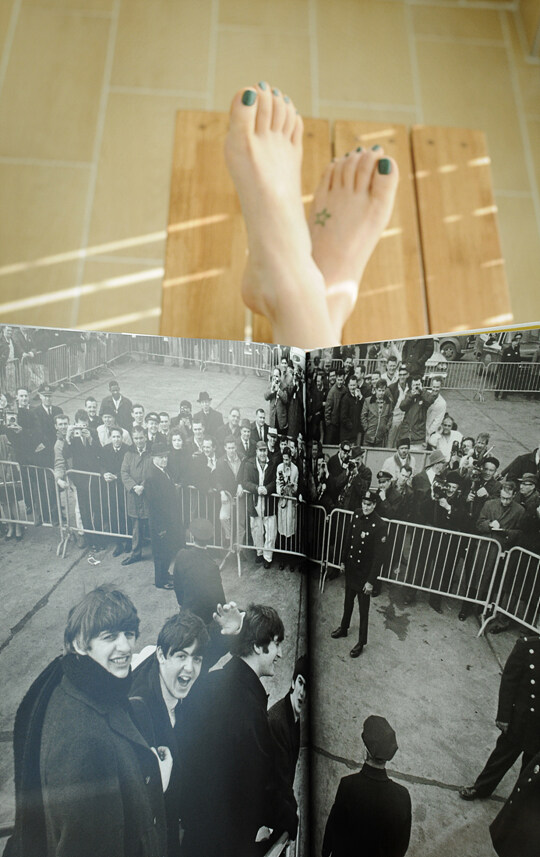

(비틀즈 왕팬들에게는 몹시 부끄러운 수준이지만, 비틀즈는 저에게 의미있는 밴드입니다. 말랑말랑한 음악이 가득 담긴 비틀즈의 두장짜리 LP([White Album])가 분명히 제게 있었던 것 같은데, 친구에게 빌려주었는지 찾지 못해서 유감입니다. 스티븐 킹의 아들 조힐(Joe Hill)이 쓴 [뿔]에는 작가의 비틀즈에 대한 사랑이 담겨있습니다. 아래 글에 언급된 는 사람들이 떼로 모여있는 LP. 싱글은 [뿔] 앞에 있는 CD. )

"나는 비틀즈를 아주 좋아합니다. 비틀즈는 내가 가장 좋아하는 밴드이며, 내가 선호하는 노래의 대부분을 썼습니다. 그들은 예술에 대한 내 많은 생각들을 형성해주었지요. (I love The Beatles. They're my favorite band, they wrote most of my favorite songs, they shaped a lot of my ideas about art.)"

2010년 5월 10일에 조힐이 자신의 트윗에 남긴 글입니다.

"음악에 그렇게 관심이 없어서 그런가 봐." 리는 침착하게 말했다. "시디는 비싸지 않나?"

이그는 당황했다. 음악에 관심이 없는 사람도 있다니. 그건 마치 행복에 관심이 없다는 것과 같다.

(중략)

"넌 누구 듣는데?"

"잘 모르겠어. 이것저것. 최근엔 비틀스에게 홀딱 빠졌어."

'최근'이란 지난 7년을 의미하는 것이었다.

"너도 비틀즈 좋아해?"

"잘 몰라서. 무슨 음악인데?"

세상에 비틀스를 모르는 사람도 있다는 충격에 이그는 휘청거렸따.

"글쎄, 비틀스 같은 음악이지 뭐. 존 레논과 폴 메카트니."

"아, 그 사람들."

리는 대답했지만 말하는 모양으로 봐서 창피한 나머지 아는 척할 뿐이라는 인상이 풍겼다. 그렇지만 그렇게 애써 아는 척하는 것도 아니었다. 이그는 아무 말하지 않고 시디꽂이로 가서 비틀스 컬렉션을 훑었다. 먼저 [Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band]를 생각하고 꺼냈다. 하지만 정말 리의 마음에 들지, 관악기와 아코디언 연주가 정신없다고 할지,여러 스타일이 미친 듯 뒤섞여서 록 즉흥연주가 영국 술집의 합창으로 바뀌었다가 멜로우 재즈로 바뀌는 식의 전개에흥미를 잃어버릴지 알 수 없었다. 어쩌면 소화하기에 조금 더 쉬운 것. 명확하고 귀에 쏙 쏙 들어오는 선율이나 로큰롤이라고 딱 들으면 알 수 있는 그런 음악들을 좋아할지도 모른다. 그러면 [White Album]. 다만 [White Album] 으로 비틀스에 입문한다는 건 20분 지난 영화를 보러 들어가는 거나 비슷했다. 액션은 있지만 인물이 누군지, 왜 그 인물들에게 관심을 가져야 하는지 알 수 없다. 정말로, 비틀스는 이야기가 있었다. 비틀스를 듣는 건 마치 책을 읽는 것 같았다. 그렇다면 [Please Please Me]로 시작해야 한다. (p.128)

웃으면서도 이그는 풀이 죽었다. 비틀스를 좋아하지 않는다는 건 아예 모르는 것보다 더 나빴다. (p.146)

(At the same time he was laughing, Ig was distressed. Not liking the Beatles was almost as bad as not knowing about them at all.”)

(조힐은 저술 작업을 할 때 이야기가 끝날 때까지 한 음악을 반복해서 듣는 습성이 있는데,[뿔]을 작업할 당시에는 밴드 KISS의 음악인 "Heven's on Fire"를 8천번 정도 들었다고 합니다. 예상 외로 비틀즈의 음악은 아니었네요.ㅋ 관심 있는 분은 [뿔]의 전반적인 정서가 이 노래에 기대고 있으니 한 번 들어보시길 바랍니다.)

[뿔]이란 작품은 매우 매력적인데, 그 중에서도 저는 비틀즈에 관련된 윗 부분이 정말 맘에 들었습니다. 비틀즈에 대한 조힐의 애정이 듬뿍 담긴 저 재치있는 문장들은, 비틀즈의 팬들이라면 정말 공감하실 듯 싶습니다. 이빨이 떨릴 정도로 맛있는 음식을 먹을 때 처럼, 저는 이 문장들이 좋았습니다. 아주 매혹적입니다. 몇번을 읽어도 싫증이 나지 않습니다.

비틀즈를 좋아하는 조 힐이 자신의 작품 [뿔]에 이런 글을 쓴 걸 보니, 주인공 '이그(Ig)'는 혹시 작가의 분신이 아닐까..하는 생각이 들었습니다.

조 힐이 유명한 작가 아버지를 두었듯이 이그 역시 유명 인사인 아버지를 두었고, 조 힐의 집안이 작가 집안이듯이 이그의 집안은 음악가 집안이란 점을 생각해 보면 작가와 주인공이 자연스레 겹쳐집니다. 그런데 한 인터뷰에서 조 힐은 "'당신이 아는 것을 써라'라는 말을 들었을 때 많은 사람들이 주인공을 그들 자신의 분신으로 만들어야만 한다고 생각하는 듯 보인다. 하지만 나는 그것을 언제나 피하려고 노력한다. [뿔]의 주인공인 이그는 나와 일부 비슷한 점이 있지만 매우 다르다"고 잘라 말합니다. 조 힐은 이그만큼 종교적이지 못하다고 하네요.

스티븐 킹의 아들로 태어나서 산다는 것은 어떤 관점에서는 나쁘지 않은 인생일 것입니다. 조 힐이 한살이 되기 전에 스티븐 킹은 그의 첫 성공작 '캐리(Carrie)'의 판권을 팔게 되서 가족들의 재정적인 걱정은 종지부를 찍게 되기 때문이죠.

그러나 작가적 야심이 있는 사람에게 아버지가 스티븐 킹이라는 것은 거대한 산을 등에 짊어지게 되는 것이나 마찬가지가 아닐까요?

"내가 만일 죠셉 킹(스티븐 킹의 아들임을 알 수 있는 이름)으로 글을 썼다면, 장르 소설은 쓰지 않았을 것 같네요. 그러나 내가 만약 조힐이란 이름으로 글을 쓴다면, 원하는 무엇이든 쓸 수 있었습니다. 그게 바로 제가 한 일입니다. 10년간 글을 쓰면서 유명한 사람의 아들이라는 압박감을 느끼지 않을 수 있었습니다."

12세에 지역 신문에 자신의 글이 실렸고 그 글에 대한 비평 맨 끝에 "조셉 킹은 베스트셀링 소설가 스티븐 킹의 아들이다."라는 글을 읽고, 작가는 깨닫게 됩니다.자신의 글이 온전히 자신의 글에 의해서 평가받기 힘들겠다라는 것을. 그것이 조셉 킹이라는 본명을 버리고 조 힐이라는 필명으로 영국으로 건너가 활동하게 된 가장 큰 이유라 할 수 있습니다.

스티븐 킹이 자녀들에게 묻습니다.

"얘들아, 아빠한테 잠자기 전에 이야기(bedtime story) 듣고 싶니?"

아이들이 비명을 지르며, "싫어요!!!!!"

(방송 진행자인 래리킹이 말한 스티븐 킹과 그의 자녀들에 대한 이런 농담이 널리 알려져 있었는데, 조 힐에 따르면 이것은 사실이 아니라고 합니다. (뭐 당연한 이야기지만), 조힐의 아버지, 스티븐 킹은 위대한 이야기꾼이었고, 아이들은 아버지가 들려주는 이야기를 좋아했다고 하네요. 그리고 둥그렇게 모여 앉아 19세기의 가정처럼 함께 책을 읽곤 했답니다. 함께 문학적 토론이나 이야기 짓기 게임을 나누었던 거죠. 가령 12살 나이의 조 힐이 "매우 더러운 빌딩에서 그들은 싸웠다."라고 쓰면,킹은 그게 무슨 의미냐, 그게 회반죽이 떨어져 나가서 벽돌 안쪽이 보이는 거니? 어떤 냄새가 나니? 내 머리속으로 그것을 볼 수 있도록 정보가 더 필요하다..라고 말하며 아들에게 적절한 조언을 했다고 합니다. 그리고 자식들이 어떤 책을 읽어라라든가 무엇을 보거라,라고 결코 지시하지 않았다고 합니다. 이런 자유롭고, 창조적인 분위기가 오늘의 조힐로 만들어준 듯 싶습니다. 조힐은 불과 11살에 조지 로메로 감독의 새벽의 저주(Dawn of The Dead)를 10회이상 보았다고 하는데, 그의 호러소설에 대한 경도는 이미 이때 결정되었다고 해야할까요? )

책을 읽고 나서 느낀 점은, 조 힐은 아버지 스티븐 킹의 문학적 DNA를 물려받은 것은 분명합니다만, 이젠 아버지의 명성에 그를 엮는 것은 이 빼어난 작가에 대한 모욕이라는 생각을 하게 됩니다.

이 포스팅에서는 일부분만 공개했지만, -보다시피- 그의 묘사는 실로 솜씨있고 요령이 있습니다. 어떤 장면은 정말이지 깜짝 놀랄 정도로 빠져들게 합니다. 그리고 어떤 장면에서는 사정없이 독자의 신경다발을 그러쥐고 흔들어 대고요. 그러면서도 깊이있는 철학적 주제가 작품 속에 수맥처럼 뻗어 있습니다. 대단한 작품입니다!

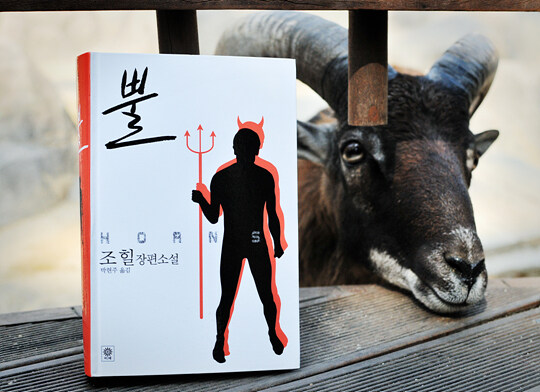

해리포터 이후 차기작을 고심하던 배우 다니엘 래드클리프가 [뿔]의 주인공으로 낙점되었다고 하는데, 이 작품(원작)이 워낙 재밌기 때문에 영화로 어떻게 변했을지 확인해 볼 계획입니다.

직접 만져보시면 아시겠지만, 책이 무척 그립감이 좋습니다.

테니스 라켓이나, 탁구라켓이 아닌 책에대해 그립감을 논한 것은

제가 태어나서 이 책이 최초입니다. 이 느낌..직접 만져보시면 아실 겁니다.

잡자마자, 읽고 싶어지는 타입의 책이 있다면 바로 이 책 [뿔(Horns)]입니다.

변기 앞에 흔들흔들 서서 세면대 거울에 비친 자기 모습을 본 순간, 자는 동안 머리에 뿔 두 개가 자라났다는 것을 알았다. 그는 놀라서 움찔 했고 열두 시간 만에 두 번째로 다리에 오줌을 지렸다. ( 뿔, p.11)

두둥실~책의 기묘하고 으스스한 분위기에 맞춰서 공중부양하는 책을 찍어 보았습니다.

(혹시 궁금하실 분을 위해 알려드리면, 낚시 줄을 사용해서 찍었답니다~그리고 포토샵으로 살짝 지웠더니..이런 초현실적인 분위기를 선사하는 군요.ㅎ)

뿔 달린 동물인 사슴이 이 책 [뿔]에 관심을 보입니다.^^