-

-

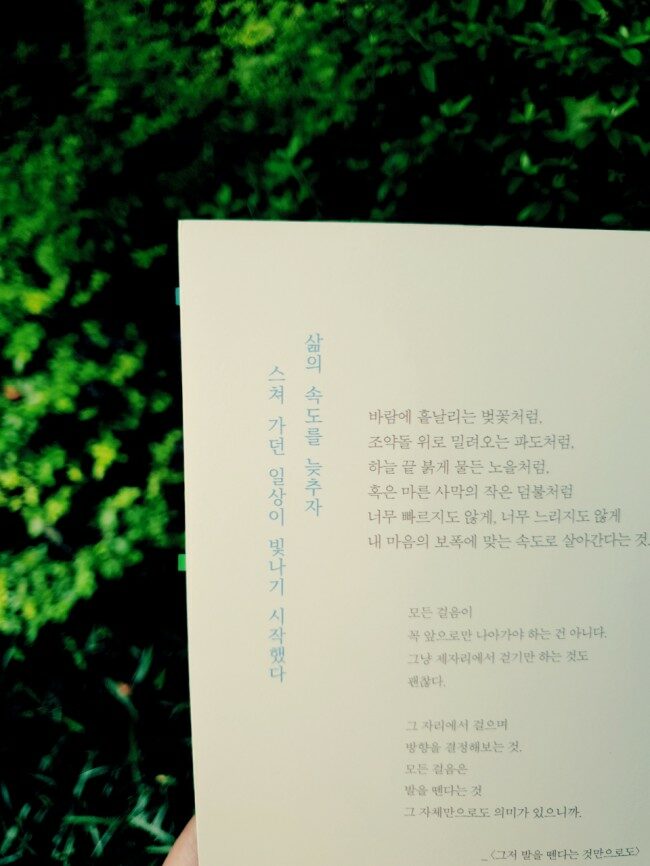

보통의 속도로 걸어가는 법

이애경 지음 / 위즈덤하우스 / 2020년 8월

평점 :

나는 얼마의 속도로 걷고 있을까.

남들은 또 어떤 속도로 걷고 있을까.

좋은 속도, 혹은 알맞은 속도라는 게 인생에 존재할까?

너무 빠르지도, 너무 느리지도 않은 적당하고 여유로운 속도.

우리들은 늘 그것을 갈망하는 것도 같다.

누군가가 달리니까 덩달아 달리다가 신발이 벗겨지고 돌에 발이 채이기도 하면서, 남들의 속도에 맞춰 억지로 달리고 있지는 않는지.

인생은 단거리 달리기가 아니라 장거리 달리기인데, 나도 모르게 전력 질주를 하고 있던 것은 아닐까.

그래서 늘 숨이 차서 다른 걸 돌아 볼 여력이 없었던 것은 아닐까.

문득 나의 속도가 궁금해졌다.

오랜만에 만난 이애경 작가는 제주에 살고 있었다.

모든 시간이 좀 더 느리게 흐르는 것만 같은 곳.

뭔가 치열하게 살아야만 살아있음을 인정받는 것 같은 세상에서 '느리게 걸어도 괜찮다'고 다독여 주는 곳.

그녀에게 제주는 그런 곳인 것 같다.

나는 제주에 가 본 적이 한 번도 없다.

제주의 바람과 제주의 날씨와 제주의 삶을 모른다.

하지만 남쪽의 어느 작은 섬에서의 일상은 누구보다 잘 알고 있다.

그래서 그녀의 글을 읽으며 나는 낯선 제주보다 익숙한 남쪽의 섬을 먼저 떠올렸다.

섬이라는 공간이 어쩔 수 없게 폐쇄적인데 그래서 이방인은 아무리 시간이 흘러도 이방인으로 인식되는 경우가 많다.

그렇다고 배타적인 곳은 아니다.

그냥 이방인인 채로 그들을 껴안는 곳이기도 하다.

투박한 채로 다정한 그들만의 온기를 누구에게라도 넉넉히 풀어놓는다.

얼마 전 읽은 다른 에세이는 가평으로 내려가 사는 작가의 글이었는데, 이번엔 제주다.

도심에서 살았던 그들은 자연이 가까운 곳으로 가서 자신만의 템포를 찾아냈다.

도심에서 멀어지면 사람들의 마음에도 여유가 깃드는 걸까?

자연이 변하는 시간을 몸소 체험하면 스스로 알아서 자신에게 알맞은 속도를 인지하게 되는 것일까?

비슷한 나이대의 그들이 비슷한 것을 열망하며 찾아든 곳이 결국은 자연 가까이라는 점이 의미심장하다.

이 책 속에는 제주에서의 삶이 담겨있지만 이상하게도 내 눈길을 더 잡아 끈 것은 '사랑' 혹은 '이별'이었다.

사실 어느 정도 나이가 되고 나니 사랑 에세이에는 시들해졌다.

읽어도 마음이 끌리지 않는다고 해야 될까?

설렘을 느낀지 너무 오래되었고, 헤어짐에 가슴 뜯긴지도 너무 오래되었다.

그래서인지 사랑에 대해 이야기하는 에세이가 묘하게 겉돌고는 했는데, 이 책 속에 담긴 사랑에 관한 이야기는 잘 우린 차를 넘기는 것처럼 은은하고 편안했다.

만남과 이별에 지나치게 뜨거울 나이를 지난 작가의 글이라서 그런 걸까.

아니면 나와 엇비슷한 나이대의 작가라서 그럴까.

그녀가 들려주는 사랑에 관한 이야기는 자꾸 고개 끄덕이게 되는 지점이 있었다.

특히나 이별에 관한 글들이 참 좋았다.

그래서 나도 모르게 이 책은 이별 후유증을 겪고 있는 누군가가 읽으면 참 좋겠구나 하고 생각했다.

물론 이제 막 뜨거운 사랑을 끝낸 스무 살의 누군가가 아니라 몇 번의 사랑에 가슴 데여본 적 있는 깊어진 청춘에게 더 권해주고 싶다.

나는 내 인생에 있을 '언젠가'를 위해 모아두고 있는 건 없을까. 내가 사라지고 나면 내가 갖고 있는 모든 것은 누군가가 치워야 하는 쓰레기가 될 텐데. 이렇게 할아버지가 남겨놓은 '언젠가'들이 미래가 되지 못하고 쓰레기 처리장에 들어가 버리는 것처럼.

P.194

언젠가를 위해 모아둔 것들이 우리 집에도 많다.

특히나 어릴 때부터 수집하는 게 취미였던 나는, 여전히 버리는 것에는 젬병이다.

웬만해선 버리지 못하는 병에 걸렸는데, 문제는 여기에 사 모으는 병이 더해진 것이다.

자꾸만 쌓인다.

필요해서 사고, 예뻐서 사고, 갖고 싶어서 산다.

그렇게 모은 것들이 점점 자리를 차지하고, 언젠간 다 필요하게 될 거라고 애써 변명하며 껴안고 살아간다.

이렇게 다시 죽음을 정면에서 바라보게 될 때마다 나의 욕심이 부끄러워진다.

어느 날 갑자기 내가 죽어버리면 내게는 반짝였지만 타인에겐 쓰레기일 뿐인 물건들을 다 어쩌나 싶어진다.

그런 순간에 정리해서 버려야겠다고 마음먹지만, 실제로 그렇게 버려지는 것은 극히 소수일 뿐이다.

다시 또 인생무상해지는 기분이 든다.

나의 '언젠가'가 미래가 되지 못하고 쓰레기가 된다는 글에 마음이 시큰거린다.

있을지 없을지도 모를 미래를 위해 참 많은 것들을 모아뒀구나 싶어서 헛웃음이 난다.

지금 필요한 것, 지금 가능한 것들에 집중하며 살아야겠다고 다시 한번 마음을 질끈 동여매본다.

나는 충분히 느리게 걷는 사람이라, 그녀와는 반대로 좀 더 속도를 높여야 할지도 모르겠다.

열심히 뛰었던 그녀에게는 천천히 걸으며 주위를 둘러보며 숨을 고를 시간이 필요할 테고, 내내 늦장을 부리던 내게는 달려야 할 시간이 남아있는지도 모른다.

하지만 달리기에도 속도가 존재한다.

그녀의 말처럼 내 몸이 견뎌낼 수 있는 속도, 내 마음이 부서지지 않을 속도를 나도 찾아내야겠다.

느릿느릿 걷다가 갑자기 달리면 탈이 나고 말 테니 조금씩 걸음의 속도를 높여보기로 한다.

지금 너무 숨차게 달리고 있다면 조금만 천천히 속도를 늦춰보길 바란다.

속도를 조금만 늦춰도 우리는 더 많은 것을 볼 수 있으니까 말이다.

앞만 보고 달리는 게 인생은 아니다.

나를 지나치는 풍경, 내가 밟고 선 땅, 나를 감싼 하늘의 색을 바라보는 일.

참 사소한 일인 것 같아도 그것들에 시선을 주고 마음을 주는 순간 삶의 색채가 분명 달라질 것이다.

내 앞에서 달리는 이의 번호는 이제 그만 쳐다봤으면 좋겠다.

그는 그만의 속도로 달릴 테고, 나는 나만의 속도로 달리는 게 옳다.