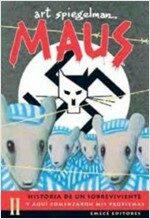

Maus

- Art Spiegelman 지음 / Planeta Pub Corp / ★★★★★

아트 슈피겔만의 <쥐>를 이제야 읽었다. 이 작품에 대해 처음 알게 된 것은 성완경씨의 <세계만화>를 읽으면서 였는데(기록을 찾아보니 2005년에 읽었구나), 당시에는 국내에는 절판인 상태라 찾아 읽을 방법이 없었다. 지금은 국내에서도 재출간이 되었으나, 일단 손에 잡히는대로 이 곳에서 영어본으로 찾아 읽었다. 예상 외로 책은 얇았다. 하지만, 이 얇은 책 두 권 분량을 완성하는데 걸린 시간만 13년. 시간이 모든걸 말해주지는 않겠지만, 책을 읽고 나니 역시 그 긴 시간만큼 깊이 고민하고 만든 작품이다 싶다. 명작은 그냥 명작이 되는게 아니다.

물론, 이 작품이 명작의 반열에 오른 것은 단지 홀로코스트를 다뤘기 때문은 아니다. 홀로코스트가 얼마나 처참했는지, 독일인들이 얼마나 잔혹했는지에 대한 텍스트는 이미 차고 넘친다. 인간에 대한 분노, 이성에 대한 절망의 외침은 여전히 유효하지만, 동어반복을 위해서라면 굳이 홀로코스트까지 돌아갈 필요는 없다. 오히려 지금 이 순간에서 세계 곳곳에서 반복되고 있는 폭력의 현장들이 더 생생한 분노를 자아낼 테니까. 이 작품 역시 홀로코스트를 증언하지만, 큰 차이가 있다면 그 증언의 중심에 '죽음'이 아닌 '생존'이 자리잡고 있다는 점이다.

이 작품의 부제 <A Survivor's Tale(한 생존자의 이야기)> 가 말하고 있듯, 이것은 살아 남은 이의 이야기이다. 저자 아티는 홀로코스트 생존자인 자신의 아버지 블라덱을 인터뷰하면서 블라덱이 경험한 홀로코스트의 경험을 기록한다. 당연하 이 기록은 홀로코스트라는 사건 자체에 대한 입체적인 조망이 아닌, 홀로코스트라는 사건 '속'에서 한 개인이 어떻게 행동했는가만을 다루고 있다. 얼마나 많은 사람이 죽었고, 얼마나 치밀하게 학살이 진행되었는가는 그 속의 개인에겐 전혀 중요치 않다. 블라덱에게도 중요한 것은 그가 죽음 바로 근처에 있으며 어떻게 해서든 살아 남아야 한다는 사실 뿐이었다.

그래서 그는 살아 남았다. 절반은 그의 능력으로, 절반은 운으로. 하지만 그의 능력이라는게 무엇이었나. 빵에 곰팡이가 필 지언정 남에게 주기보다는 나중을 위해 간직하고, 깨끗한 셔츠가 필요해질 것을 예상하고 다른 이의 셔츠를 미리 사 두는 것? 아무도 믿지 않는 것? (써놓고 보니 "자본주의 생존법"과 비슷하게 느껴지는건 나만 그런가?) 그의 생존은 생존을 위협한 상대와의 투쟁의 결과가 아니었다. 오히려 그의 생존은 그와 같은 처지에 처한 다른 사람들과의 투쟁에서 승리한 결과였다. 다시 말해 그를 살린 것은, 주어진 상황에서 다른 경쟁자들을 밟고 올라서는 그의 능력이었다. 그를 비난하는게 아니다. 그건 그가 거대한 폭력 앞에 생존을 위해 취할 수 있는 유일한 선택이었고, 비난은 응당 그런 상황을 초래한 폭력 자체를 향해야 할 것이다.(다시 한번, 이 문장을 쓰면서 데자뷰를 느낀다)

그러나, 살아남았다 한들 그 폭력의 흔적마저 지워지는 것은 아니다. 특히, 자신의 힘으로는 어찌할 도리가 없는 극단적 폭력에 직면한 인간은 생존을 위해 자신의 의식 자체를 뒤튼다. 살아 남기 위해 폭력에 맞서기보다는 가능한 순응하며 최악의 순간을 피하려하고, 그런 자신을 합리화하기 위해 폭력의 질서 자체를 삶의 본질로 여기기 시작하는 것이다. 가정 폭력을 경험한 아이가 성장한 후 가정 폭력을 휘두르는 경우가 많다는 사실도, 군대에서 가혹한 폭력을 당한 신병들이 고참이 된 후에는 똑같은 폭력을 후임병들에게 반복하는 것도, 폭력이 인간의 의식을 어떻게 뒤흔들어 버리는지를 보이는 또 다른 사례들이다. 문제는, 이러한 의식의 뒤틀림을 대개의 생존자들은 자각하지 못한다는 사실이다.

저자는 작품 곳곳에서 아버지 블라덱의 증언 외에 그 증언을 청취하는 과정을 함께 기록하면서 오늘의 블라덱의 모습을 보여준다. 작은 물건 하나 버리지 않고 다 모아두고, 재혼한 아내를 돈만 아는 여자라고 매도하고, 심지어 반쯤 먹은 시리얼을 반품하는 등, 블라덱의 오늘은 홀로코스트 당시와 큰 차이가 없다. 그에겐 그 생존의 방식이 다른 모든 도덕적 가치들을 압도하는 진리며 선(善)이기 때문이다. 살아 남았다는 것이 그가 옳다는 것을 증명한다. 이 완고한 세계관 앞에 성찰과 반성의 자리는 없다. 흑인들을 차별하는 것이 유태인들을 차별하는 것과 똑같다는 지적에 "어떻게 흑인과 유태인이 같을 수가 있니?"라고 되묻는 블라덱의 모습에 오늘날 이스라엘의 모습이 그대로 겹친다.

"Here my troubles began(여기서 나의 고난들이 시작되었다)"

2권의 부제로 달린 위의 문장은 바로 저자 아티의 독백이다. 아들에게 "친구? 먹을 것 없이 일주일만 갇혀보면 친구가 뭔지 알게 될거다"라고 가르치는 아버지, 홀로코스트는 살아 남았으나 결국 우울증으로 자살한 어머니. 어린 소년에게 이러한 가정 환경이 어떤 영향을 끼쳤을지는 어렵지 않게 짐작할 수 있을 것이다. 홀로코스트의 상흔은 비단 직접적인 생존자들만의 몫이 아닌 셈이다. 이렇게 보면, 약물 중독과 정신질환에 시달리던 저자가 다행히 간신히 자신을 추스리는데 성공한 것은 또 하나의 홀로코스트 생존담이라고 할 수 있다. 그리고, 이 작품은 바로 작가가 스스로의 상처를 들여다보고 그것을 치유해 나가는 과정의 기록이기도 한 것이다.

육신의 상처에 치료가 필요하듯, 정신의 상처에도 적절한 치유의 과정이 필요한 법이다. 이는 개인의 문제만은 아니다. 오늘의 이스라엘은 치유되지 않은 집단적 트라우마가 보이는 광기의 상징이 아닌가. 홀로코스트의 기억은 유대인들에게 인간의 존엄과 생명의 소중함을 깨닫게 하는 대신, 자신들이 저지르는 그 모든 폭력을 정당화하는 이데올로기로 기능하고 있으니 말이다. 하지만, 팔레스타인을 향한 이스라엘의 야만적 폭력은 또 다른 생존자들을 만들어내고, 결국 자신들에게 돌아올 폭력의 사슬을 연장할 뿐이다. 자신들을 향한 반유대주의 때문이라는 변명은 무의미하다. 결국 상처를 치유하고 폭력의 사슬을 끊는 것은 스스로의 몫이니까. 이 책 <쥐>의 저자가 보여주는 것처럼 말이다.