한때 시골에서의 삶을 꿈꾼 적이 있다. 도시의 삶과 사람들에게 상처 입은 마음에 외갓집에서 혼자 살아볼까 진지하게 생각했었다. 하지만 엄마의 병원 생활이 시작되면서 꿈은 그저 꿈으로만 남겨두고 타인의 시골살이를 보며 대리만족을 한다.

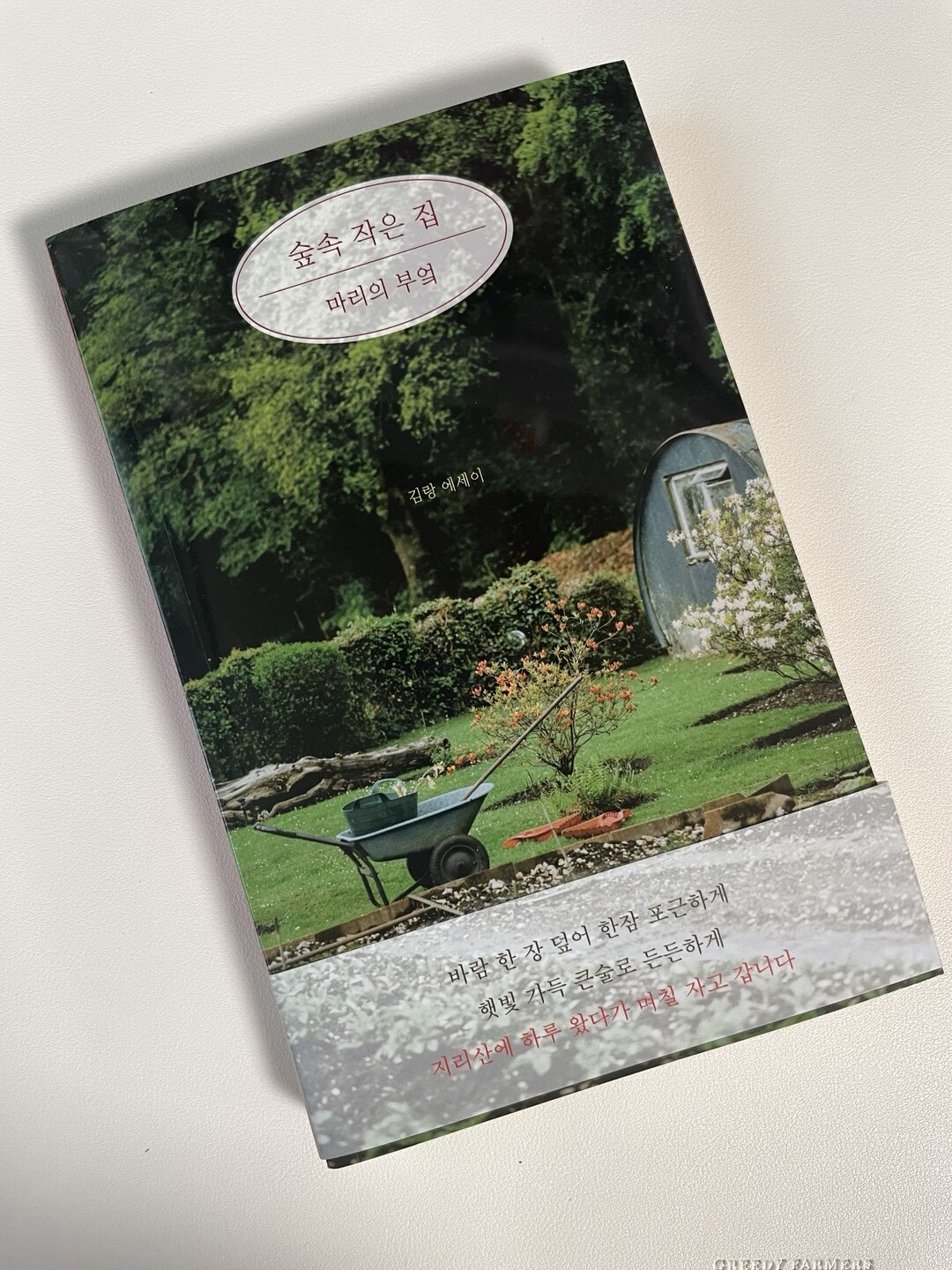

지리산 산청에서 민박집 '마리의 부엌'을 운영하고 있는 저자의 이야기는 이루지 못한 내 꿈을 대신 이루어주었다. 작고 소담스럽고 아름다운 것을 좋아하며 설렘을 간직하고 있는 저자는 지리산 산청의 삶과 훌쩍 떠나는 여행의 경험을 따스한 글로 풀어낸다.

자신만의 속도로 보고 먹고 걷고 이야기 나누는 삶은 소란스러운 현실과 동떨어진 것처럼 보인다. 무채색 도시를 떠나 푸르른 자연에서 직접 채취한 산나물로 자연밥상을 챙겨 먹고 책을 읽고 음악을 듣는 유유자적한 삶을 한 번쯤은 살아보고 싶다. 현실적인 문제로 지금 당장 이룰 수 없는 바람이기에 잠시나마 시끄러운 머릿속을 비우고 정성이 듬뿍 담긴 소소한 이야기에 집중해 본다. 푸르름이 대문이 되고 햇빛을 지붕 삼아 좋아하는 것만 담은 '마리의 부엌'은 그곳을 찾은 이들에게 여유와 온기를 나눠준다.

'인연'이라는 이름으로 맺어진 관계는 지리산을 넘어 낯선 여행지에서도 계속된다. 이 책이 특히 좋았던 건 이 부분이다. 현실적인 이유로 여행을 통 갈 수 없었기에 그녀가 전해준 소박한 여행기는 꽉 막힌 속을 시원하게 뚫어준다. 저자는 여행을 풍요롭게 만들어주는 건 사람이라 말한다. 혼자 하는 여행에 익숙해진 내게 새로운 숙제가 안겨주었다.

『숲속 작은 집 마리의 부엌』에는 여유가 있고 온기가 있으며 사람이 있다. 맛있는 음식이 있으며 정겨운 추억이 있다. 지리산에 넘어온 다정한 이야기에서 잊고 있던 행복의 실마리를 찾아본다. 추운 겨울에 만난 따스한 이야기가 언젠가 나를 푸르른 풍경 속으로 이끌어주기를 기대해 본다.