-

-

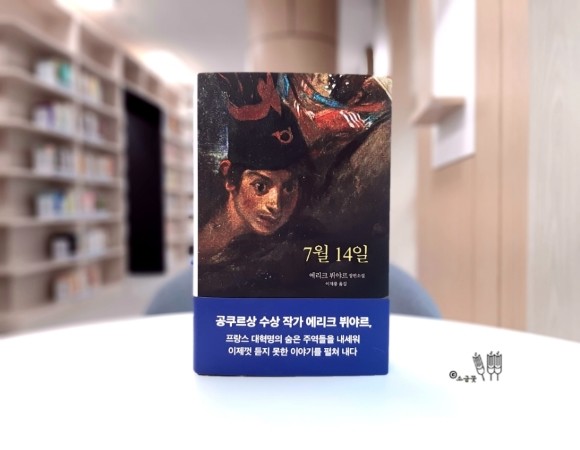

7월 14일

에리크 뷔야르 지음, 이재룡 옮김 / 열린책들 / 2022년 10월

평점 :

7월 14일

에리크 뷔야르 (지음) | 이재룡 (옮김) | 열린책들 (펴냄)

1789년 7월 14일. 바스티유 함락의 현장.

역사를 만들었으나 역사에 기록되지 않은 이름없는 군중의 외침이 생생히 울려 퍼진다.

-<7월 14일> 뒷표지글 중에서

프랑스 혁명은 남의 나라, 과거의 이야기라고만 생각했다. 시험에 나오니까 외우고 길고 긴 역사의 무수히 많은 사건들 중의 하나로 그저 먼 타인의 얘기였다. 성인이 되어서 다시보는 역사는 내 나라든 남의 나라든 국경없이 반복되는 아픔이 있었다.

무력 시위를 진압하기 위한 권력자들의 무력은 자신들만의 타당성을 내세우며 손에 쥔 권력과 기득권을 포기하지 않으려했다. 소위 있는자들의 우는 소리는 역사도 깊다. 얼마전 읽은 에밀 졸라의 <제르미날>에서 합당한 임금 인상과 안전을 위한 처우 개선을 주장하는 광부들에게 죽는 소리를 하는 탄광 소유주들은 더이상 없을 수가 없는 '진짜 없는 자'들의 목숨값으로 자신들의 풍요를 지속시켰다. 과연 소설 속, 과거 역사 속 이야기이기만 할까.

언제인가부터 '금수저, 은수저, 흙수저'라는 말이 일상에서 흔히 쓰이고 있다. 누구는 힘 있는 부모 덕에 얼마 일하지 않은 직장에서 퇴직금으로 50억을 받고, 누구는 등록금을 벌어보겠다고 나간 일터에서 목숨을 잃고도 변변한 보상과 위로도 받지 못했다. 이름이 있어도 기억되지 못한채 잊혀지고 지워진 이름들은 얼마나 많을까.

역사는 몇몇의 위대한 위인들의 업적과 활약으로만 이뤄지지 않았다. 전쟁의 명장 뒤에는 그를 따르며 이름없이 죽어간 병사들이 있었고 수많은 조력자들이 있었다.

역사는 반복된다. 자신들의 불편을 감수하지 않으려 타인의 생존을 위협하는 일은 지금 여기에도 분명히 있다. 과거의 역사 속에서 혁명과 전쟁이라는 폭력적인 방법으로 목소리를 내던 일들이 시위와 촛불이라는 평화적인 방법으로 변화하기 시작했다. (그러나 그에 대한 대응은 반대방향으로 변화하고 있는 듯 보인다.) 2016년 10월에 시작되어 2017년 4월에 이르는 6개월간의 촛불 시위는 촛불 혁명이라 불리며 피 대신 빛으로 쓴 역사가 되었다.

이름 없는 군중의 외침이란 이런 것이지 않을까.

바스티유를 둘러싸고 벌어진 7월 14일 하루 동안의 이야기. 그 폭발적인 하루의 원인은 오래된 날들의 억울함과 고통의 누적이었을 것이다. 행정가와 실무자들의 핵심은 쏙 뺀 수박 겉 핥는 정책 브리핑은 1789년 그때나 2022년 지금이나 판에 박은 듯 똑같다. 본문을 읽으며 지금과 다르지 않다고 느껴지는 대목들이 많았다.

p44. 추상적 주제를 거만한 태도로 난해한 전문 용어를 써가며 세 시간 동안 이야기해~(중략) 핵심 문제는 아예 건드리지도 않았다.

p59. 나라는 파산 지경인데 지주들은 불평거리가 없었다.

바스티유를 습격한 시민들을 향한 총알에 쓰러져간 목숨 중에는 어린아이들도 있었다. 살기 위해 빵을 달라던 그들에게 돌아온 것은 총알이었다. 왜 나는 이 대목에서 1980년 5월 18일이 떠오르는가.

소설 <7월 14일>에는 특별한 주인공이 없다. 이웃의 아무개가 군중을 이루는 한 사람이 되어 역사가 되었기 때문이다. 지금 이 시대의 우리, 이름없는 군중은 어떤 역사를 써야할 것인가.