-

-

하루 20분 초등 고전 읽기 - 초등 3, 4학년에 시작하는

이아영 지음 / 비타북스 / 2021년 2월

평점 :

고등학교에 다닐 때 가장 좋아했던 시간은 문학 시간이다. 문학 선생님도 무척 좋아했지만, 문학이라는 자체가 너무 좋았다. 그래서 선생님께서 과제로 내주는 부분을 참 열심히 했다. 그 마음이 한데 모아져 지금의 나로 이끌어 주었다.

초등 3,4학년에 시작하는 <하루 20분 초등 고전 읽기>는 학부모님들이 읽으면 좋을만한 독서교육서이다. 고전 읽기가 왜 필요하며, 어떤 효과가 있는지 차근차근 이해되기 쉽게 잘 설명이 되어있다. 그래서 하루 20분 초등 고전 읽기를 꼭 읽어보셨으면 좋겠다는 생각이 들었다.

고전은 학년이 올라갈수록 아이들이 어려워하는 영역이다. 현대문학은 아이들이 즐겨 읽지만 고전은 어휘가 어렵고 생각하는 시간이 길어지기 때문에 쉽게 접하지 못하곤 한다. 하지만 알면 알수록 지혜가 되고, 생각하는 힘이 생기는 글이 바로 고전이다.

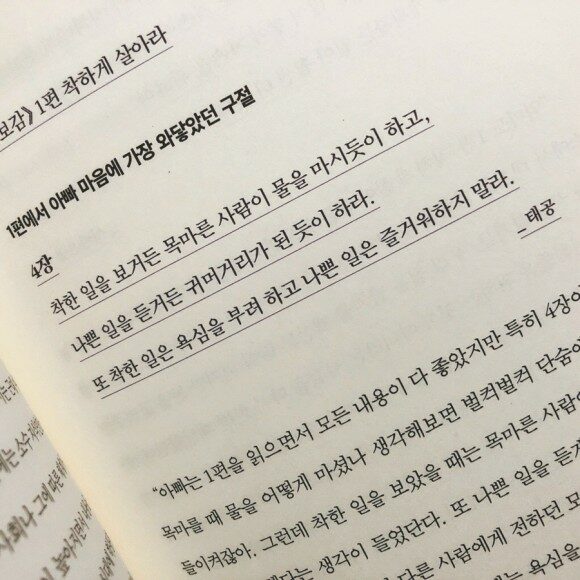

물론 처음에는 어려울 수 있다. 무슨 말이지?하는 물음이 생길 수도 있다. 그러나 읽을수록 고개가 끄덕여지고, 그 안에 담긴 메시지에 마음이 움직이고, 나도 모르는 사이 글을 옮기는 놀라운 경험을 할 수 있는 글이 바로 고전이다. 그래서 더욱 더 필사를 책 읽기에 두고 말하는지도 모르겠다. 한 자 한 자 옮기는 일이 어찌 보면 어려운 일은 아니나 꾸준히 하기란 어려운 일이 될 수도 있다. 그런데 가족과 같이 하고 친구와 함께 하다보면 그 어려움에도 웃음꽃이 핀다. 나는 이 부분이 좋았어, 너는? 이렇게 일상적인 대화에도 깊이가 생길 것이다.

문제를 풀기 위한 책 읽기는 효과적인 독서가 될 수 없다. 밑줄을 긋고 중심 내용을 요약하고, 등장인물의 성격을 외우고, 발단 전개 등의 각 단계에서 어떤 일이 있었는지 정리하며 글을 읽는 것이 얼마나 큰 울림이 될 지 의문이다. 그런데 우리는 어느새 그런 학습적인 독서를 중요시하게 된다. 그러한 독서 습관을 아이들에게 주는 것은 아닐지, 늘 조심스러운 나날을 이어가고 있다.

좀 더 다양한 시선으로, 나만의 책 읽기 시간을 가졌으면 좋겠다. 한 권의 책을 읽더라도 늘 올곧은 생각만이 아니라 내일은 다른 시선으로 글을 대할 수 있는 우리가 되기를 빌어본다.

부디, 우리 아이들이 시험을 위한 경쟁을 위한 독서를 하지 않기를.

** 리뷰어스클럽의 소개로 책을 받아 작성된 서평입니다 **