-

-

나의 사직동 ㅣ 보림 창작 그림책

한성옥 그림, 김서정 글 / 보림 / 2003년 6월

평점 :

누구에게나 소중히 여기는 추억의

장소가 있다. 생각만 해도 가슴이 따뜻해지거나 저도 모르게 아련해지는 곳 말이다. 내겐 광화문이 그렇다. 아버지의 사무실이 있었던 광화문을

지금도 나는 쉽게 지나치지 못한다. 나조차도 믿어지지 않을 만큼 긴 세월이 흘렀건만, 사무실이 있던 건물을 올려다 볼 때면 여전히 가슴이

뭉클해진다. 내 눈에 들어오는 것은 건물이지만 내 시선이 머무는 곳은 젊은 아버지와 어린 내가 있던 그 시절이기

때문이다.

당시 사무실에 놀러가 재미가

시들해진다 싶으면 밖으로 나와 한바퀴를 돌곤 했다. 사무실이 있던 건물에서 조금 위로 올라가면 새문안 교회가 있었다. 한번도 들어가 본 적

없지만, 이웃집 같은 느낌의 작은 교회가 도심에 있다는 게 어린 마음에도 희한하게 느꼈던 것 같다. 그때 내가 광화문에서 걸었던 거리는 불과 백 미터도 되지 않았다. 또 오랜 시간을 머물렀던 것도 아니다. 잠깐씩

놀러가 구경했을 뿐인데 그 때의 기억은 아직도 살아 숨쉬고 있다.

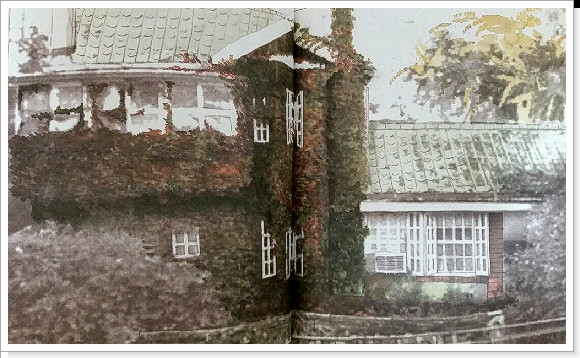

한성옥이 그리고 김서정이 쓴 '나의

사직동'은 서울 사직동의 지난 시간을 살갑게 전하는 책이다. 사직동 129번지에서 나고 자란 한성옥의 이야기를 소재로 한 이 책은, 어린 소녀의

입을 통해 그 시절 그 장소로 우리를 이끈다. 소녀가 제일 먼저 안내하는 곳은 일제 시대 때 지어져 칠십 년 넘게 동네 한 복판을 지켰다는

그녀의 집이다. 친정 엄마가 어릴 적에 이사와 그녀가 열한 살이 될 때까지 살았다는 집은, 봄이면 라일락이 피고 가을이면 황금빛 은행나무를 볼 수 있는 담쟁이로 무성한 집이다.

그 곳에서 그녀는 자신의 유년을

찬란하게 보낼 수 있었다.

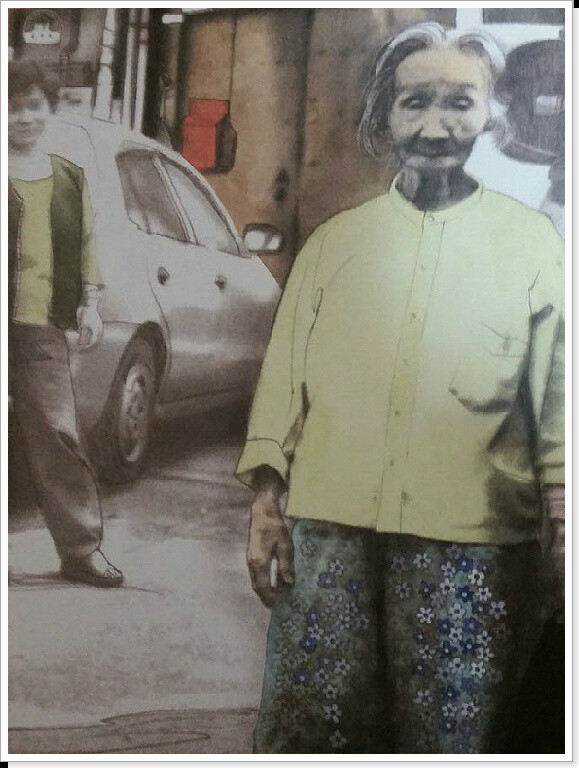

사직동은 참으로 정겨운 동네였다. 아흔이 넘은 정미네 할머니와 나물

말리는 게 취미인 나물 할머니가 계셨고, 파마 약만 사가면 공짜로 머리를 해주던 파마 아줌마와 날마다 골목길을 쓸던 스마일 아저씨가 계셨던

곳이었다. 해장국으로자식들 먹여 살리고 가르쳤다며 해장국이 자신에게는 서방이라던 해장국 집 아줌마와 가끔씩 사탕을 쥐어주던 슈퍼 아저씨가

계셨고, 하나뿐인 팔로 온갖 일을 했던 재활용 아저씨와 아줌마가 계셨던 곳이었다. 소박한 행복이 넘실대던 곳이었다.

그런데 어느 날, 동네에

'도심재개발 사업시행인가득'이라는 낯선 현수막이 걸리며 사직동이 달라졌다. 엄마 아빠는 회의 간다며 자주 집을 비우기 시작했고, 늘 웃던 슈퍼

아저씨와 말 없던 재활용 아저씨가 소리 높여 말다툼 하는 곳으로 변해갔다. 아이들은 예전처럼 놀았지만 동네는 전같지 않았다. 떡볶이를 팔던

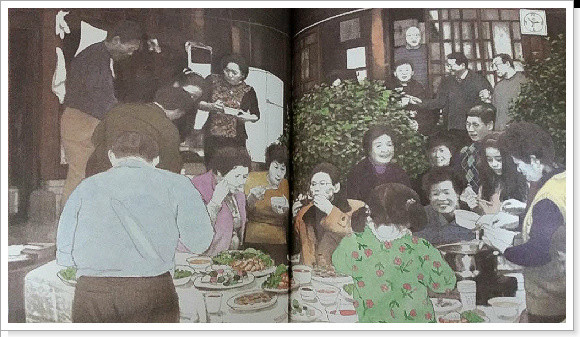

문구점이 문을 닫자 금새 다른 간판이 걸렸고, 꽃집과 치킨 집은 부동산 사무실로 업종이 바뀌었다. 반장 할아버지 생일이 온 동네 사람이 함께

하는 마지막일 줄은 아무도 몰랐다.

이사가 시작되고 다들 뿔뿔이

흩어졌다. 그리곤 몇 년이 지나 다시 모이는 날이 되었다. 어린 소녀는 청소년이 되었고, 사직동 129번지는 모닝팰리스 103동 801호가

되었다. 한데 할머니 할아버지는 눈에 띄지 않았고, 옛날 동네 사람들은 찾을 수 없었다. "노는 아이들이 보이지 않는 곳, 개 짓는 소리가 들리지 않는 곳.

여기는 사직동이지만, 나의 사직동은

아닙니다. 나의 사직동은 이제는

없습니다."

전 같을 수 없는 사직동에 소녀는

절망하고 만다. 작은 일에도 함께 기뻐하고, 작은 것 하나라도 나눴던 시절은 이제 어디서도 찾을 수 없게 되었다. 지난 시간을 함께 했던

사람들이 보이지 않고, 그 흔적마저 사라진 곳에서 소녀가 발견한 것은 허탈감 뿐이었다. 좋은 시설이 좋은 환경을 만들거란 어른들의 생각이 틀린 것은 아니지만, 그토록 사랑했던 사직동은 그

시절 그 사람들이 없으므로 이미 없는 곳이 되고 말았다. 마음 한 구석이 시린다. 추억의 흔적이 사라진 곳이 결코 전 같을 순 없을테니 말이다.

아버지의 사무실이 있었던 작은 건물을 볼 때마다, 회상할 수 있는 장소가 남아있다는 것이 얼마나

감사한 일인지를 느낀다. 시간을 담아내고 세월을 견뎌낸

것은 외형이 어떻던 간에 그 자체만으로도 작은 역사가 되니 말이다. 만일 사직동에 예전을 느낄 수 있는 장소가 한군데라도 남아 있었다면 소녀가

느꼈던 상실감이 그토록 크진 않았을 테다. 아버지와 함께 식사를 했던 음식점이 아직도 남아 있다는 사실은 그래서 내게 큰 선물이 된다. 우리는

추억을 먹고 사는 존재고, 더듬을 추억이 많을수록 우리의 삶은 더 풍성해질테니 말이다.