-

-

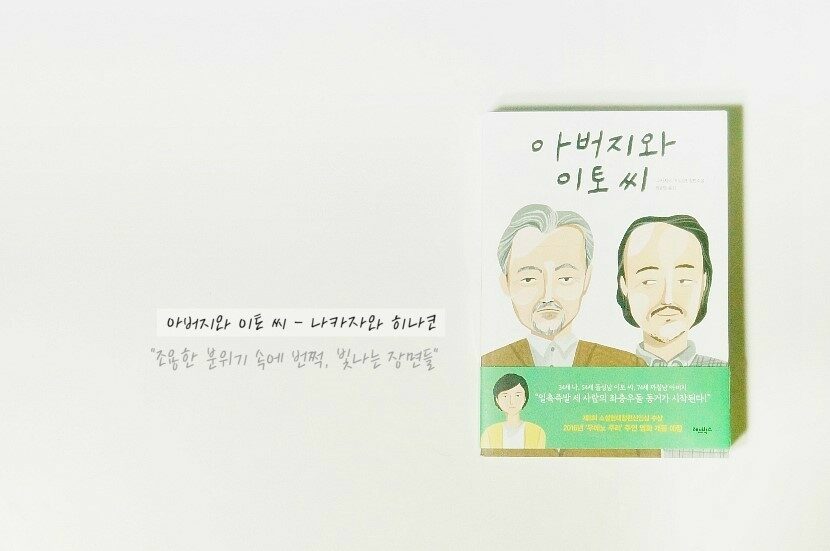

아버지와 이토 씨

나카자와 히나코 지음, 최윤영 옮김 / 레드박스 / 2016년 5월

평점 :

절판

읽기 전부터 어떤 책을 판단한다는 것은 참 미안한 일이지만, 유독 (나를 향해) 강한 아우라를 뿜는 책들이 있다. 내게 소중한 책이 될 것 같은 기대감에서 비롯된 것일지도 모르겠다. 어찌 됐든 "이 책은 좋아야만 한다"고 외치고 싶을 정도로 확 끌리는 그런 책들이 있는데, 『아버지와 이토 씨』는 분명 그 정도의 아우라는 아니었다. 그냥 '좋은' 느낌으로 다가와 한 편의 영화를 본 듯 따뜻한 시간을 보낼 것 같은 그런 예감이었다. 그런데 이번엔 예상이 빗나갔다. 딱 일본의 감성 소설 느낌인 이 책이 뭐가 그리 좋았는지는 모르겠지만, 마지막 장을 덮고 난 후 며칠, 또 일주일이 지날 정도로 기억에 생생하게 남아 있었다.

'가족'이라는 소재에서 나올 수 있는 이야기들, '감성 소설'의 조건과 분위기, 그 모든 것들에서 이 소설은 아주 약간, 한 발짝 정도 물러나 있다. 웃겨지나 싶다가도 진지하고, 독특하다 싶다가도 정말 공감할 수 있을 정도로 현실적이다. 남자친구와 동거하는 집에 아버지가 무작정 짐을 싸고 들어온다는 설정은 기가 막힌데, 그 뒤에 오는 상황들은 현대의 가족 문제와 아주 닮아있기도 하다. 아버지와 딸의 미묘한 감정, 갈 곳 없이 떠도는 노인들, 가정을 이루는 복잡한 과정을 생각하게 한다. "누가 먼저, 그리고 누가 더 잘못했냐"는 물음이 불필요한 가족 간의 문제가 현실에서도 쉽사리 풀리지 않는 것처럼, 소설 속에서도 아버지의 비밀을 시원하게 터뜨리지 않은 채 그저 결과로만 가족들의 상황을 보여줄 뿐이다. (만약 다른 '가족 소설'이나 '감성 소설'이라면, 비밀을 터놓고, 이해하고, 시원하게 화해! 이런 순서였겠지만, 이 소설은 다른 방향으로 흘러가는 점이 재미있다.)

아버지가 어딘가 불안정하다는 것을 알고 있지만, 딸인 '아야'는 상반된 감정에 고민한다. 언제나 무례하고 티격태격했던 아버지가 맘에 들지 않지만, 그의 존재와 가족이라는 이름은 부정할 수 없다. 그런 그들의 관계와 아버지의 진심을 제대로 볼 수 있도록 도와주는 것은 딸 '아야'의 동거남 '이토 씨'다. 시종일관 담담하고 여유로운데, 무례한 아버지에게 따끔한 말을 던질 줄 아는 대담함도 가진 독특한 캐릭터다. 아버지를 향한 딸의 미묘한 감정을 이해하고, 답은 정해주지 않은 채 오로지 정답을 스스로 내릴 수 있게 해주는 훌륭한 조언가이기도 하다. "도망가지 않으니까-"라는 그의 우스꽝스러운 입버릇은, 어떤 부정적 미래에도 불구하고 딸이 아빠의 손을 잡게 하여주는 짠한 대사가 되기도 한다. 제목의 한 자리를 꿰찰 만큼의 공이다.

이 책의 작가인 '나카자와 히나코'는 원래 희곡을 전문으로 썼다고 한다. 그래서인지 대사에 힘이 있고, 장면 장면에 강력한 한 방이 있다. 아버지의 고향 집, 번개에 터져버리는 박스, 그리고 마지막 장면은 비교적 조용한 소설 속에서 번쩍, 하고 빛난다. 내가 이 소설을 잊을 수 없는 것은 바로 이 때문일지도 모르겠다. 언젠가 영화로도 나온다 하니 또 한 번 이 감동을 즐길 수 있음에 설레는 마음이다.

80쪽,

상대 좀 해 주라는 마음과, 다시 어디든 나가 버리라는 마음. 상반되는 두 감정이 내 안에 있다. 어느 쪽의 감정이 보다 강하게 말로 스미어 나올까.

91쪽,

"이래저래 우울하던 때에 아이가 세 살 정도 됐을까, 어느 날 문득 깨달았어. `이것이 영원히 계속되지는 않는다.`고. `육아가 힘든 시기는 대개 오 년 정도로, 그건 긴 인생 중 겨우 오 년이잖아.`하고. 한창 힘들 때에는 잘 모르기 쉽지만 언젠가는 끝나기 마련이야. 대부분의 것은. 그걸 깨닫고 나니 마음이 꽤 편해졌어. 그 뒤부터는 `기간 한정, 기간 한정`이라고 스스로에게 말했어."

설마 간마니와 씨의 입에서도 `기간 한정`이 튀어나올 줄은. 어쩌면 정말로 마법의 주문인 걸까.

136쪽,

똑 닮은 할아버지들은, 그러나 왠지 모르게 불편해 보였다. 오래도록 살아온 작은 집에서 쫓겨난 개처럼 무료한 듯했다. 조금 전 자유 공간에서 본 여자들이 모두 반들반들 빛나고 생기가 넘치던 것과는 정반대였다. 여자들은 이곳에 오는 것을 `선택하고 있다.`는 느낌이지만, 할아버지들은 `강요받고 있다.`는, 그런 느낌.

208쪽,

"…… 그럴지도 모르지. 그래도 말이야, 의미란 게, 세상 모든 일이, 그 한가운데에서는 좀처럼 안 보이잖아? 그 당시에는 `왜 이런 짓을.`하면서 어리석다고 생각하거나 귀찮게 여기기도 하고. 하지만 시간이 지나면 비로소 `아- 그런 의미였구나.`하고 수긍이 간다고 할까, 납득하게 되는 거지."

|